艺术特展的展陈设计表达 孙祥 博翼 2025年08月20日 09:09 北京

来源:

《博物馆管理》

作者:

孙祥

发布时间:

2025-08-21 09:03

内容提要:“涅瓦河畔的遐思—列宾艺术特展”的展陈设计以列宾作品及其艺术人生为核心线索,多维度展现列宾的艺术风格与创作理念,旨在更清晰地呈现展览主题。策展团队将列宾的艺术成就、创作过程、社交关系及其所处的社会背景等多种要素融为一体,立体地呈现列宾艺术的丰富内涵与独特价值,让观众在欣赏作品的同时感受到其背后的文化底蕴和时代精神。

关键词:展陈设计;列宾;艺术展览;空间设计;层次形式

一、展览背景

列宾在国际艺术界声誉斐然,其作品在世界范围内被广泛收藏和展览,是批判现实主义画家、“巡回展览画派”代表人物。批判现实主义最早诞生于法国,其核心思想是按照真实的生活来反映现实,批判丑陋的社会现实。1870年克拉姆斯科依来到民主艺术发源地莫斯科,他联合一批具备民主思想的青年画家成立“巡回艺术展览协会”,开始创作以俄国底层民众生活为素材的作品。

我们对列宾的了解大多源于小学课本中的《伏尔加河上的纤夫》。他所处的时代背景对其创作产生了深远影响,19世纪的俄国社会动荡不安,民族意识逐渐觉醒,现实主义艺术蓬勃发展。列宾作为这一时期的代表人物,其作品不仅反映了时代风貌,更成为社会变革的有力见证。

在艺术创作方面,列宾展现了非凡的才华和多样的风格。他的创作题材广泛,涵盖了宏大现实与历史事件,同时也精于肖像画创作。列宾以其精湛的写实技巧,生动地表现出不同人物的不同质感。无论是描绘家人、朋友,还是诸多俄国文化名人,他都能够以细腻的笔触捕捉人物的内心世界与精神特质。他为作家列夫·托尔斯泰绘制过多幅肖像,深刻地展现了这位伟大作家的思想深度与人格魅力。

此次“涅瓦河畔的遐思—列宾艺术特展”是中俄文化年的重点项目,也是中俄文化交流的重要组成部分。展出作品分为油画和手稿两大板块,共计92件。展览通过列宾的历史画、风俗画及肖像画等杰作,如《伏尔加河上的纤夫》《宣传者被捕》《意外归来》《扎波罗热哥萨克给土耳其苏丹回信》《列夫·托尔斯泰肖像》等,展现了俄罗斯艺术文化,使观众能够跨越时空,感受作品的精神力量。《萨特阔》《尼古拉二世和亚历山德拉·费奥多罗芙娜的婚礼》《“多么自由!”》等多幅画更是首次和中国观众见面。展览以高品质的内容和创新展示形式,以文化为纽带,为公众提供优质的文化体验,促进世界文化交流。

二、设计理念

(一)展览主题与设计思路

本次展览聚焦列宾绘画艺术作品,旨在为观众开启一扇欣赏俄罗斯文化艺术的窗口。为更好地展示展览主题,策展团队深入了解列宾及其艺术创作背景,不断调整设计理念,实现展览形式的在地化转变,使展览形式更易被观众接受。展览内容分四个单元,分别为“河畔船歌:艺术之旅的开始”“广袤大地:现实主义的求索”“时代史诗:民族灵魂的光辉”“暮色沉思:晚年的自由之境”,展陈设计形式也随之相应转变。

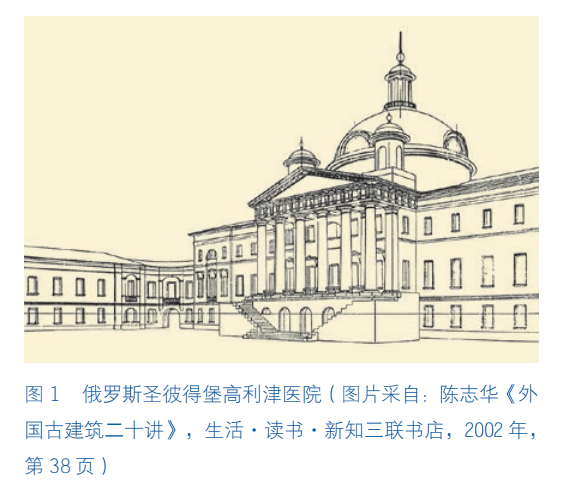

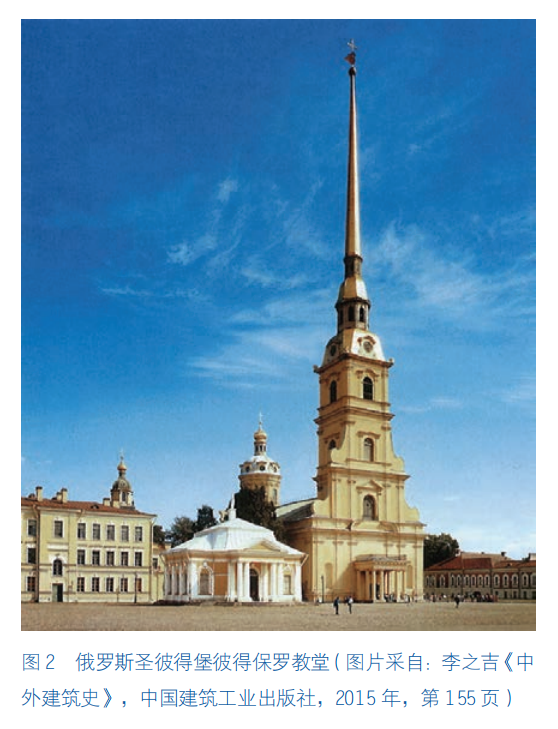

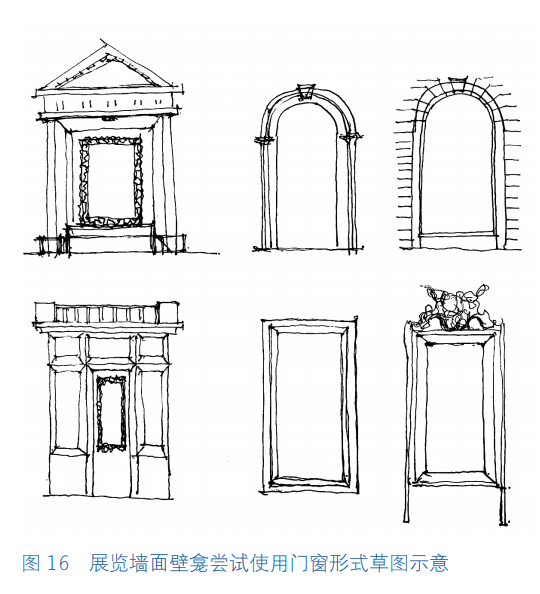

展览的设计理念为从抽象到具象,再回归抽象。展览方案以建筑的门、窗为灵感来源,欧式门窗以其典雅风格著称,是欧式建筑文化的代表之一(图1、图2)。通过具象归纳,将门、窗元素融入展陈空间,让观众更易感受展览主题。

(二)设计元素与展示逻辑

建筑、门、窗的形式作为橱窗展示元素的来源,以蓝色、绿色、木色(棕色)体现列宾的生活创作轨迹,以建筑相关元素体现列宾的艺术创作背景。根据展品特点设定四个展示层次,由建筑、门、窗、龛的元素进行表达。运用统一的颜色、形式与展示逻辑,将重点展品以建筑形式展示,依次使用门、造型窗和龛的形式展示,将不同的节奏统一在空间中。

展陈设计不仅需要精心构思与规划,更应注重展示效果的实现。本次展览聚焦于列宾的绘画作品,结合其上墙展示需求,探索设计方案表达,强调展览设计功能性与普适性,借助类似主题展览的设计经验,优化作品展示形式,以确保不同观众群体获得良好的参观体验。

我们先看一个实例:“某次展览中,雷诺阿《煎饼磨坊的舞会》的保价高达近1亿欧元,因观众拍照发生争执,手机被击飞后砸中该画作的画框。所幸未造成损伤。”由此可见,绘画作品直接挂画上墙展示存在一定风险。本次展出作品均为列宾所作的艺术精品,因此设计需着重解决展品上墙的安全性及作品重点照明等关键问题,展览方案从橱窗设计角度切入,采用门窗形式的壁龛展示方式,将建筑门庭符号以窗牖美学解构为橱窗展示元素,通过“原型提取—语义转译—感官统合”的设计路径,使空间元素成为氛围营造的叙事载体,同时也提升了展品展示的安全性。

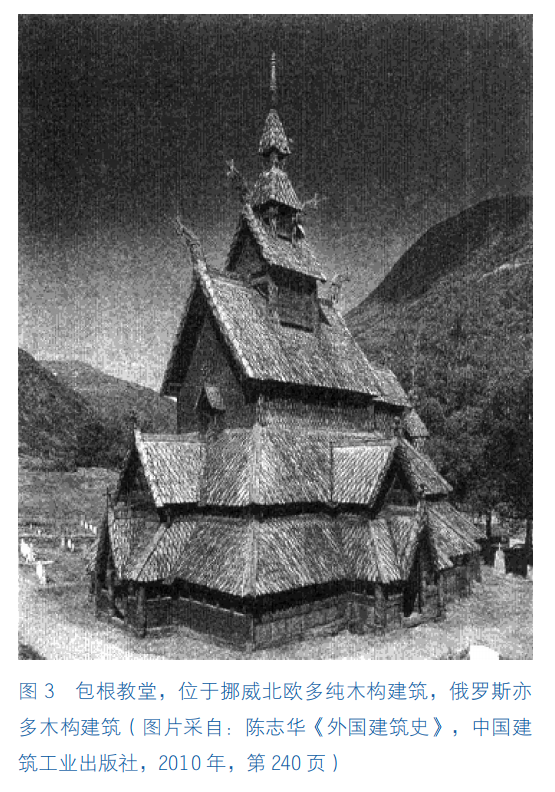

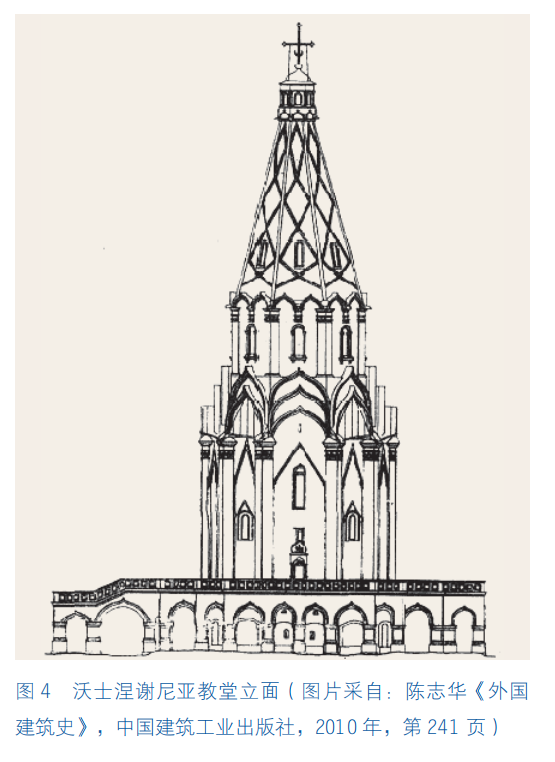

俄罗斯民间长久以来流行木建筑,同西欧、北欧的木构架建筑不同(图3),它的构造方法是,用圆木水平地叠成承重墙,在墙角圆木相互咬榫,这对于复原列宾画室的圆木水平叠放墙壁样式有指导意义。为便于清除积雪,屋顶坡度很陡,整个建筑物上窄下宽、层高渐矮,窗子和壁柱越往上越小,竖向分划和竖线条显著,再加上重重叠叠的花瓣形装饰,都形成“冲天而起”的动势(图4)。因而,在展厅中设计坡度陡的尖顶形式既可以暗示寒冷的俄罗斯冬季气候,也可以象征一种精气神。

这种将建筑、门、窗元素转化为橱窗语言的设计手法,不再局限于形态模仿,而是使静态建筑元素成为触发观众感官体验的氛围介质。

本次展览预设两条主要脉络引导观众参观,一条是列宾不同时期的作品脉络,具体包括四个单元内容;另一条是列宾的艺术人生脉络,包括创作背景、生活背景以及朋友交往等。通过这两条脉络的引导,观众能够全面深入地了解列宾的艺术世界,实现“双序全观”的展览效果。

三、设计方案

(一)参观动线与展区规划

展览动线的合理规划对于讲述列宾艺术至关重要。科学的参观动线能够契合列宾作品的叙事逻辑、空间体验以及观众的观展习惯,引导观众情绪起伏,增强代入感。

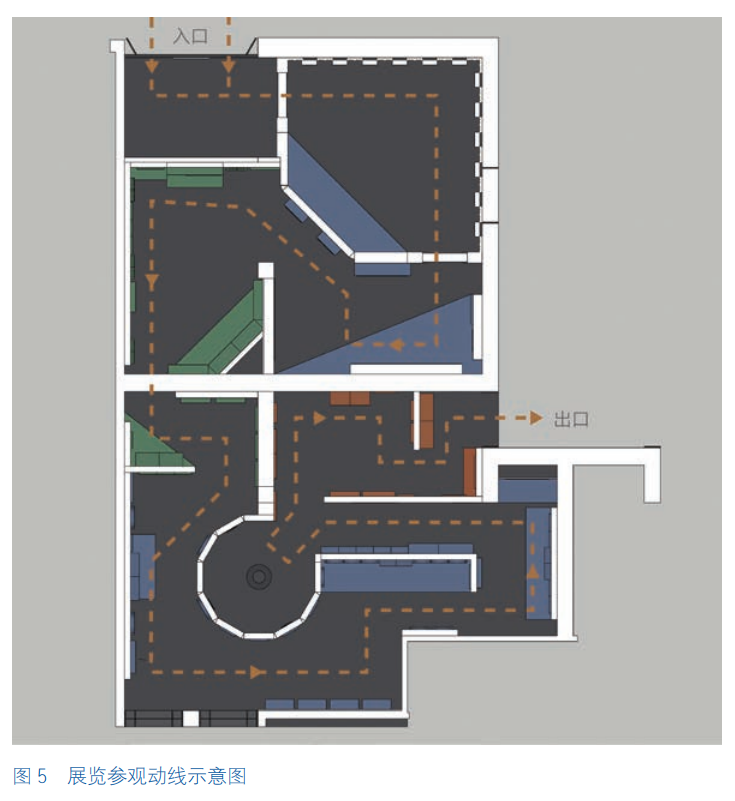

根据国家博物馆展厅的位置特点,将入口与出口分设于两个展厅,使得展览动线呈现单一方向流线,避免路线交叉或迂回的现象(图5)。参观动线从入口至出口,按照起、承、转、合的顺序,依次经过四个单元的展览内容。观众先进入对列宾的介绍区域,初步了解艺术背景后再深入到列宾作品展示区域。在中间环节,设置了互动体验,增强观众的参与感。在展览的尾部,还安排了列宾作品的X射线分析,完整地呈现作品创作历程。这样的布局,实现了整个参观过程无遗漏、不绕路,路线简洁且览阅全局的效果。为了确保观众能够顺畅地参观展览,设置了清晰的灯光标识系统做引导,保证参观过程的流畅性和连贯性。

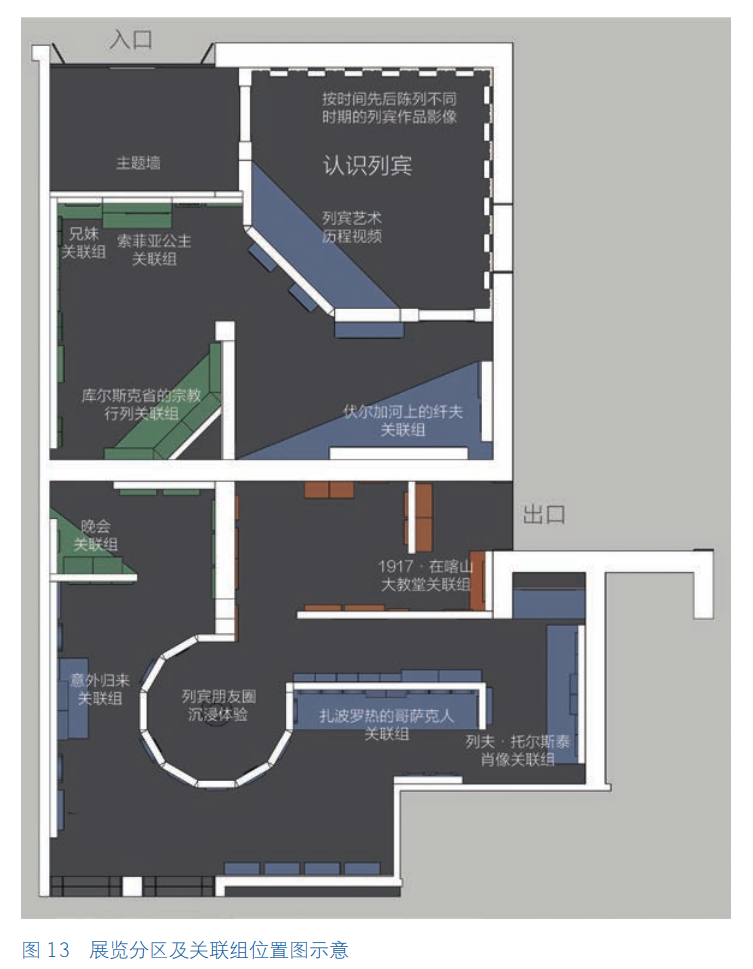

展区规划为五个独立区域,分别为“认识列宾”和四个单元展示区。展区规划要做到合理规划展区面积,确保每件展品都有足够展示空间。关联组区域通过地面颜色作为界定,“列宾朋友圈”区域为展示区中独立区域,以上分区一目了然。各展区间既相对独立,又保证观众能够自然过渡。根据不同展区内容,利用灯光、色彩、装饰等手段营造出相契合的氛围,帮助观众更好地沉浸在作品所传达的情感和意境中(图6)。

(二)空间层次营造

展览空间由分区、墙体、壁龛三个层次构成,基于列宾不同时期生活的地域特征,通过相同手法与有差别的形式进行营造。

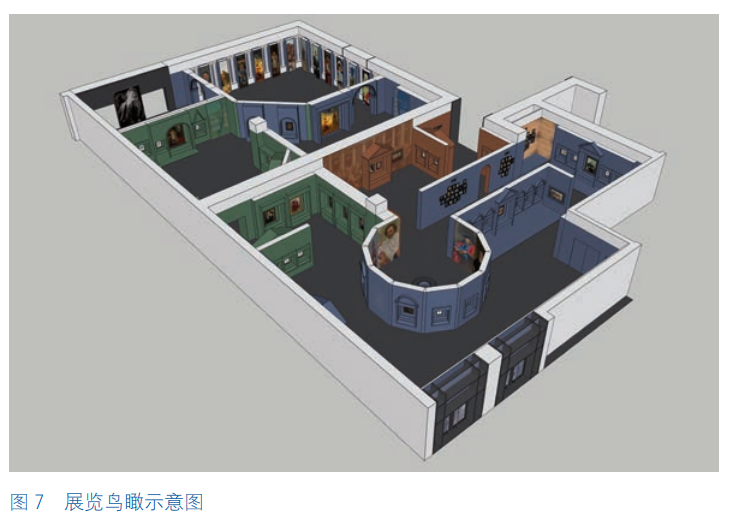

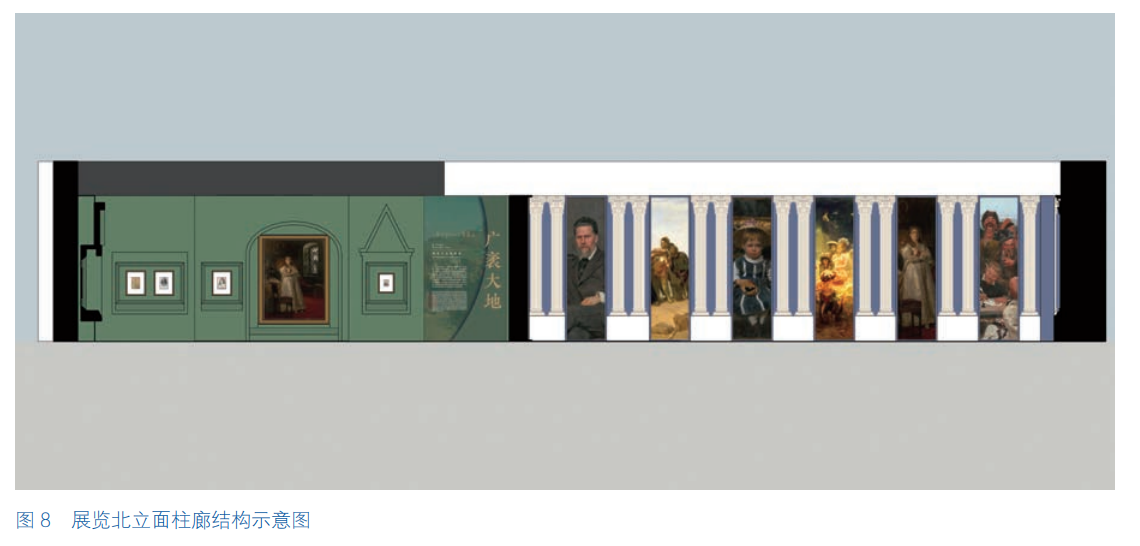

“认识列宾”区域采用柱廊结构、多媒体三折结构展示墙、“列宾朋友圈”的环形结构等,打造多样化空间。这种空间变化带来多种展示可能,观众参观不易疲劳(图7)。本展览的空间形式围绕着还原作品语境与创新观展体验设计,直墙适合呈现单幅经典作品,折墙可引导叙事动线,环形墙强化沉浸感,而场景化、多媒体等空间形式则通过跨维度的感官刺激,引领观众从“观看艺术”迈向深度沉浸的“体验艺术”,全方位、多层次地领略列宾作品所蕴含的美学价值,使观众在艺术的海洋中获得更为深刻的认知与感悟(图8)。

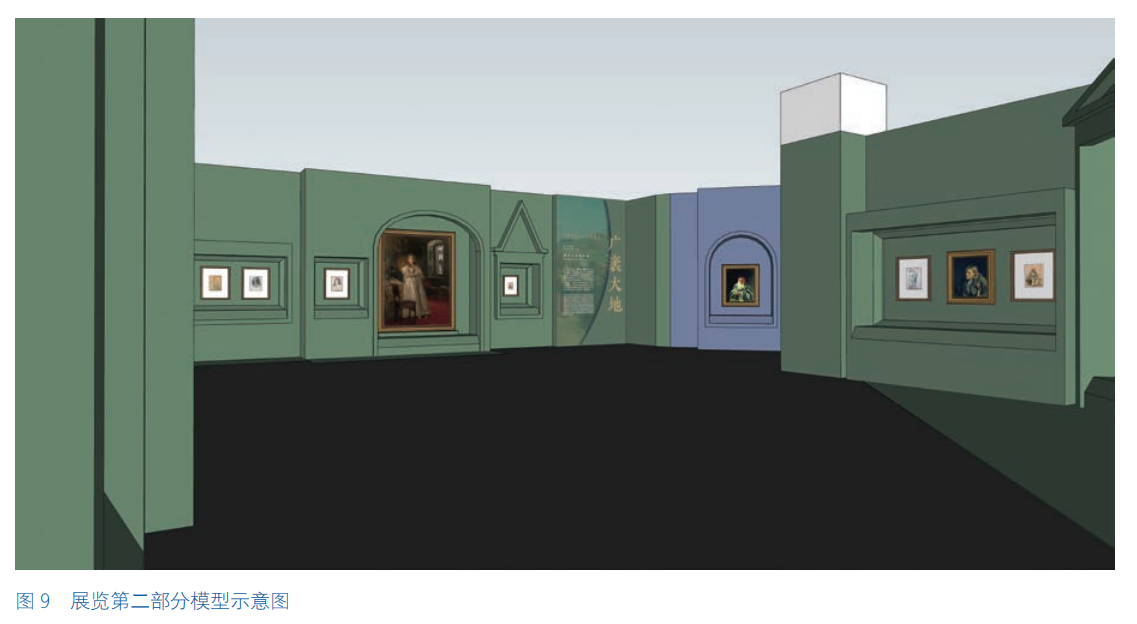

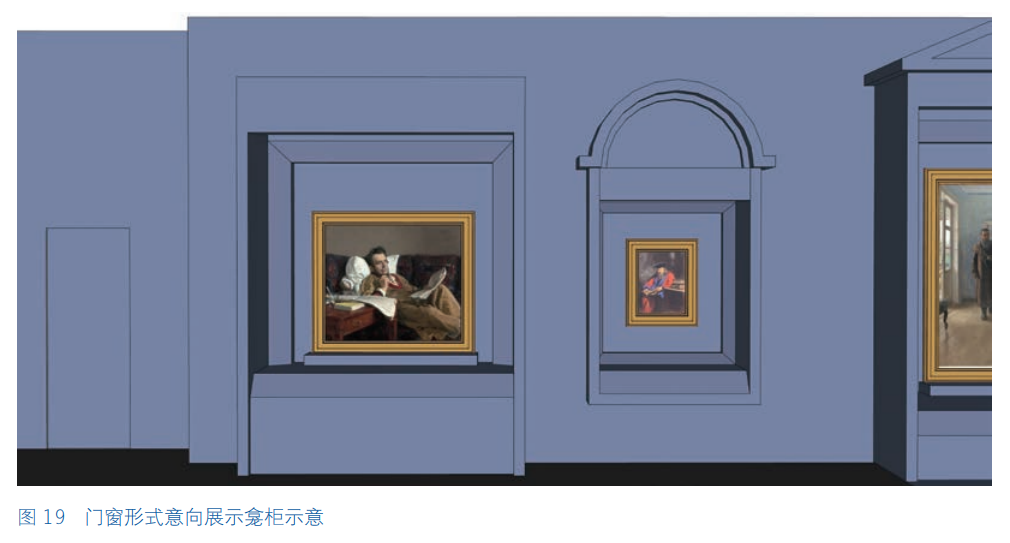

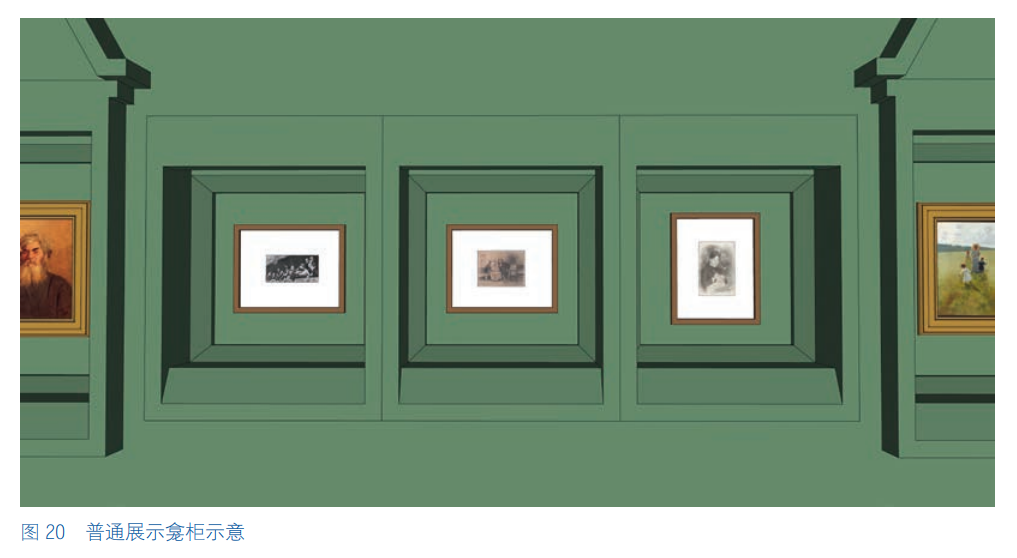

墙面进行尺度分层处理,墙体表面利用建筑门窗意向形式设计,采用前后交错的结构,将墙面做出了层次。墙面关联组的排布根据绘画展品,采用对称布局、均衡布局、重复布局等,打造展示墙面的层次。通过设置独立展示龛、开辟较大专属空间等方式,运用灯光将这些关联组的核心展品凸显出来,吸引观众目光,让观众能够近距离、细致欣赏经典作品魅力(图9)。

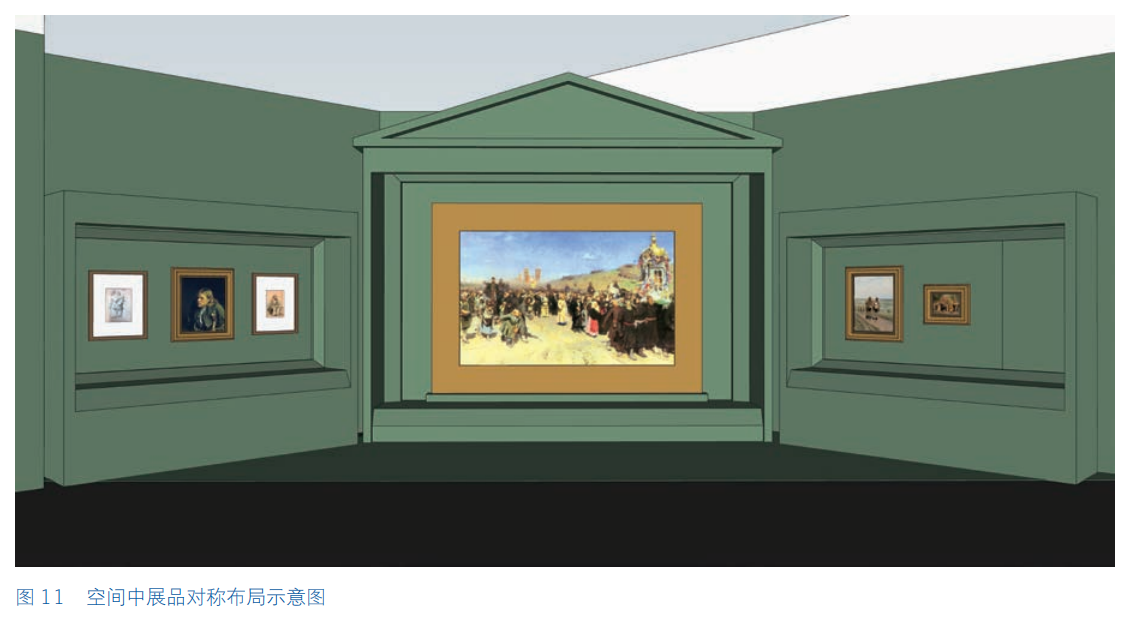

“认识列宾”区域的三折屏,不仅通过左右均衡的结构设计形成视觉焦点,更以中央陈列轴线为基准,构建起呼应古典美学范式的空间秩序(图10)。与之相呼应,展厅内还巧妙设置对称布局关联组。对称布局以秩序感赋予空间庄重仪式氛围,以视觉语言无声诉说着观展仪式美学,观众在对称韵律的引导下,得以沉浸在艺术与空间交融的场域(图11)。

壁龛依自身大小、深浅和形式差异构建层次,统一模数化设计制作,龛柜大小深浅有四个层次。用于展示手稿、小幅油画、中幅油画、大幅油画,形成丰富的壁龛层次。地面铺设颜色深浅交替,形成地面视觉引导,提示区域范围,丰富地面层次。

展厅内五个区域的空间、平面、灯光、多媒体相互配合,在主题统一的背景下,营造出丰富的展览空间层次。

列宾特展的空间与平面关系相对紧密—平面是空间的二维蓝图,为空间叙事奠定逻辑基础;而空间则是平面的三维演绎,赋予平面以艺术张力。展览空间与平面的关系,本质是“三维体验”与“二维信息”的对话媒介。通过形态上的拓扑转化、功能上的叠加拓展、体验上的感知激活,墙面不再是孤立的展示界面,而是成为空间叙事的有机组成部分。这种“平面嵌入空间,空间反哺平面”的协同模式,既保留了二维内容的信息精准性,又赋予其三维空间的情感感染力,为观众提供了从“观看平面”到“沉浸场域”的深度体验路径(图12)。

(三)色调

展览的色调应该与展示列宾艺术紧密相连。展览第一单元“河畔船歌:艺术之旅的开始”讲述列宾艺术之旅的开始:圣彼得堡—伏尔加河—巴黎(1867年—1876年)。其中圣彼得堡有“北方威尼斯”之称,伏尔加河是欧洲最长的河流,巴黎的美在很大程度上归功于在城区缓缓流过的塞纳河,列宾停留过的这些地方都与灵动的水有关,所以在第一部分展区使用了蓝色。

第二单元“广袤大地:现实主义的求索”讲述列宾莫斯科—阿布拉姆采沃—俄罗斯帝国南部地区(1877年—1882年)。莫斯科有“森林中的首都”之美誉,是“绿色首都”,所以在第二部分展区使用了绿色。

第三单元“时代史诗:民族灵魂的光辉”讲述列宾艺术的成熟期(19世纪80年代至90年代)。列宾重新回到圣彼得堡这座“北方威尼斯”之城,在涅瓦河畔与水相伴,所以仍然使用蓝色。

第四单元“暮色沉思:晚年的自由之境”讲述列宾艺术的晚期(1900年—1917年)。列宾在他的佩纳特庄园木屋内自由创作,所以在第四部分展区使用了木色。

因为列宾艺术特展在四个单元区域用色最多的是蓝色,占据列宾艺术之旅中最长的时间,所以“认识列宾”的区域就用蓝色代表。展览五个区域中三个区域使用了蓝色,蓝色成为本展览的主色调。

除此之外,展示墙体之上(4.25米之上)及展墙上的文字使用白色,地毯使用深灰色,关联组处地面使用与墙面相应的颜色。观展时,展览空间从上至下由亮至暗。

(四)照明

对于照明,首先考虑的是要防止光污染影响展览效果,尽量减少光源在玻璃上的镜面反射,控制炫光的出现。这次展览使用独立的龛柜进行展示,保证每件作品都有自己的照明场域,互不干扰。

整个展览展出92件展品,基本是每龛一件展品,在满足博物馆照明技术规范的基础上,将“空间打底”的基础照明与“艺术点睛”的重点照明相结合。列宾常用厚涂法,画面上的笔触有高差,作品笔触明显。为使照明尽量减少笔触阴影对画面影响,针对逐个展品调试灯光投射角度,减少阴影,高度还原作品本身色彩,使观众在光影交织中体验“被照亮的艺术史”。

不同单元的观展空间各不相同,展览区域有方形、环形、“L”形,还有通道。展品照明跟随空间节奏,灯光照明亦有节奏是亮、暗、重点照明、局部照明相互穿插,抑扬顿挫。从立面上看,通过不同展示形式,配合灯光进行高低错落排布,形成单独墙面有节奏,整体空间有统一,保证展览品质。

(五)创作关联组

列宾作品的关联组在本次展览中有八组,用这种关联组形式可以更清晰地反映列宾艺术精心创作的过程。展览通过颜色界定区域,每组的展示形式也不尽相同,根据作品做了不同的展陈形式(图13)。展示形式与展品本身是有联系的,例如《1698年的索菲娅公主》展示龛的形式取自绘画作品上面窗的形式,表述索菲亚公主被囚禁的状态(图14)。

(六)列宾朋友圈

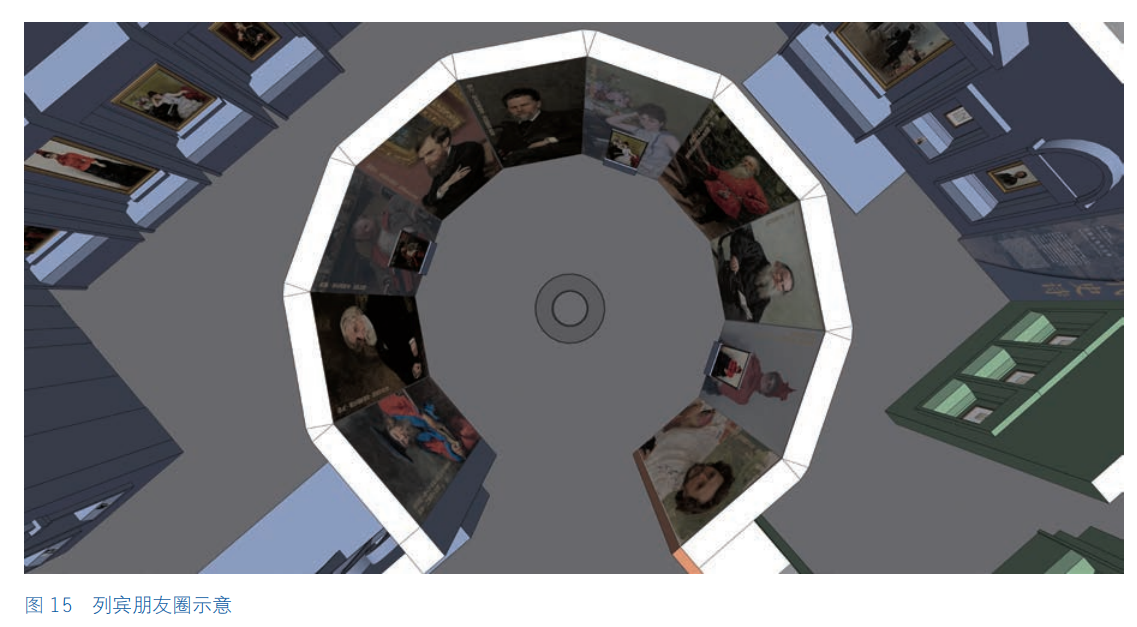

列宾交友广泛,这些名人朋友与他的交往对话体现出列宾艺术创作的时代背景缩影。

“列宾朋友圈”使用了环形结构墙体,恰似一个圈(图15)。观众在这里可以利用现代技术与“列宾朋友圈”内的代表人物对话,加深对列宾的了解。

(七)建筑门窗形式

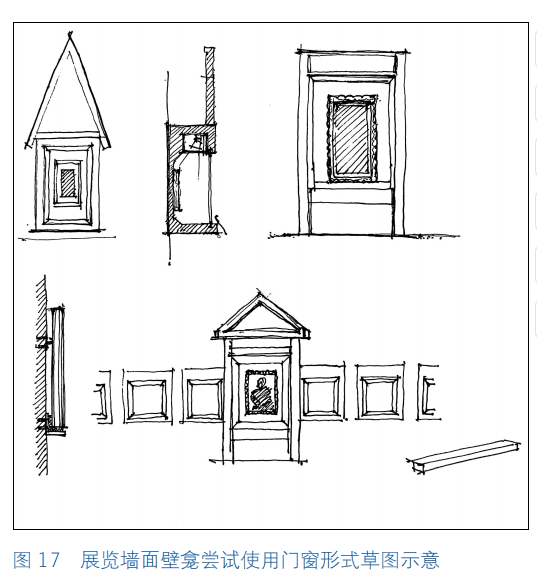

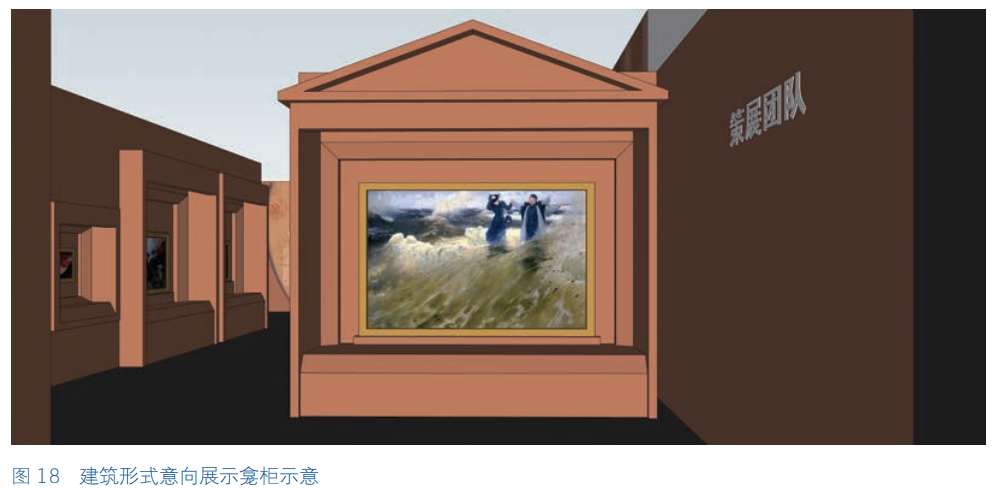

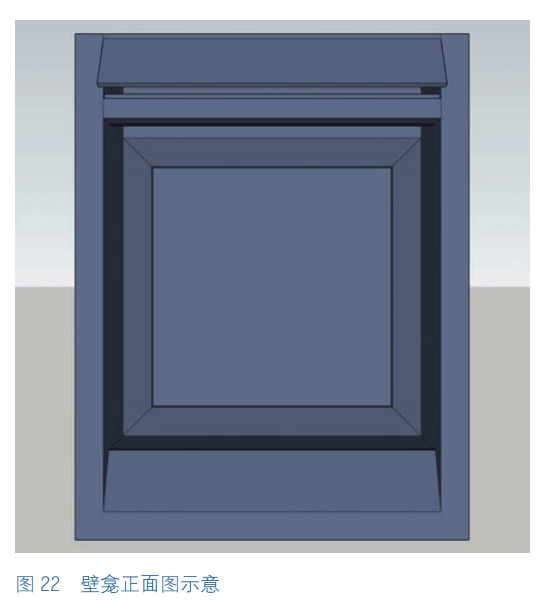

建筑形式及门窗形式一般可以反映当地的地域文化特色,设计方案抽象其形式进行橱窗展示设计。作品依据材质及尺寸分布于不同龛内,将这些设计形式在墙体上排列开来,便有了相应的风格与展示节奏(图16—图20)。

四、落地实施

本次展陈设计落地时,围绕两点考虑进行制作。其一,对于没有配备防护玻璃的作品以低反光玻璃进行防护,同时将展品区域与灯体安装区域分隔开,既保证展品安全,又最大程度减少眩光干扰。其二,通过提取列宾所居住城市背景元素来构建展区色调及壁龛风格,使展品呈现与展区风格相呼应。

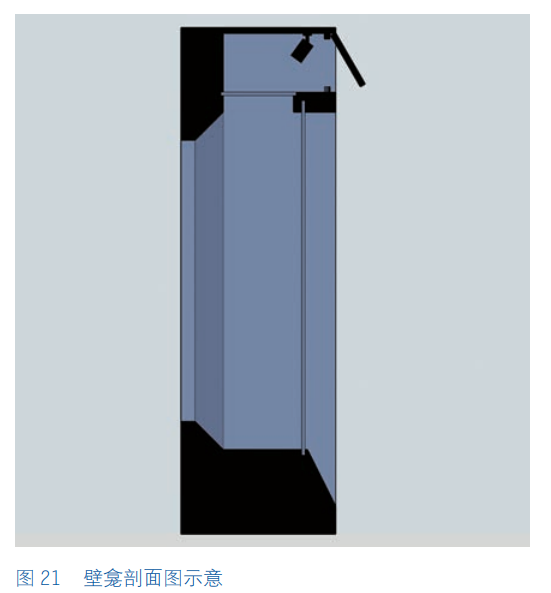

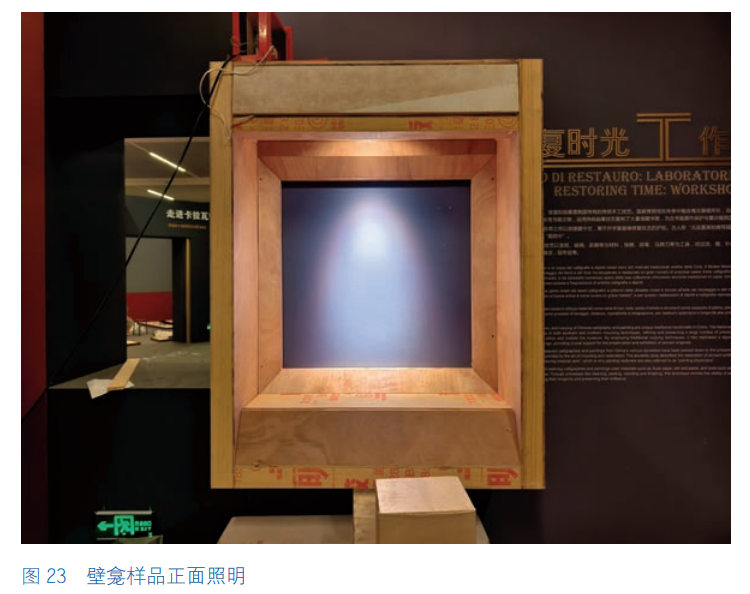

展陈方案通过实验来完成,将做好的壁龛样品放置展厅模拟,然后再微调结构,选用合适的灯具。对展品壁龛光照结构进行改进,将轨道与射灯位置独立于展品空间之外,龛内灯具与展品之间用亚克力板做封挡,避免调光时对作品产生潜在风险。龛内利用毡布做防护,防止作品与墙体漆面直接接触,进而保护文物。墙体制作提前完成预打灯,展品上墙后进行微调即可完成最终效果(图21—图24)。

结构与材质相互成全,先定下什么结构,再选择施工材质。展陈空间的结构形态与材质选择密不可分,其设计需遵循“结构决定材质适配性,材质反哺结构表现力”的原则(图25)。这种“结构为骨、材质为肉”的设计逻辑,既确保展陈空间的安全性与耐久性,又通过材质的视觉、触觉特性强化列宾作品的艺术叙事,使结构形式转化为展览语言的有机组成部分。

本次展览为临时展览,预计展出时间约半年。不同于长期陈列的施工制作,本展览施工在保证展陈效果的同时,还需综合考虑安全、经济、便捷等因素。展墙面板使用刷过防火涂料的多层板,墙体底部加配重,饰面涂料使用立邦漆料,在需要支撑的地方使用4厘米×4厘米方钢结构,选装玻璃的壁龛使用低反射玻璃,地毯使用衬垫增厚以增加脚感并有吸音功能。展签基底使用导光板。加固展品所用的材料有紫铜件、“L”形铁质件、毛毡、木质底托、螺丝。环保、防火、承重、低反射,这些元素保证了展览空间“骨架”与“血肉”的呈现。

艺术家在社会中的一项功能是层层叠叠地对情感进行组织,用其特殊的方式记录情感,为当代人的内心体验提供结构、更新和方向。展陈设计师的职能是层层叠叠地对形式进行组织,用其适当方式展示艺术家的作品,反映展览主题,为观众的内心体验提供更好的感受。本次展陈设计融合传统手法与创新技术,聚焦于展览内容,构建“可读、可感、可互动”的多维观展可能性,为同类型艺术展提供设计参考。