南京博物院 | 如何用 "沉浸 + 商业" 成就百年博物馆的 "逆生长"?

来源:

博展联盟

作者:

发布时间:

2025-08-21 09:21

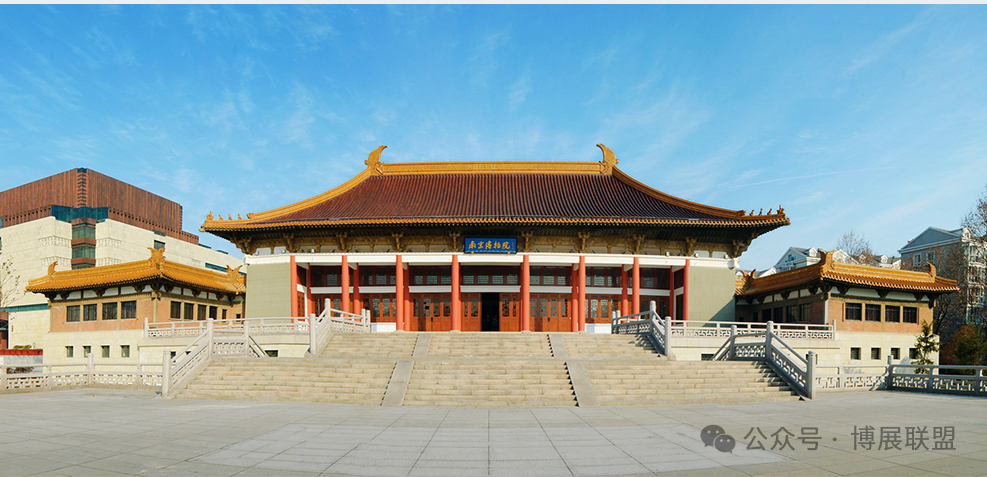

南京博物院,作为我国第一座由国家投资兴建的大型综合类博物馆,自 1933 年建馆以来,始终保持着旺盛的生命力,在2023年以500万人次的年参观量刷新历史纪录,跻身全球博物馆流量前列;2024年仅文创收入就突破1.06亿元。当许多博物馆还在探索“破圈”路径时,南博已用系统性创新打造出一条文化传承与流量增长并行的可持续发展之路。今天,就让我们剖析这座“老牌顶流”的运营密码"!

图片来源:南京博物院官网

一、定位创新:从“守藏”到“活化”

错位发展:避开故宫的宫廷文物、国博的中华通史定位,南京博物院43万件(套)藏品是构建“一院六馆”(历史、艺术、特展、民国、非遗、数字馆)格局的支撑和保障。立足“综合性”,覆盖考古、非遗、数字等多维度。

文物叙事革新:数量巨大、品种丰富的收藏并未让南博的发展止步于“守成”,院长龚良提出-让“躺”在库房里的典藏“活”起来,注重文物组合关系而非单件珍宝,积极探索“活化”馆藏资源的方式,深度挖掘馆藏资源学术价值。如“玉润中华”展览通过玉器串联万年文明史,引发观展热潮。

二、空间革命:民国馆的沉浸式商业实践

2013年,南博改扩建后推出的民国馆,当 "沉浸式体验" 还是个小众概念时,南京博物院就在扩建工程中埋下创新种子:1:1 还原民国街景,包含邮局、银行等 12 个场景。是国内首个“城市历史景观再现”的沉浸式展馆,彻底颠覆“文物+展柜”传统模式,动态还原民国生活场景。

这一创举在当时引发争议:博物馆是否应该商业化?如何平衡文化与商业?南博团队的答案是:让文物走出展柜,让历史可触可感。

初期探索呈现三大特点:轻商业重体验、历史场景优先、教育内核不变。

2017 年第一次升级引入互动元素,旗袍租赁、非遗手作体验等,游客停留时间从 40 分钟延长至 1.5 小时,验证了沉浸式模式的潜力。

2023 年 4 月,中建八局接手民国馆改造项目,提出 "情景式文商旅融合" 新理念。团队用 61 天完成从设计到开业的奇迹,将空间扩容至 4200 平方米,引入 20 家特色店铺,每家都有独立故事线。

关键突破在于 "展商平衡":每店都是展览、商品即是展品、消费也是体验。

细节考究到骨子里:从蒸汽火车头、有轨电车轨道到转盘电话机、旧报纸,全部依据历史文献复原,连“中央南路”等虚构路名也规避了品牌侵权。

可进入的民国社会:观众能寄信于老邮局、看戏于老茶馆、试穿旗袍、品尝民国小吃,甚至由身着民国服饰的店员服务,实现“从参观到生活”的跨越。

流量永动机:开放至今,民国馆成南博必打卡点,老茶馆非遗演出下午场座无虚席。

2023 年 8 月 31 日重开后,首月接待量激增 200%,2024 年文创收入达 1.06 亿元,其中民国馆贡献 60%,证明改造方案的成功。通过 "展商平衡"理念,将传统博物馆的" 看展 - 购物 "割裂模式,重构为"时空穿越 - 情感共鸣 - 自然消费" 的体验闭环。

图片来源:南京博物院官网

三、策展哲学:学术深度如何转化为公众吸引力

南博的展览创新始终走在行业前沿。南博拒绝“文物堆砌”,以学术叙事+技术赋能重塑展览价值:

文明对话式策展:如新月与蔷薇——伊朗文明的千年经纬”中南京博物院院藏的西汉银盒与阿契美尼德莲花纹银盘的并列展陈,体现中伊文明交流互鉴;“法老·王”展将汉代金缕玉衣与古埃及木乃伊并置,揭示东西方生死观差异,引发文化共鸣。

数字馆破壁时空:数字馆入口处有“物华天宝”数字文物“魔方”,可三维体验“明鎏金喇嘛塔”等文物,还设有三维体验设备,观众可点击屏幕拆解、旋转,360°欣赏南博“镇院之宝”,如明永乐·青花寿山福海纹香炉、明洪武·釉里红岁寒三友纹梅瓶等,还能查看制瓷工艺发展历程。静态文物在数字空间中“活”起来。

五年五获全国十大精品奖:依托院内6大研究所,“江苏古代文明”“玉润中华”等展览将蒋庄遗址考古成果转化为公众可感知的历史图卷。

四、文创开发:从衍生品到文化IP生态

南博深谙文创不是纪念品,而是文化传播媒介:

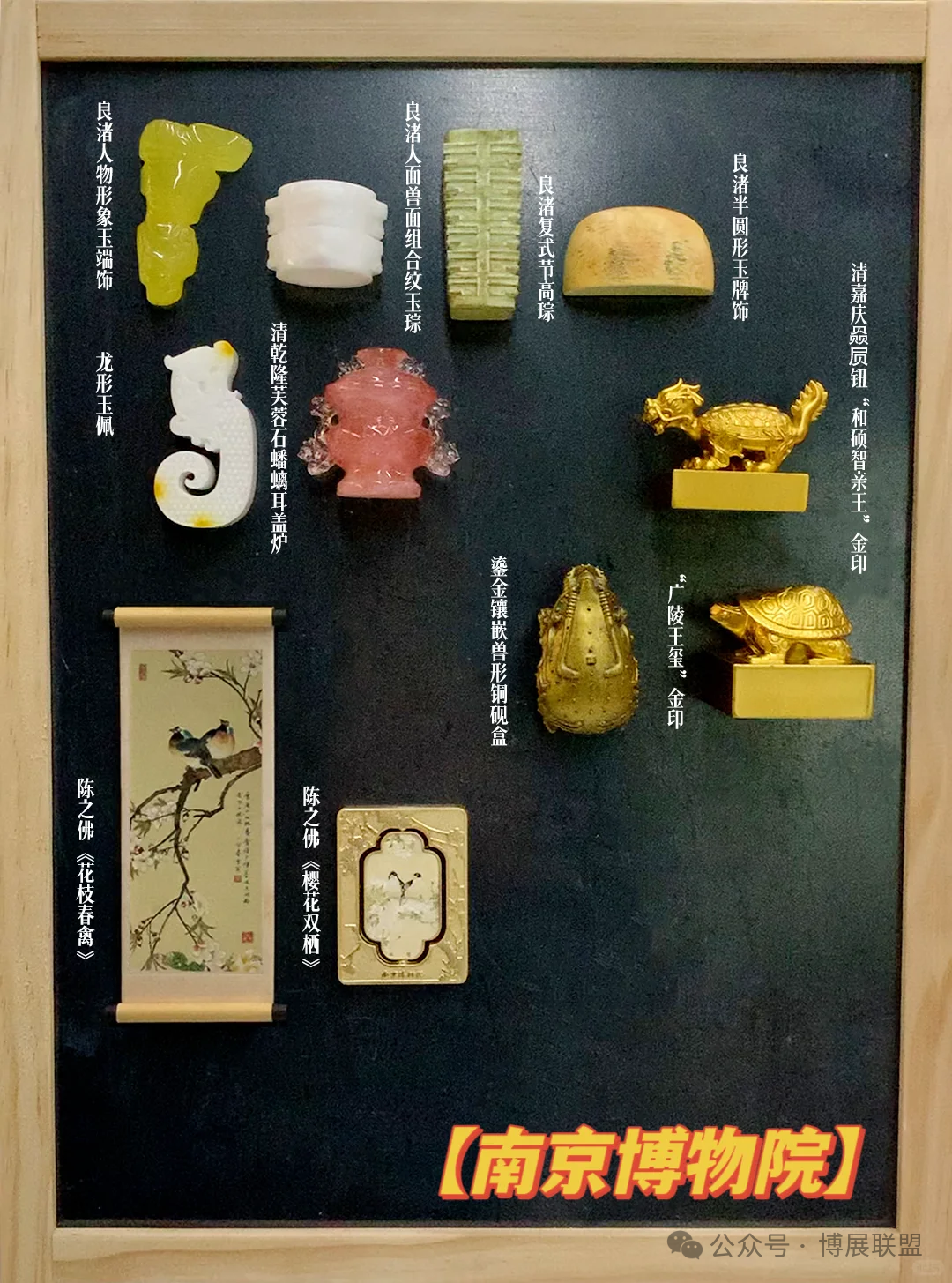

亲民定价策略:30-90元品类(冰箱贴、书签等)占销售额60%,兼顾大众消费。

展览即IP孵化器:特展《穆夏》3个月文创收入540万元,形成“看展—购物—社交分享”闭环。

全省联盟整合资源:牵头成立“江苏博物馆商店联盟”,统筹开发与推广,破解中小馆文创乏力困局。

图片来源:小红书-阿武的文创夹

五、公共服务:分众化设计创造“无边界”体验

南博将观众按需分层,打造全龄友好型博物馆:

教育品牌“清溪学堂”:通过优化社教活动,推出“菜单式”文化服务,满足全年龄段社教需求,实现了全学龄覆盖。

无障碍革命:国内首个视障专用展厅“博爱馆”,通过可触摸文物复制品、语音导览实现“用手看国宝”。同时,展馆还配备了全国首部全自动导览车,支持视障和行动障碍观众自主参观。

夜经济延伸服务:2024年国庆夜游期间单日文创收入518.45万元,同比增长32%。此外,国庆假期南博每天保持12小时的开馆时间,推出了百余场互动展演活动,延时开放匹配了都市人群休闲节奏。

南京博物院将“博物馆热”转化为持久文化影响力的关键在于:

学术为根基:43万件藏品研究支撑策展,避免同质化;

技术先行者:民国馆、数字馆比行业早十年布局沉浸体验;

服务即竞争力:分众教育、无障碍设计直击多元需求痛点;

商业反哺文化:文创收入缓解财政压力,形成可持续发展闭环。

结语:流量背后的文化坚守

从 1933 年蔡元培先生倡建的国立中央博物院,到如今日均接待 1.3 万人次的文化地标,南京博物院的 "流量密码",本质是对 "让文物活起来" 的深刻实践。博物馆的流量密码,永远在于对人性的深刻洞察。从 2013 年敢为人先,到 2023 年模式成熟,民国馆用十年证明:博物馆可以既保持学术严谨,又具备商业吸引力;既守护历史记忆,又引领文化潮流。这种 "硬文物 + 软体验" 的双轮驱动,或许正是老牌博物馆穿越时光而青春永驻的秘诀。