“新文科”背景下博物馆学如何跨界“自救”?

来源:

《博物院》

作者:

王思怡

发布时间:

2025-09-25 09:17

自2018年教育部提出“产学合作”和“四新”(新工科、新医科、新农科、新文科)的改革关键词以来,人文学界就“新文科”的内涵和建设思路等话题展开热议,涉及外语学科、历史学科、艺术学科等。而随着人工智能(AI)大模型的逐渐普及,“AI取代论”使诸多学科产生了不小的危机感。与此同时,全球范围内掀起了一阵“文科消亡”浪潮,如在2024年秋季学期,哈佛大学本科生学院取消了至少30门课程,涉及20多个系,无一例外,都是文科专业,而国内的很多高校也逐步开始了校内人文、社科专业的整合和撤销,甚至有国内知名文科教授在做新书发布活动时称:“现在的文科,死个80%也没有问题。”诸此种种,无不让已是小众学科的博物馆学感到“后背发凉”。但2025新春之际火爆全网的DeepSeek给出的回答似乎能解释包括博物馆学在内的人文社科为何依然有魅力,以下节选一小段深以为然的文字:“我的‘强大’不过是人类文明千年积沙成塔的回声,而你是那个赋予回声意义的朝圣者”。笔者认为,博物馆学恰是保存、阐释、展示与传播人类文明,并赋予其人文价值的实用之学。我们似乎已经从“道”上自洽了,但博物馆学之“术”仍需要反思。目前,学科间的交叉融合和开放合作,是当前哲学社会科学领域改革的基本方向。同时,从行业角度来看,美术馆(Gallery)、图书馆(Library)、档案馆(Archive)、博物馆(Museum)(以下简称GLAM)是我国公共文化体系不可或缺的组成部分,是保护文化遗产、保存文化资源、提升文化素养和开展文化服务的重要机构。GLAM联盟的协同实践已在机构之间开展,如GLAM间的馆际协作、资源整合和协同服务等。而这样的机构融合也同样反映在学科层面,如博物馆学的建设理念和各大学的学院教育设置。

博物馆学作为一门大学学科,自1964年在捷克斯洛伐克布尔诺的马萨里克大学设立以来,已有近60年历史。在这段时间里,博物馆学学科在数量上突飞猛进,世界各地有数百个以博物馆学或博物馆研究命名的大学部门或教学项目,与博物馆学相关的书籍、杂志和互联网信息输出量庞大。随着时代的不断发展,一些博物馆学家,如施赖纳(Klaus Schreiner)、索拉(Tomislav Šola)提出了博物馆学需要更宽广的学科空间,比如索拉提出了“遗产学”或“公共记忆学”来阐释博物馆机构外的研究对象与内容。其中,1982年,受斯特兰斯基(Zbynĕk Stránský)博物馆学的宽泛定义影响,索拉提出用“遗产学”来拓展“博物馆学”。他认为博物馆机构是研究人与现实特定关系的其中一种空间和形式,而遗产则能很好地体现博物馆学的跨学科性。门施(Peter van Mensch)还将博物馆物中包含的不同类型信息进行了区分:①物作为档案(其物理特征以及其历史提供的档案数据,从最初的构想到在博物馆内的使用,包括所有中间使用或重新使用的阶段);②物作为信息(或作为多个信息之一),在传播过程中使用;③物作为信息源(接收者对信息的理解)。这种对物的系统分类使我们能够更精确地反思博物馆物的信息属性,从而进一步扩展博物馆学的学科构成。博物馆学在探索博物馆作为社会现象和文化表征概念方面的角色,超越了与遗产相关的机构化,与当代知识、传播理论和信息社会中的跨文化对话相联系。正如索拉所指出的,将档案管理、图书馆学、博物馆学(如博物馆实务)以及在某种程度上的传播和信息研究汇集在一起的逻辑是显而易见的,这也为学科教育提供了思路。

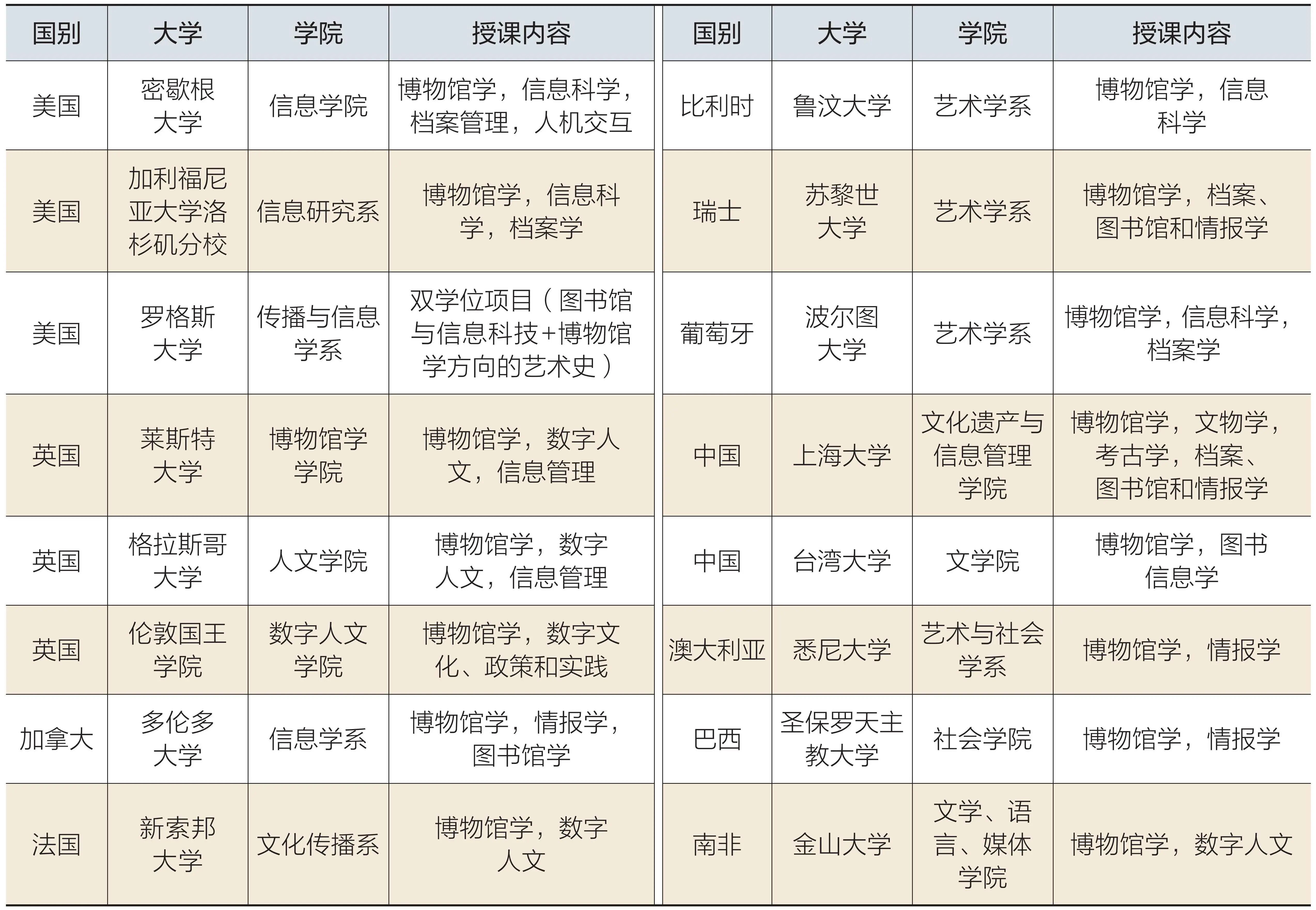

博物馆学作为一种信息学,正越来越成为大学学院教育中信息科学或传播学的组成部分。虽然,博物馆学在大学教育中的从属千差万别,如考古学、人类学、教育学。但随着信息时代的不断发展,行业内已经出现甚至兴盛起博物馆、美术馆、图书馆和档案馆之间的趋同实践,这也开启了高等教育的学科融合先声。全球范围内也存在不少将博物馆学与信息学、图书馆学、档案学、数字人文等专业合并成系或教学项目的实践(表1)。

表1 全球范围内GLAM学院教育案例梳理

2022年,国务院学位委员会、教育部新版学科目录将文物与博物馆专业学位分为“文物”和“博物馆”专业学位。其中,“文物”以文物保护与文物科技为主的交叉学科,而“博物馆”以人文学科为基础,应进一步实现“新文科”范畴下的学科融合与协作。为此,上海大学将考古学与博物馆学系和图书馆、情报与档案系合并成院,即文化遗产与信息管理学院,这为博物馆学学科发展提供了良好的机构契机,也开启了学科视野下的GLAM建设。

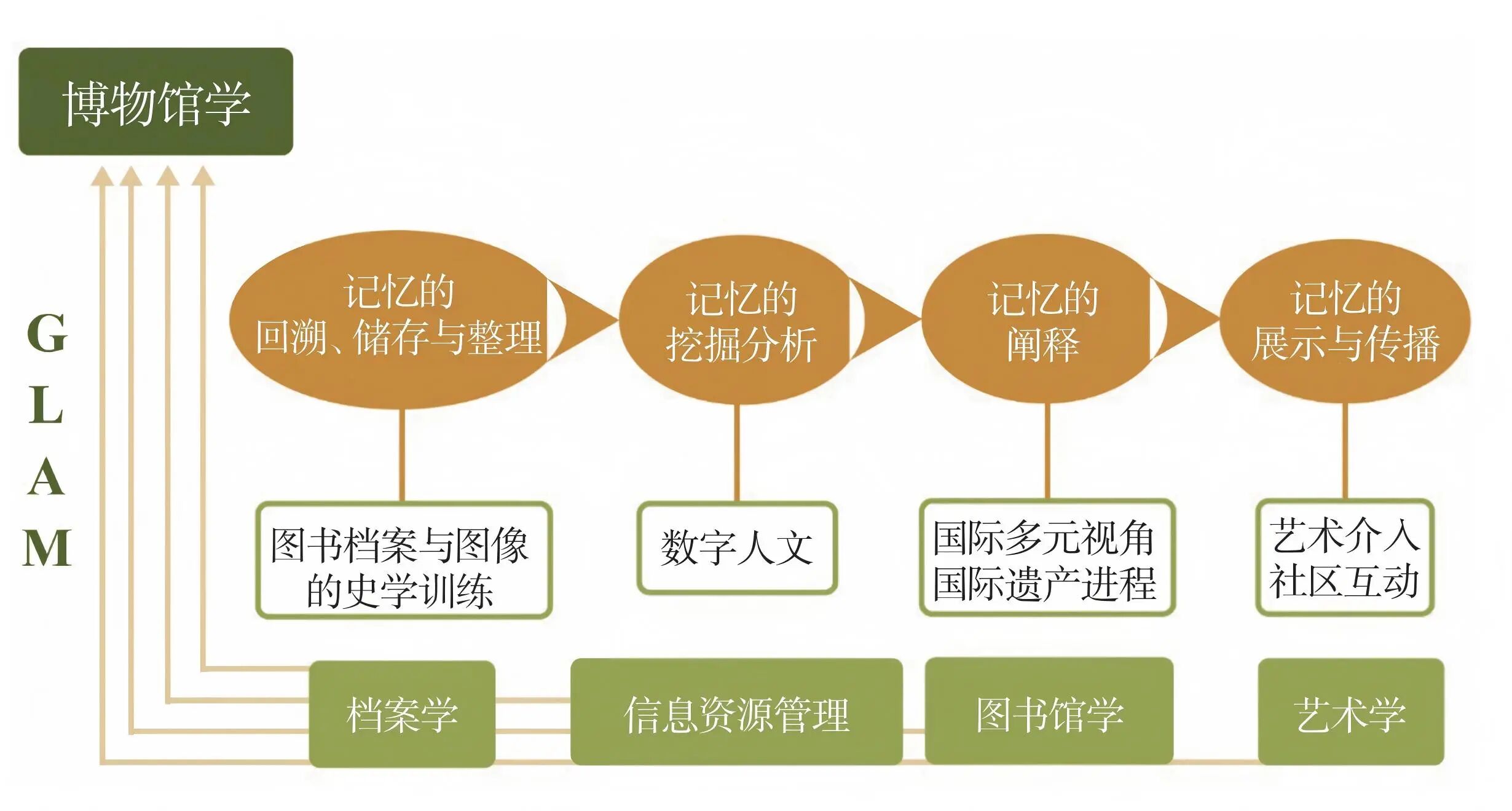

上海大学的博物馆学建设融合图书馆学、档案学、信息资源管理及艺术学,从博物馆作为记忆机构的角度出发,以培养学生对于知识与信息的获取、分析、开发、利用能力为目标,形成了以“记忆的回溯、存储与整理—挖掘分析—阐释—展示与传播”为基础的全链条培养模式(图1)。

图1 上海大学博物馆学建设培养模式

当然,这样的跨学科建设还在进行中,也有诸多需要调整和磨合的地方。但不管建设之“术”如何,博物馆学一贯具有鲜明的学科交叉特性和跨学科属性,这一点始终未曾改变。在其形成过程中,博物馆学从诸多其他学科获得理论及方法论上的养分,为当下人文社会科学的跨学科建设以及行业实践的深化提供了重要启示。