天开一统——秦汉文物主题展”策展手记

来源:

作者:

天津博物馆高昳君

发布时间:

2025-09-25 08:54

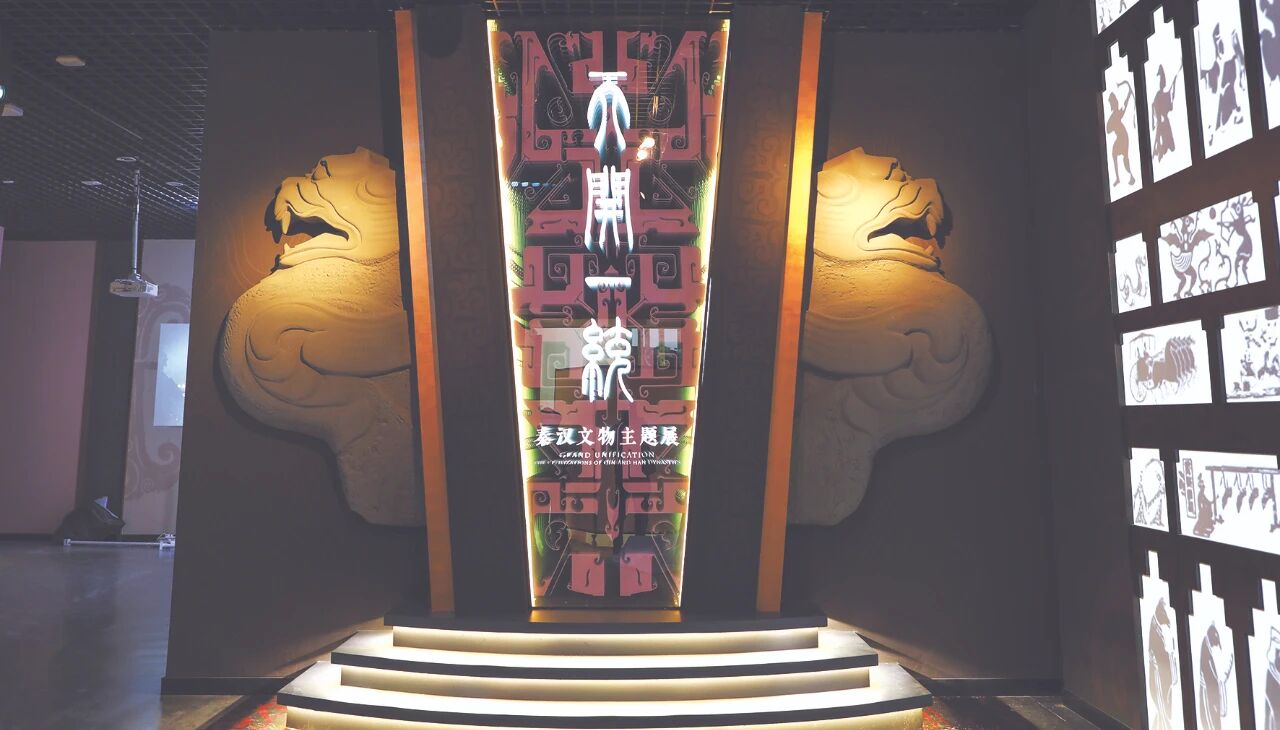

近年来,天津博物馆深入挖掘馆藏文物资源优势,充分发挥文博青年策展能力,秉承“纵览古今、横跨中西”的理念,聚焦代表中华文明起源特点的时代主线,立足优质馆藏资源,在扎实研究的基础上,创制形成以梳理中华历史文脉为主线的“中华文明探源”主题展览系列,继“肇基文明——天津博物馆藏商周文物特展”之后重磅推出“天开一统——秦汉文物主题展”。

展览是天津博物馆近年来展出文物最多、参展单位最广的主题展览,汇集了11个省份16家文博单位近400件(套)文物,囊括青铜器、金器、陶石器、玉器、漆器、古籍、甲骨、简牍、帛书、石刻等。该展览入选2025年度“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。

“大一统”主题鲜明

泱泱大中华,历史何其悠久;悠悠五千年,文明何其博大。中华文明经过长期历史演进,形成了文化多元一体、各民族团结集中的统一性。这种统一性渗透进中华民族的血脉之中,成为共同的文化认同与价值取向。秦汉时期是中国历史上第一个“大一统”的时代,也是统一多民族国家的重要奠基时期。四百余年间,王朝统一且社会长期保持稳定,对后世中国国家形态的延续与中华民族共同体意识的发展起到了至关重要的作用。

为区别于文博领域已有秦汉主题展览,体现独特性与时代性,展览将立足点定为“统一”,力求展示中华民族九州共贯、多元一体的大一统传统,反映中华文明突出的统一性和中华儿女热爱和平、心系家国的民族情怀。

展览从序厅部分“九州攸同 奠定统一”开始,就围绕“统一”二字徐徐展开,以先秦古籍、商之甲骨、周之青铜、春秋战国之论述展示先秦便可见端倪的“统一”追求。《尚书·尧典》有言“光宅天下”“协和万邦”,《尚书·禹贡》描绘“九州攸同”“四海会同”,直至战国所作、汉代成书的《春秋公羊传》首次提出“大一统也”。其中,天津博物馆所藏商武丁甲骨中分别从内政、军事等方面体现了商王朝在内外事务管理上的努力,为后续的统一进程奠定了基础,诸如反映官吏选用的“贵族旨是否能胜任王国事务卜骨”、反映地方管辖的“多犬官巡视地方卜骨”以及反映征战方国的“令多子族会同犬侯伐周卜骨”等。其后诸子百家,尽管立场各异,却在“定于一”上达成共识。

第一部分“百代都行 实现统一”取自毛主席诗词中“百代都行秦政法”,以玺印封泥、简牍帛书、青铜器具、残石碑刻、各类货币反映立官置吏、编户齐民的政权统一以及度量衡、文字、货币的规制统一。无论是“三公九卿”的中央官制、“郡县乡里”的地方机构、“编户齐民”的户籍制度,或是“统一度量衡”“统一文字”“统一货币”的重大举措,都从政治、经济、文化等多方面为实现统一提供了有力的帮助。值得一提的是,这些展品中,仅简牍就集齐了秦简和汉简,从出土文献的角度可以实证秦汉统一的影响,既从文字角度直接反映了统一的实际成果,更将时间和场合两个维度结合起来,即“体”和“用”相结合,体现文字统一为政令畅通起到的重要作用。

第二部分“修文演武 巩固统一”展现秦汉时期统一背景下强大的文化力量与军事实力,不同类型文物看似毫无关联却又内涵深远。秦汉时期,既是文化繁荣的时代,也是军力强盛的时代。文化层面,经学、史学的繁兴为不同地域文化提供了主体导向,为统一国家奠定文化基础,增强着稳固统一的文化向心,熹平石经无言诉说着“正定六经”的故事,《仪礼》木简承载着礼仪文化的精髓;军事层面,数次统一战争,为社会由分到合、由乱向治提供了条件,近战肉搏向远程攻防的转变促使弓弩技艺提升,步兵为主向车骑至上的转变带来车马器具繁荣,此外,邮驿、乘舆、交通也愈发依赖马匹,军事征伐之外的尚马之风也是疆域扩大带来的守土安民需要。

第三部分“与天无极 心向统一”是本次展览体量最大的部分,从外化的统一举措转而关注内化的人心所向,彰显统一背景下文化向心力与民族共同体的极大增强,统一大势从此深入人心。从表情包三件套(天津博物馆藏舞俑、陕西省考古研究院藏双人杂技俑、河南博物院藏气功俑)为代表的乐舞百戏,到考古出土的建筑明器、动物陶俑、生活器用所反映的丰富多彩农居生活,再到秦砖汉瓦蕴含的统一国家强大的综合实力,都是百姓安居乐业最直白的展示;匈奴、百越、西南夷等特色文物反映出各族在共同政治、经济、文化政策下相互认同、空前统一,可见秦汉王朝对中原以外地区的开发经营,不仅使其稳固地纳入王朝政治版图,更不断增强其乐向统一的凝聚力。

此外,本次展览在结语部分打造“以史为镜”主题展项,用馆藏刻有各类吉语的铜镜收官,折射出人民对美好生活最质朴的诉求是稳定的大一统王朝带来的最真切愿景,点明“以史为镜,可以知兴替”的策展构思,发人深省。展览的最后,希望让观众深刻领会为何一直以来中华民族对“统一”有着深切的追求,为何心系家国、心向统一、爱好和平成为中华文明长久以来的民族情怀。正因有了统一、开放、自信、强大的国家,才有了如今安定、团结、繁荣的盛世中华。

“大展览”理念突出

展览充分发挥示范引领作用,积极推动博物馆以展览为原点的交流传播与文旅融合,内外联动,多措并举,既在保证原创基础上密切馆际合作,又将博物馆多种职能有机融合,达到以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游深度融合发展的最终目的。

一是加强馆际合作,大馆带动小馆。本次展览借展了10省15家文博单位的精美文物170件(套),极大地丰富了展品类型。除省级大馆外,更是得到多家考古研究院、中小博物馆鼎力支持,建立了良好的合作机制。展览策划阶段多次与中小博物馆开展深度交流,将大馆策展优势与中小馆文物资源紧密结合;展览设计理念与经营机制被认可并借鉴,将散点式文物资源与文创产品以美观合理的形式配合展览集中展示,得到更高关注;展览宣传模式被参展博物馆接纳与借鉴,在宣传展览的同时起到场馆推介的连带效应,诸如合浦汉代文化博物馆、里耶古城(秦简)博物馆等场馆因此被更多人了解,并得到当地政府部门关注与支持;展览交流项目借此促成,与甘肃简牍博物馆、广州市考古研究院等单位达成交流意向,既有对东西部协作战略的深度落实,也有文博与考古的深度融合,成为展览的重要成果。

二是密切区域协同,联合宣传推介。落实“京津冀协同发展”一直以来是三地文博单位的工作重点。本次展览在文物组织、文创销售、展览宣传等方面均得到了京冀两地的大力支持。河北博物院镇馆之宝“长信宫灯”惊艳亮相,引发“现象级”观众热潮,其中60%为来自京、冀等地的外地观众,强势带动文创售卖,长信宫灯系列文创备受追捧三次售罄,河北邮政更是专门调集相关文创支援,创造了先例。同时,展览入选“2025年京津冀迎新春系列文旅活动”之“博物馆里过大年”推介展览,得到三地媒体的共同关注与联动宣传,来自北京、河北的媒体记者先后来馆参观报道,引发三地火热关注。

三是立足馆藏资源,坚持展览原创。作为原创主题展览,该展在策划之初便树立“馆藏文物为基础,借展文物为补充”的文物遴选理念,展览展出天博文物超过半数且极为重要,遴选外馆文物不盲目追求级别,侧重与本馆文物的差异化,作为馆藏的补充与丰富。展览充分发挥本馆资源优势,规模化展示馆藏玺印封泥、瓦当铜镜等,侧重性展示馆藏其他符合主题且鲜有展出的文物精品,如“灰陶舞俑”“涂朱马头”“子游残碑”“骨质干支五行筹”等,在兼顾文物门类的同时,提高文物资源的利用率;展览除展出文物藏品外,还展出多部馆藏珍贵古籍,天津博物馆现藏图书资料20万册,丰富的古籍收藏一直鲜为观众所知,本次展出的《山海经》《尚书》《春秋公羊传》《史记》《汉书》《说文解字》等古籍均具有极大学术价值。