博物馆考古发掘品管理问题研究

来源:

《文博》

作者:

罗天艺、赵青、张心睿

发布时间:

2025-09-24 09:19

摘要:考古发掘品是博物馆的重要藏品类型,但目前对其管理仍存在实物保管方式不统一、考古档案移交不规范、藏品档案体系不完善等问题。为适应数字化趋势,博物馆需优化管理模式,在实物管理上,采取“组合优先”或数字化关联策略;在档案管理上,规范移交流程并加强考古档案与藏品档案的衔接。同时,建立系统化编目体系,整合遗址信息与发掘品信息,建立统一著录标准,从而实现发掘品管理的科学化与规范化。

关键词:考古发掘品;藏品管理;藏品编目

考古发掘品(简称“发掘品”)指通过考古发掘,从地下、水下等埋藏环境中获取的古代人类文化遗存,因其具有明确的出土信息和组合关系,是历史研究的重要实物依据。但发掘品一经出土,其原有信息便处于持续衰减的状态,尤其是在发掘品进入博物馆之后,管理主体和保存环境的变化很有可能造成发掘品信息错漏、器物组合被打乱等情况。而在政策层面,《国家文物局关于进一步加强考古管理的意见(2019)》中也指出博物馆应做好考古出土文物入藏的交接手续,建立出土文物接收、鉴定、登记、编目和档案制度,积极利用考古出土文物充实博物馆展陈,并为考古发掘资质单位和人员研究、借用相关考古出土文物提供便利。因此,博物馆需要进一步思考如何加强馆藏发掘品的管理,以应对实践中存在的问题和新的发展要求。

目前,发掘品管理的相关研究集中在以下三个方面:一是对发掘品的保护,包括考古发掘中的保护及库藏管理中的保护;二是对发掘品移交困境的探讨,发掘品移交的权益归属问题导致发掘品移交困难;三是发掘品移交的信息遗失问题,由于移交时田野考古资料的局限性以及对藏品的不同认识,导致藏品在由田野向博物馆转移中发生信息链断裂。总体而言,现有研究多聚焦于发掘品在发掘和移交阶段的管理,对发掘品入藏博物馆后的长期保护与系统化管理探讨不足。本文拟分析馆藏发掘品在实物管理与档案管理中存在的主要问题及解决方法,并在此基础上提出以数字化编目为核心的发掘品管理优化方案,从而为相关工作提供理论支撑与实践路径。

一、博物馆考古发掘品管理的主要问题

我国的考古发掘品管理可分为三个阶段:一是发掘阶段,考古发掘单位负责发掘品的现场清理、记录和临时保管;二是移交阶段,发掘单位按规定向国有文物收藏机构移交发掘品,完成登记、点交等手续;三是馆藏阶段,收藏单位对发掘品进行系统整理、建档和长期保护管理。而从管理范畴来看,发掘品管理主要涉及实物管理和档案管理两个方面。实物管理是对发掘品本体的管理,其核心目标是确保发掘品的安全性、完整性和研究价值。档案管理是对与发掘品相关的各类文件、材料及记录的管理。根据阶段的不同,发掘品档案可分为由发掘单位编制的考古档案,以及博物馆在发掘品入藏后建立的藏品档案。尽管现行流程规范已较为完善,但博物馆在实际开展发掘品管理工作时仍面临诸多问题。

(一)发掘品实物管理的二元矛盾

在实物管理层面,由于不同材质藏品适宜的保存环境不同,博物馆主要采用按材质分类管理的藏品保管模式。“质地优先”的分类管理方式已成为确保各类藏品获得最佳保存环境、实现长效保护的科学管理范式。但具体到发掘品的实物管理,目前业内还缺乏明确的规定。多数博物馆采用按材质分类的方式进行管理。也有一些博物馆考虑到发掘品具有共存组合关系的属性,采用以墓葬或遗址为单位进行集中管理。

从藏品保护的角度看,分类管理更有利于发掘品的长久存续。但发掘品的质地和器型多样,物质构成较为复杂,同一来源的器物组合可能会因材质差异分属多个保管单元,从而割裂发掘品原有的共存关系,弱化其考古背景信息的完整性。因此,理想的发掘品管理模式需在“质地优先”的保护要求与“组合优先”的研究价值之间寻求平衡。

(二)发掘品考古档案移交的规范化困境

考古档案涵盖发掘过程中的文字、测绘、影像资料等原始记录,以及发掘报告、分析检测报告等考古研究成果。对博物馆而言,保留相关考古档案是相当有必要的,缺失原始资料会影响对发掘品来源的追溯。

尽管考古档案对发掘品管理至关重要,但其移交工作却面临困境。现行的《中华人民共和国文物保护法》及其实施条例对考古档案的移交缺乏具体规定。而原《考古发掘品移交管理办法(试行)(1998)》中关于“发掘单位应向收藏单位提供文物登记、编目和建档所需的原始记录资料副本”的明确规定,也随着该办法的废止而失去效力,这使得当前考古档案移交工作缺乏统一的操作依据。并且由于考古档案整理周期长、工作量大,加之现行制度对发掘单位的知识产权保护不足,致使部分单位对档案移交持保留态度,进一步加剧了移交工作的实际困难。

(三)发掘品藏品档案管理的系统性缺失

藏品档案是对文物本体属性及其管理、保护、研究全过程的记录。依据《文物藏品档案规范(2008)》规定,属于藏品档案归档范围的材料包括文物藏品登记表、动态跟踪记录汇总表、照片、拓片、摹本、绘图等影像资料,以及相关文件、文献资料和电子文件。但在发掘品的藏品档案管理工作中,存在信息错漏和系统性管理不足等问题。

信息错漏主要发生在博物馆整合考古档案与藏品档案的过程中,具体表现为:因登录人员缺乏相关考古背景,导致关键信息误读,如将罗马数字“Ⅰ”误录为“工”字;因原始资料模糊造成录入错误,如将编号“76.0.58”误作“760.58”;在器物关联信息处理中出现差错,如错误地将某器物的附件与另一器物进行组合。

而在发掘品藏品档案形成之后,博物馆也难以将此类档案作为有机整体进行管理。现有的《文物藏品档案规范》面向全类别藏品,未能关注到发掘品的集品性特征。与注重对发掘整体情况记录的考古档案不同,藏品档案注重藏品个体,采用定级管理的方式,以藏品号立卷,按藏品号顺序排列。因此,同一来源的发掘品,其藏品档案往往也被分散管理,不利于与考古档案建立关联关系。

二、博物馆考古发掘品管理的提升策略

随着藏品管理规范化要求的不断提高,传统的发掘品管理模式亟待创新突破。除解决上述具体问题外,博物馆更需要思考如何优化发掘品的管理模式,使其适应藏品数字化、信息化管理的新趋势。

(一)现存问题的具体解决方案

在实物管理方面,博物馆可根据发掘品对关联性的实际需要,分情况进行管理。首先,对于必须保持物理共存的重要关联器物,可建立“组合优先”的特殊政策,设计保管单元进行整体保管,在环境控制参数上采取“就高不就低”的原则,也可使用定制化的多功能保管柜,内部划分不同环境区域以满足不同材质器物的保存需求。其次,对于可适度分离的器物,仍按级别或材质分库保管的发掘品实物的同时,可通过数字化手段建立完整的发掘品信息系统,使同一来源的发掘品在信息层面保持关联。同时,管理人员也要注意跟踪记录分散保管的关联发掘品信息,定期检查组合保存状况,协调不同库房间的研究使用需求。

对于考古档案移交中存在的问题,博物馆应与发掘单位建立协作机制,确保档案移交的完整性与规范性。重点关注两类关键资料:一是与发掘品直接关联的基础档案,包括发掘记录表、发掘品标签及影像资料等;二是能够完整还原考古背景的核心资料,如发掘报告、田野记录和测绘图纸等。通过系统化的档案移交制度设计,推动发掘品及其档案的规范化管理。

而对于藏品档案,博物馆应首先做好考古档案与藏品档案的信息衔接。加强相关人员对考古背景知识的学习,保证藏品档案中发掘品编号、藏品编号、考古来源等关键信息的完整与准确,并设置信息核验程序,及时修正发现的问题,同时建立版本管理系统,保留历次修改记录。其次,在满足藏品档案管理硬性规定的基础上,博物馆可利用档案副本,额外建立发掘品藏品档案管理系统。借鉴考古发掘单位的档案管理办法,按照“遗迹单位-探方-发掘区-年度”的组合关系[13]对档案进行集中归档。

(二)未来发展的长效机制探索

发掘品管理的长远发展目标在于实现发掘品的可持续保护,在保障信息完整性的前提下深化学术研究,提升资源活化利用效率,并推动标准化管理与协作机制创新。为此,建议建立系统化的发掘品编目体系,以实现实物与档案的统筹管理,提升信息检索及利用效率,并促进不同发掘品单位之间的信息互通。

编目即编制藏品目录,是科学记录藏品外观、价值、状况、管理利用情况等内容的一项工作。就发掘品编目而言,业界惯有使用集品账登记发掘品的传统,如20世纪20年代,国立历史博物馆就建立了《存储发掘器物目录》。近年来,发掘品数字化编目也已成为新的发展趋势,如台湾中央研究院历史语言研究所的《考古资料数位典藏资料库》是以史语所考古工作成果为主的考古档案库,采取考古学的脉络关系,详细记录遗址、遗迹、遗物和考古档案内容。

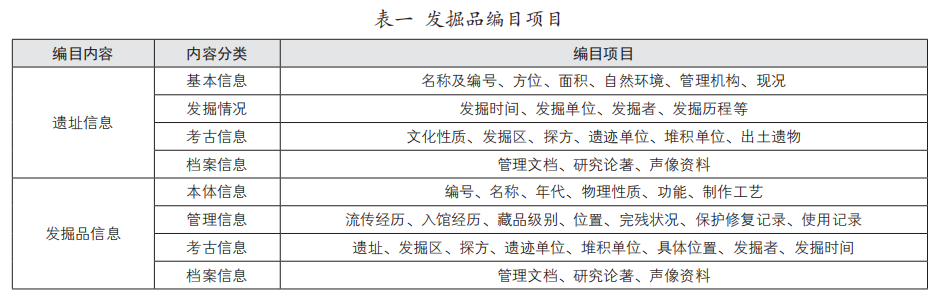

具体到博物馆发掘品编目体系的建设,首先应明确其编目内容。从考古学脉络来看,考古发掘的本质是通过逐层揭露复原遗址的形成过程,其基本框架包括遗址、发掘区、探方、遗迹单位、堆积单位和遗物(发掘品)。作为博物馆收藏对象的发掘品,其价值需置于遗址整体背景中考察。因此编目体系应当采用双重架构,既要系统记录遗址的整体信息,又要详细著录发掘品本身的信息。而对遗址整体发掘情况的记录,应前置于发掘品编目,以便系统整合发掘品信息。在结合编目对象特点和具体编目需求的基础上,建议使用如下项目进行编目(表一)。

在实际的编目工作中,还需要针对每一个项目制定相应的编目标准,例如名称的定名标准、考古来源的书写标准、图片等非文本内容的格式等。统一、规范的著录内容可以大大提高信息的检索效率。

三、结语

对发掘品的研究和管理是不断深入的,但考古发掘过程及其资料却不可再生。发掘品作为具有重要学术价值的藏品类型,博物馆有责任加强其管理工作,妥善保存文物本体及其相关档案资料,保证发掘品的集品性和档案性不被破坏,在此基础上不断完善发掘品的编目信息,及时补充新的研究成果和管理利用情况。只有做好发掘品及其他类型藏品的管理工作,并使工作成果更广泛地惠及各方,博物馆才能够赢得信任,从而获得更多的藏品资源,推动各项业务的开展。