博物馆的建筑空间设计与利用

来源:

《博物院》

作者:

蔡明

发布时间:

2025-09-22 09:10

导读

深圳博物馆现有同心路馆(古代艺术)、金田路馆(历史民俗)、深圳改革开放展览馆、东江游击队指挥部旧址4处馆舍。其中,同心路馆是深圳博物馆的首个展馆,1982年5月基建立项,1984年开始建设施工,1988年11月建成开馆,2015年8月暂停开放并进行维修改造,2020年12月完成改造重新开放。2008年12月金田路馆建成并开放之前,同心路馆是深圳博物馆的唯一展馆。金田路馆自开放后,参观量远远超过同心路馆。然而,经过5年闭馆的同心路馆再次开放后,突然在网络上声名鹊起,起因是一个令所有工作人员都始料未及的因素——电梯。

同心路馆展楼观光电梯被观众和网友称为“时光胶囊电梯”,为其带来了巨大的网络流量和参观人次。“时光胶囊电梯”为什么会成为一个网红现象?电梯是同心路馆知名度发生变化的唯一原因吗?是否还受到其他因素的影响?

进一步说,在设计之初,设计师是否思考了让博物馆建筑在数十年后继续焕发生命力的问题?数十年之后,一个看似老旧的博物馆建筑能否给博物馆人和观众带来新的惊喜?随着时代的变迁,博物馆人和观众能否让博物馆建筑焕发新的生机?本文试图从人对建筑空间的感受和利用这一视角切入,探讨上述问题。

一、深圳博物馆同心路馆展楼的设计与空间

1.设计理念

1982年,根据自身资源和深圳经济特区的地位,同心路馆的建筑定位为“具有民族风格、园林式的博物馆”,展陈定位为“展出古代深圳、近代深圳和今日深圳,办成祖国文物之窗,不断引进全国各地博物馆的文物精品展览,让观众一踏进深圳博物馆就能了解深圳的过去、现在和未来,感受博大精深的中华文明”。

同心路馆的设计单位为广州市设计院,设计师是佘畯南与周汇芬。佘畯南是中国第二代建筑师,在发掘和研究岭南建筑遗产方面有重要贡献,是现代岭南建筑创作的一代宗师。其代表作是与莫伯治共同设计的广州白天鹅宾馆,宾馆内名为“故乡水”的共享中庭成功将岭南特色与现代功能相结合,成为全国建筑设计领域的典范。

佘畯南强调人与建筑的关系,提出将建筑的几何学三度空间与建筑周围的事物以及人的活动、思维和思想感情作为一个整体去构思,形成六度空间。这一六度空间即人们在脑海中将实体空间融入思想感情后所形成的意境空间。在这一理念指导下,建筑师关注人在建筑内活动时的心理感受,并融合西方经验与中国民族风格进行设计:比如,将空间划分为作为展厅的“主空间”和安排管道、服务、卫生间、电梯等功能的“辅空间”,以缩短参观路线,便于管理并节省开支,旨在创造舒适、愉快的参观和休息环境,实现适用、经济与美观的效果。

基于此,佘畯南提出了同心路馆展楼的设计理念:第一,运用“统合”设计概念划分博物馆空间,将设备、水电、机房、电梯、卫生间等集中于中庭四角的服务区域,以缩短参观路线;第二,用电梯将观众送至顶层,参观路线自上而下;第三,采用顶光与侧光,使光线柔和,并增加展出面积;第四,采用四合院平面布局,中设中庭,可作为露天展场;第五,充分考虑坐轮椅者的使用需求。此外,受香港中文大学文物馆展厅设计的启发,同心路馆展楼设置了13个小展厅,每个厅内设两至三个小展区,根据需要最多可划分为32个独立展区。

2.展楼的空间呈现

同心路馆展楼建成后共5层,地上4层为展陈空间,地下1层为设备用房,总面积约8000平方米,其中展览面积3700平方米,共设13个展厅,从顶层至底层依次编号为1至13。展楼内部采用四合院式平面布局,中间为开阔的中庭;每层设有4个展厅,相邻展厅互为错层,从上至下螺旋式分布(图1),并通过展厅外侧的回廊实现错层间动线的连通(图2、图3)。展楼顶面设置5组竖向天窗带,将自然光引入中庭;外立面设有多组装有茶色玻璃的竖向条形侧窗(图4)。

图1 同心路馆展楼参观动线设计稿

图2 同心路馆展楼各层平面图

图3 展厅外侧的回廊、阶梯和残障人士通道、观众休憩区

图4 同心路馆展楼外观

自2015年开始的改造仅针对同心路馆建筑进行本体加固、室内装修及设备与设施的更换等,馆舍的园林布局与建筑空间均保留了原有的格局和风貌。除电梯更换、恒温恒湿系统等设备设施更新以及室内重装之外,展楼的空间布局与基调色仍延续四十年前的设计(图5、图6)。

图5 改造前的同心路馆展楼内部实景

图6 改造后的同心路馆展楼内部实景

二、同心路馆的建筑空间与观众体验

1.特色空间造就的网红电梯

早在同心路馆改造之前,深圳市工业展览馆就已安装了两部胶囊电梯。尽管网络上也能找到相关照片,但它们始终未能引发网红现象。造成这一区别的原因,正是两个场馆截然不同的建筑空间。

工业展览馆的内部空间较为紧凑,照片中的人物大多位于观光电梯内,形体和面貌特征并不明显;同心路馆展楼则拥有宽敞的空间和足够的进深,能够轻松实现以人物为主、电梯为背景的近远景构图,也为观众提供了更多元的拍摄视角。此外,工业展览馆的视觉设计偏暗,成片质量高度依赖摄影技术与后期处理,不易出片;而同心路馆展楼以白色电梯、墙面与黑色电梯井构成对比鲜明的基调色,中庭地砖还能呈现镜面般的效果,画面干净,营造出“高级感”或“Ins风”,无需较高摄影技术或过多修图即可拍出“时尚大片”,满足了大多数人自拍的需求。

2.空间内的动态光影

博物馆建筑空间的光影设计是建筑设计的重要一环,能够为使用者提供良好的视觉效果和空间体验,营造出极具特色的氛围。

随着一天中太阳方位的变化,透过中庭天窗或展厅竖向侧窗投射进来的阳光也随之移动。当阳光与运行的观光电梯定格在同一画面时,让人感受到时间的静止与流淌(图7);当阳光洒向地面,又与装饰的绿植和巨幅海报共同构成了唯美含蓄的光影空间(图8);当阳光透过格栅照进3号展厅的文人书房场景时,一片充满古典韵味的光影洒落于地面,而此时窗外树木正临风婆娑(图9)。

图7 阳光与观光电梯

图8 阳光与装饰的绿植

图9 3号厅文人书房实景

观众拍摄的这些照片,既再现了建筑师通过光影与建筑结合所构建的动态变化的实体空间,也反映了当下观众将自身思想与情感融入这一动态空间、并通过摄影进行再创作而形成的意境空间。

3.“省力不脚痛”的参观动线

展楼参观动线的巧妙设计也为观众带来了良好且难忘的体验:“展厅出口往下走几阶楼梯就能到达下一个展厅入口,采用下沉式回廊,沿走廊层层回旋向下,最终回到一层大厅,体验满分。”观众乘坐电梯至最高层,然后逐个展厅慢慢逛下来,既“省力不脚痛”,又“不知不觉就走完了四层楼”;也有观众提到同心路馆“一路轮椅畅通无阻,可以不走回头路,直接沿走廊逐级向下,一次性看完所有展馆。卫生间位于每层拐角处,很方便”,认为同心路馆是“对残障人士和腿脚不便者最友好和方便的博物馆”。

时至今日,这座三十多年前的建筑创作仍能为观众提供舒适的体验,表明当年对人与几何学三度空间之间关系的思考超越了时代,同时也是对赖特“建筑是怠倦身躯与疲惫灵魂的恩人”这一理念的成功印证。

三、博物馆人对建筑空间的利用

1.借助建筑特色宣传博物馆

当观众将胶囊电梯、展楼内的光影乃至对动线的感受,通过镜头与文字在网络上呈现并传播时,无形中提升了深圳博物馆的知名度。观众将博物馆建筑空间融入自身情感与想象,也促使博物馆工作者思考如何利用建筑的空间特色吸引更多观众,从而进一步提升深圳博物馆的影响力。

借助网络上已形成的“时光胶囊电梯”IP,深圳博物馆于2021年10月发布了名为《遇见》的系列宣传片,向公众推广重新开放后的同心路馆。片中以胶囊电梯作为画面转场(图10),男女主角在展楼中与汉、唐、宋、明四个朝代的“人物”相遇,在感受中国古典文化之美的同时,“遇见”另一个时空的自己,旨在让忙碌于大都市的人们能在深圳博物馆中获得片刻放松。该系列片取得了良好的社会反响,引发了观众对过去与未来、博物馆与精神家园等话题的探讨,也吸引了更多公众了解并走进深圳博物馆。

图10 以胶囊电梯作为画面转场

2.利用建筑空间开展公众活动

除了网红胶囊电梯这一视觉亮点,还有观众注意到了同心路馆展楼的听觉特性。2021年和2022年中秋节,深圳博物馆与深圳市某室内合唱团合作发布了两则视频,视频中合唱团成员以展楼的观光电梯为背景,分别演唱了《月亮河》和《月光光》。这项活动的起因是该合唱团负责人发现同心路馆展楼非常适合室内合唱,声波回响效果较好,所形成的混响效果接近于室内音乐厅。展楼内的硬质装修材料以及展厅、公共走廊等小空间,进一步提升了混响效果,某种程度上甚至不逊于专业音乐厅。

两则合唱视频取得了良好的传播效果,为深圳博物馆的建筑使用提供了更多可能。2023年3月,深圳博物馆举办首场“深博之夜”活动,演奏了六首古琴曲目,现场观众首次在同心路馆展楼获得视觉与听觉的双重体验。此后,博物馆又举办了多场古琴演奏会,并开始筹备更大型的展演活动。2024年4月26日,“藩屏天下:湖北明代宗藩文物特展”(以下简称“藩屏天下展”)在同心路馆展楼开幕,开幕式上呈现了古琴演奏、明代复原服饰走秀、情景剧展演及联名文创首饰发布秀等环节,通过充分利用博物馆建筑空间,将展览、文创活动与产品有机整合,实现了“1+1+1>3”的聚合效应。

这些依托博物馆建筑开展的特色公众活动,拓展了深圳博物馆的社会服务功能,增强了与公众的互动,提升了社会影响力,加深了观众对同心路馆建筑的印象,并吸引更多人与博物馆建立情感连接。

3.根据空间和动线创新展陈模式

博物馆建筑空间对博物馆工作影响最大的方面是展览策划。同心路馆展厅面积小、数量多,往往需要多个展厅才能满足一个展览陈列上百件文物的需求,导致展览内容被分割在不同的独立空间中,影响了观众对展览主旨和叙事主线的理解,为展览策划带来挑战。然而,这也促使博物馆人重新思考展览的策划与叙事构建。2020年8月,在深圳博物馆金田路馆的“征程——从鱼到人的生命之旅”展览中,策展人员巧妙采用两条叙事线索分别与两个展场结合的方式,更便于观众对展览的理解。这一策展理念在同心路馆“藩屏天下”展的策划中得到了进一步发展和应用。

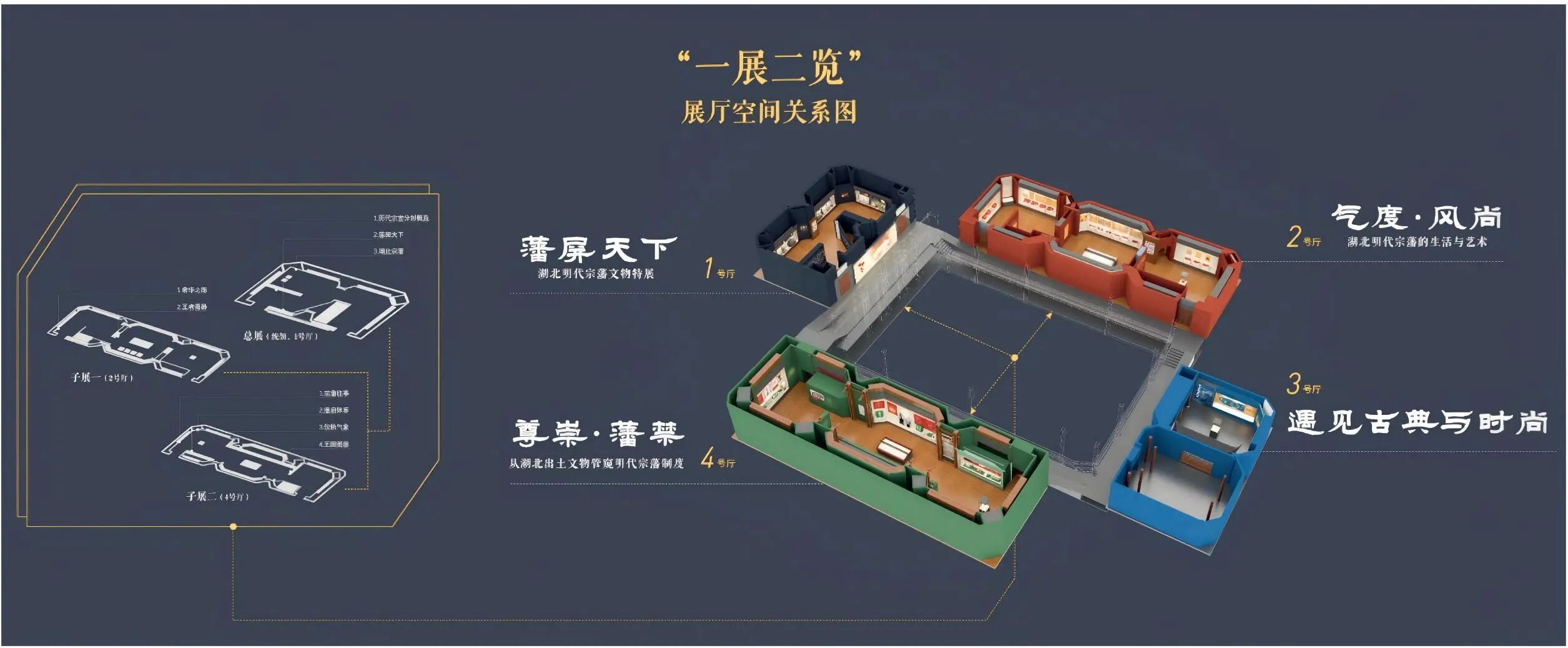

在综合考虑展品内涵与展厅布局的基础上,“藩屏天下”展借鉴了“征程”展的成功经验,创新采用“一展二览”的展陈模式(图11)。其中,1号厅作为总序厅,介绍历代分藩制度及明代湖北地区的七个藩系,起到开宗明义和铺垫后续内容的作用;2号厅作为第一个子展览,主题为“气度·风尚”,通过宗藩使用的金、银、玉、瓷等质地的精美饰品与器皿,系统展现明代宗藩对奢华享受的追求;4号厅作为第二个子展览,主题为“尊崇·藩禁”,以明藩的管理体系、礼仪制度及其与地方社会、文化的互动为主线,构建关于明代宗藩制度的知识体系;3号厅为公众体验区,利用明代文人书房场景,展示以深圳博物馆文物为设计元素并借鉴明代首饰风格的文创首饰,并开展明式服装穿戴与文创首饰佩戴的公众活动。该模式有效避免了展品类型多元的展览易出现的主题空泛、主线模糊、内容杂糅、展品与叙事脱节等问题。每个子展览聚焦于一个明确的主题,使内容叙事与展览主题、展品与叙事均形成强关联,实现了展览内容的有机统一。

“一展二览”模式的成功实践,得益于同心路馆的展厅布局:螺旋式自上而下、单线前进的参观动线,确保观众不会遗漏任何展厅,保持了“一展”的完整性;而主题与知识体系各自独立的“二览”分设于两个展厅,符合观众对一个展厅呈现一个展览的认知习惯,便于有效接收和理解展览内容。

图11 “藩屏天下”展“一展二览”展厅空间关系图

博物馆建筑的形态与格局会对策展和观展行为产生影响。对博物馆工作者而言,了解公众观展思维与行为模式的变化,合理利用建筑空间,调整策展理念以适应变化,既是当前面临的挑战,也是最大限度发挥博物馆空间特色的必然要求。

四、余论

随着时代变迁,公众对博物馆的关注也日益多元,从单纯欣赏文物,到评论展览与服务,再到关注建筑在内的博物馆各类要素。事实上,一些知名建筑师及其创作的经典博物馆建筑,在一定程度上提升了博物馆的知名度,甚至成为吸引观众前往参观的理由之一,为博物馆带来可观的流量。随着对博物馆建筑认知的不断深化,已有学者将研究重点从建筑群的设计与美学,转向将博物馆空间视为人们学习、社交或休息的场所,并将其视为一种适应性空间媒介,认为其反映了决定其形式与发展的文化条件。

在博物馆建筑空间中,所蕴含的复杂思想不仅包括建筑师的设计理念,也融入了观众的情感与体验,以及博物馆人对如何利用建筑及其空间的再思考。观众将博物馆建筑空间融入自身思想与情感后产生的结果,可被博物馆人借鉴并因势利导;博物馆人受此启发,在宣传、公众活动和展览策划等工作中进行思考与实践,最大限度地发挥博物馆建筑空间的特色,进而营造出一个能为公众提供情感价值的人文体验空间,引导更多人走进博物馆,感知历史文化和艺术审美。

从设计建造到实际使用,深圳博物馆同心路馆正是由于建筑师重视人与建筑的关系、强调对人的研究,才使建筑在数十年后仍能适应人们不断变化的需求;因时代变迁而产生的新审美、新思维与新需求,又能促使人们在利用建筑的过程中形成新的认知;而这种新认知若能反哺于建筑空间的使用,为建筑赋予新的时代特征,便可使建筑重新焕发活力。

“起初是人塑造建筑,随后建筑塑造人。”历史不断演进,人对建筑的理解和利用也在持续变化。不同专业与知识背景的人群对博物馆建筑的感受、认知及行为,可被博物馆人敏锐捕捉并善加利用,借助建筑的特色因素不断拓展博物馆的服务功能,满足公众在博物馆空间内进行多元人文体验的新需求,吸引更多人走进来、留下来,从而为博物馆的管理运营和持续发展提供启迪与思路。