以历史、文物、遗产为母题而策划的当代艺术展览

来源:

源流运动

作者:

王小溪

发布时间:

2025-08-29 10:25

“境象敦煌”

展览地点

敦煌当代美术馆

展览时间

2024年11月11日-2025年5月31日

展览章节

章节一:历史

章节二:自然

章节三:再现

章节四:心象

艺术家留驻敦煌项目个展:杨振中“鸣沙”

一.引言

敦煌,位于丝绸之路上的璀璨明珠,它的所指早已超出了历史遗迹,甚至超出了包罗万象的敦煌学,成为集历史、文献、艺术、社会、环境等内涵极其丰富的文化符号,被学术研究、艺术创作,乃至自媒体与文旅开发等不同群体或个体在不同语境下重新阐释。2002年,巫鸿提出“什么是敦煌艺术”这一命题,旨在跳出莫高窟壁画、雕塑与建筑所形成的传统古代美术与佛教艺术,与其所在时空的社会文化地理相联系,将“敦煌艺术”作为更多元的对象去理解。2024年“境象敦煌”作为敦煌当代美术馆的开馆大展,则以当代艺术表达来重新回应巫鸿先生的问题,通过当代艺术创作与历史文物的对话,借助雕塑、绘画、艺术装置、多媒体影像等不同艺术媒介,将敦煌艺术这一宏大命题分解为艺术家的个体表达,共同形成对“什么是敦煌艺术”这一问题的当代回响。

二.概况:敦煌文化的多维展现

受到巫鸿关于敦煌莫高窟空间研究的启发,展览为观众设置了“由远及近”“由外到内”的观展路线,共分为四个板块:从“历史”区域开始,观众进入莫高窟,到“自然”板块感受莫高窟更广阔的自然环境与时空变化,在“再现”区域与敦煌的遗迹与文物互动,最后到“心象”板块体会艺术家对敦煌文化的精神思考。

展览的第一部分“历史篇章”陈列了受敦煌的历史文献与图像资料启发而创作的现当代艺术作品,策展人特别选取了莫高窟营造与伯希和发现藏经洞两个在敦煌生命史上具有转折意义的时间切片,揭示敦煌艺术的历史脉络和其在当代艺术中的持续影响。

图|古菲《迹·痕》,古菲用地仗层这一石窟壁画的载体和亚克力这一现代材料重新抄写《莫高窟记》,背后展柜内陈列法国国家博物馆藏《莫高窟记》高清复制件。

图|谢晓泽《缺失:伯希和在藏经洞》《历史的琥珀》,前者重新想象了伯希和发现藏经洞的历史时刻,后者以藏经洞真实尺寸比例等比例制造了树脂模型,将文字分层浇筑于彩色的树脂之中,创造了文字沉浮、聚散的效果。

第二部分“自然”从最具典型性的“沙丘”出发,回顾了敦煌历史中的自然景观,并扩展到当下甘肃城市生活生产面貌,尝试表达敦煌不仅仅只具有历史的“光晕”,更是当地人所生活的,能闻到、摸到、看到的真实“地方”。

图|《鸣沙香山》,鲁雯复原的敦煌古方“敦煌音支香”与20吨来自于敦煌的沙土构成了场馆内令人瞩目的沙丘。沙丘斜面投影的是艺术家高世强创作的时长26分钟的活动影像,展示了甘肃敦煌乃至宁夏中卫一线的自然地貌、城市生活与文化遗产。沙丘的尽头是邵文欢以雅丹星空为主题的合成摄影作品《一万年》。

图|兰登·华尔纳《敦煌早期摄影》,策展人以由远及近的顺序排列这组照片,希望呈现1924年1月美国考察团一路走向莫高窟的景观变化。

展览的第三部分为“再现”。从空间布置来看,策展人搭建了双层展区,分隔的空间仿佛一个个“洞窟”,表面悬垂的黄色锁链则是模拟“崖面”,这首先就是对莫高窟外部物理形态的“再现”;策展人借助敦煌石窟中的“套窟”“背屏式窟”“组窟”“涅槃窟”等空间营造方式来布置展厅,则是对莫高窟内部空间结构的“再现”。就作品而言,第三部分陈列的艺术作品主要是艺术家对敦煌文化元素的提取与再创造,也展出了两件首批敦煌数字艺术作品,艺术家对于敦煌文化的“再现”逐渐跳脱出物质外形的“复现”,进入另一个光怪陆离的想象世界。

图|黄色锁链模拟分隔的崖面和洞窟

图|胡军军《香云纱的涅槃》,背后是其创作的两幅涅槃图。

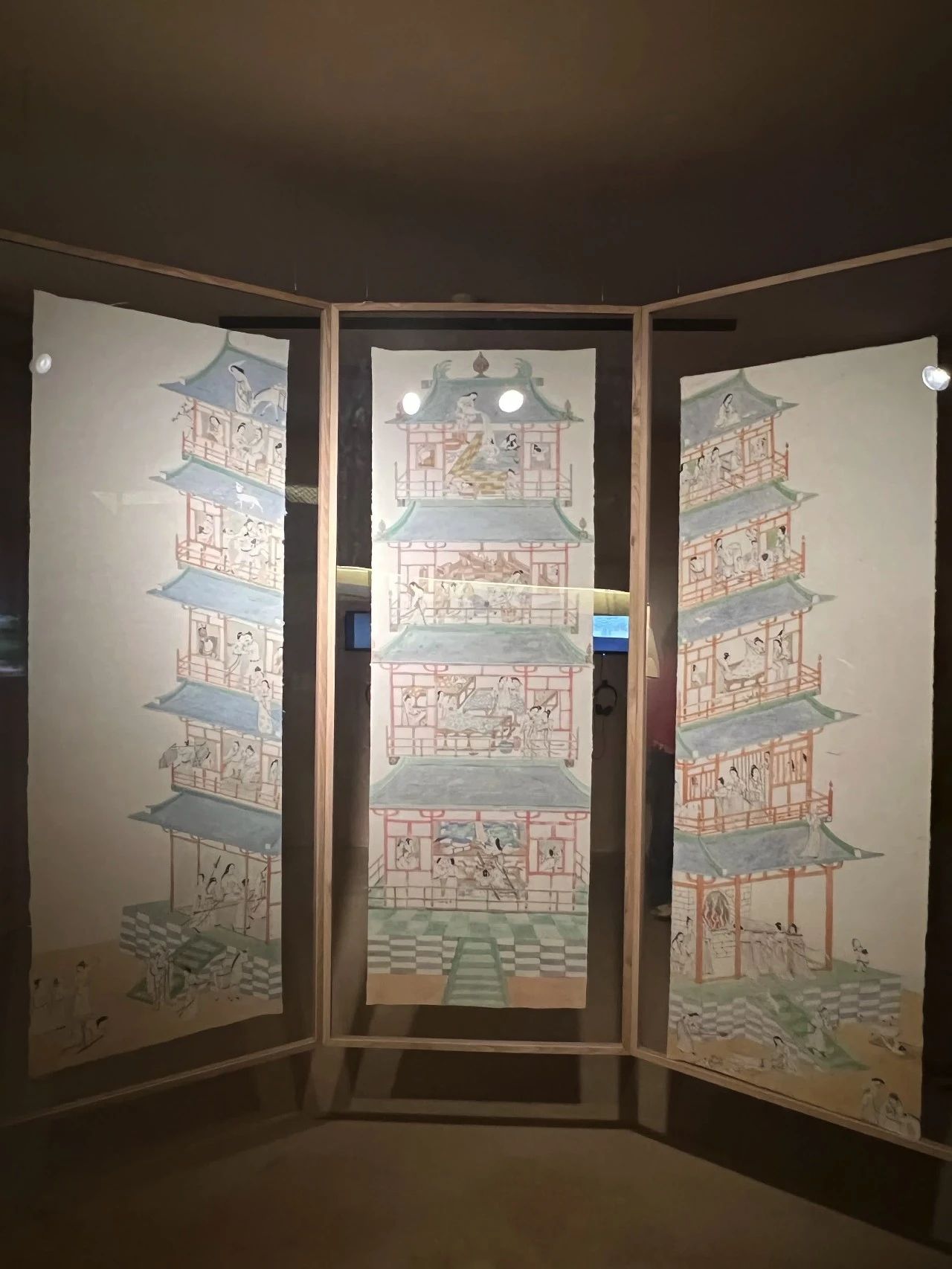

图|彭薇《我们都需要故事》,以敦煌建筑作为“剧场”,作品与空间形成交互叙事,塔的每一层都是一个独立的故事,讲述人的生老病死,爱恨离愁。

展览的最后一个部分为“心象”。策展人介绍本部分 “指向这些艺术家对精神世界的思考与关照”,而从笔者参观感受来看,与第三部分的“再现”的差异不大,都属于现当代艺术家对敦煌物质元素和艺术元素的转译再创作,可以作为整体品鉴。

图|倪有鱼《浮屠》,将承载佛像的木质莲花底座作为形式主体,堆砌精神之塔,构建了另一种形而上的抽象表达,与之相对的展品是北凉石塔(复制)和谢晓泽《宇宙模型》,在同一视觉范围内,以“塔”为主题的艺术装置、历史文物、数字作品并存。

三.手法:流动的时空

作为在当代美术馆中以古代艺术为主题的展览,“境象敦煌”尝试在传统艺术与当代艺术中建立联系——它既运用当代艺术的创作手法来“转译”古代敦煌艺术,又试图从多角度阐释敦煌的当代价值,所谓“当代”二字,不仅是指当代艺术,更意指当代视角。正如策展人所说“境象敦煌既非纯粹历史文物展览,也非纯粹当代艺术展览,而是一次境生象外的实验,通过文物、古籍和当代创作的并置与对话,形成关联,从而生成新的境与象。”

对历史文物与遗迹的解构并不是当代艺术或者艺术展览主流的创作对象,但随着近年的文化遗产热,越来越多的当代艺术家通过创作与历史文化遗产相关的作品,探讨当代艺术与时间、空间和文化记忆之间的复杂关系,也有越来越多的展览将历史文物与当代艺术并置展示,如2019年苏州博物馆“画屏:传统与未来”,2022年故宫博物馆“照见天地心——中国书房的意与象”等。那么一个核心问题也随之浮现:在以传统文化为主题的艺术展览中,过去与当下的对话与关联是如何形成的?“境象敦煌”用它的“实验”给予回应。与上面提到的两个展览不同,“境象敦煌”并没有传统意义上“镇馆之宝”的高等级文物,对当代艺术不甚了解的观众而言,也缺少如雷贯耳的“艺术大家”的高净值作品,“境象敦煌”更接近策展人与艺术家一起创造的关于敦煌的大型艺术装置,观众并不为“寻宝”而来,反而能够更轻松地徜徉于作品之中,通过时间锚点与具身体验,展览构造了流动的时空,观众在其中完成过去与当下的闭环链接,生成对于敦煌的新的“境象”。

(一)运用“对照”手法建立时空锚点。在展览中,观众对于周遭世界的观察是被精心组织和构建起来的,通过动线设置与物品摆放,策展人定义着展览应该被观看的方式,并邀请观众以同样的方式去观看。在“境象敦煌”中,“观看”最鲜明的特点就是“对照”,“对照”不仅存在于时间,也存在于空间。从时间角度而言,表现同一主题的古代文物与现代作品并置是典型手法,比如杨振中创作的影像《鸣沙》将敦煌鸣沙山旅拍中的游客所扮演的“飞天”与敦煌壁画中的“飞天”并排,鲜活的当代图景与传统历史底蕴相互映照。古今并置的展览手法使观众能够迅速定位当代,从而与历史产生明确的距离,拉长时空的纵深,形成了立体的时空感知,观众自然地带入当代人的身份(比如有的观众本身就是鸣沙山中摆出“飞天”姿势的游客),对历史和过去进行远观,更加清晰的感受到历史与当代的关联,产生思维上的互动。而在历史陈列展中,“过去”成为了时间概念上的“平面”,观众难以在展览中找到自己在时间流上的立足点。

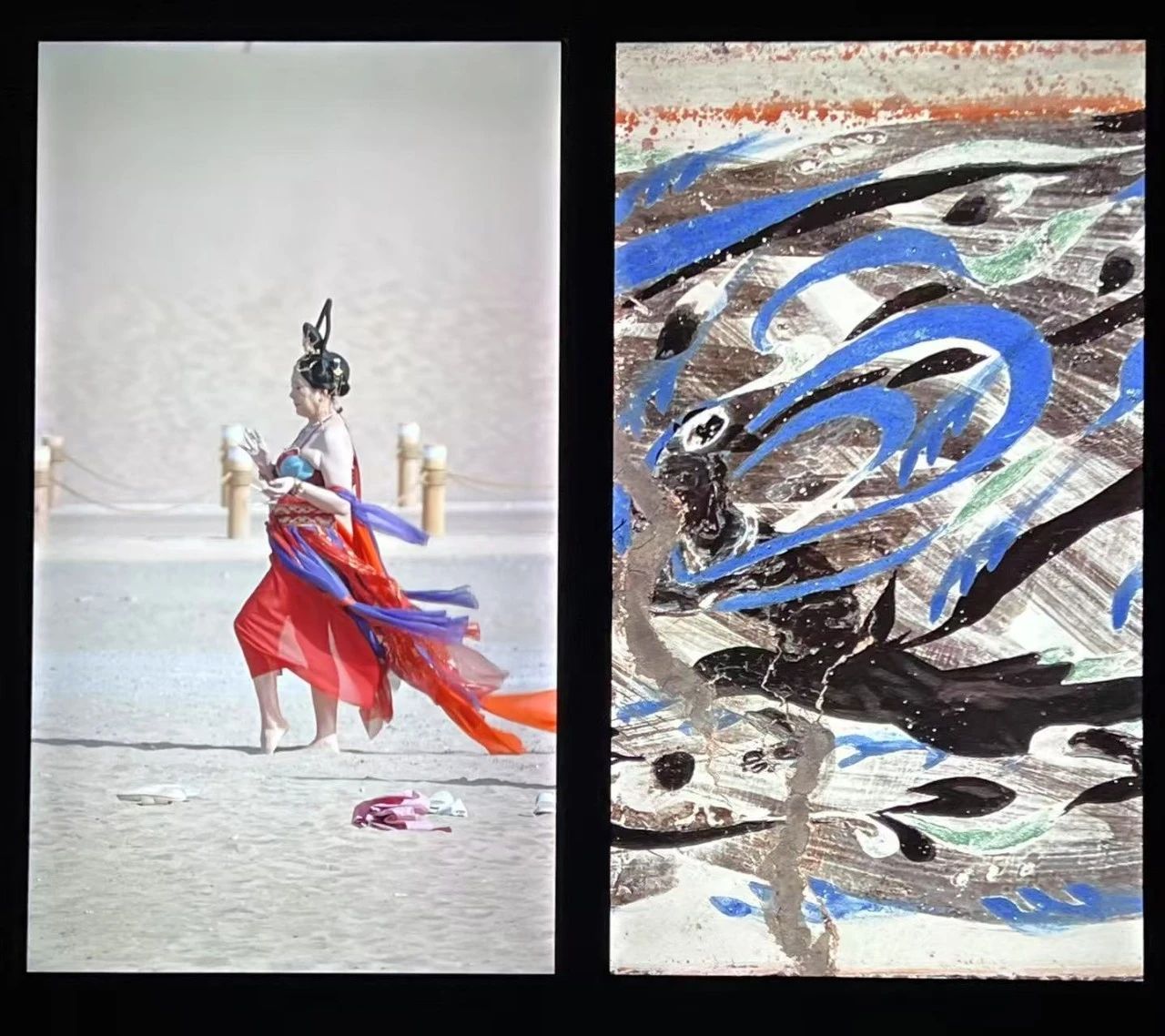

图|杨振中《鸣沙》,双通道录像作品,左侧为艺术家纪实拍摄敦煌沙漠中的游客旅拍,右侧为敦煌壁画中的图像,二者在节奏、内容相互呼应,竖屏意指进入手机短视频的视觉时代。

从空间角度来说,沙丘两端对应放置着同样以雅丹地貌为原型的两幅艺术作品,邵文欢摄影作品《一万年》与丁乙丙烯木刻作品《十示2018-2》,二者一为黑白,一为五彩,隔山相望,产生极富张力的视觉场域。相似的空间表达在“石窟”二层中复现,以香云纱涅槃像为中心点,张洹描绘神山两面的《冈仁波齐》对称悬挂,“沙丘”和“涅槃像”构成了视觉锚点,观众立足锚点,视线向两侧延伸,对敦煌的空间感知也随之延伸至山脉、星空,乃至更加遥远辽阔的宇宙。

(二)多感官调动营造具身体验。如果说对照手法的使用仍是将观众作为“他者”从外部去观看敦煌的时间与空间,属于黑格尔式的以对象为中心的“静观式”审美,那么从多感知角度为观众营造具身体验,则是借助当代跨媒介艺术对多感官乃至心智的调动,让观众化身曾经生活在敦煌的生命个体,去体会敦煌内部的环境、时间与故事。环境认知学家J·道格拉斯·波蒂厄斯提出“嗅觉、听觉、味觉、触觉以及视觉的感官世界,都与我们内在心智的景观紧密结合在一起”,境象敦煌从多感官角度出发,不仅仅局限于纯粹的视觉审美,而是营造了复杂的,需要多感官调动的“全景域”艺术:展厅中“鸣沙香山”散发的敦煌古方香气使展览萦绕在如梦似幻的嗅觉体验中;黄色金属锁链模拟“崖面”,冰冷的触感与碰撞在一起叮叮当当的声响将观众带回千百年沙漠的苍凉;杨振中的作品《鸣沙》,在鸣沙山上采集的风声作为背景音呼呼作响……当代艺术重在发生,注重的是当下在场性和正在进行时的历史,多感知维度的营造无疑加深了观众对于“观展”这一行为的瞬间体验,也为艺术作品创造了沉浸式的欣赏氛围。

材质的创新运用是当代艺术的一大特点,在“境象敦煌”中,艺术家尝试运用多种材质来表达敦煌作为历史遗迹的物质性与作为宗教艺术的精神性:胡军军用香云纱手工拼贴涅槃像,仿佛民间的“百衲衣”,香云纱柔软的质感赋予涅槃像更多悲悯与平和;香灰本身就是极具精神性的材料,张洹借此刻画神山冈仁波齐,充满肌理感的画面为观众带来触觉体验。

图|张洹《冈仁波齐》(局部),采用上海静安寺香灰作为材料。

(三)跨媒介方式呈现时空复合。首先,展览借助艺术装置、录像、摄影等多种艺术媒介,展现了敦煌莫高窟的自然空间、整体空间和内部空间,不仅回应了巫鸿先生提出的敦煌艺术不仅是“莫高窟壁画、雕塑与建筑所形成的传统古代美术与佛教艺术”更是“一个更广大的社会地理空间”,也与ICOMOS《文化遗产阐释与展示宪章》中“周边景观、自然环境和地理背景都是遗产地历史文化价值的必要组成部分”的理念相吻合。得益于策展人的建筑学背景,“境象敦煌”对于空间的展示无疑是展览的一大亮点,以艺术装置形式展示了当下敦煌学中对“崖面”“窟型”等学术问题的研究成果,弥补了过往敦煌主题展中对石窟本体的过度凸显和对依存环境的忽视。

时间与空间的交汇是中国艺术的共同特征,正如章启群所言,所谓画中有诗,就是在画面的空间里引入时间的感觉,同样,诗中有画则是在诗歌流动的时间中展示了一个具有空间感的画面。展览承接了这一传统美学理念,与当代的跨媒介融合,更加生动地复现了“诗中有画”“画中有诗”的艺术体验,同时具象化阐释了敦煌的时空观和宇宙观,以周真如、陈芷豪为展览创作的跨媒介作品《一川星悬》与谢晓泽创作的数字作品《宇宙模型》为代表。

图|周真如、陈芷豪《一川星悬》,基于水彩渲染和投影技术重现了莫高窟“腊八遍窟燃灯”仪式,作品总时长约三分钟,投影出的日光从南到北,逐渐照亮每一处洞窟,随后月亮升起,由亏到盈,由盈到亏,洞窟轮流被点亮。日光流转,是为一天,月亮盈亏,是为一月,腊八点灯,是为一年,随着作品的多重时间性,观众的目光遍历莫高窟全景,时间与空间在视觉中相互流动,形成了复杂的具身性感知。(图片来源于敦煌当代美术馆公众号)

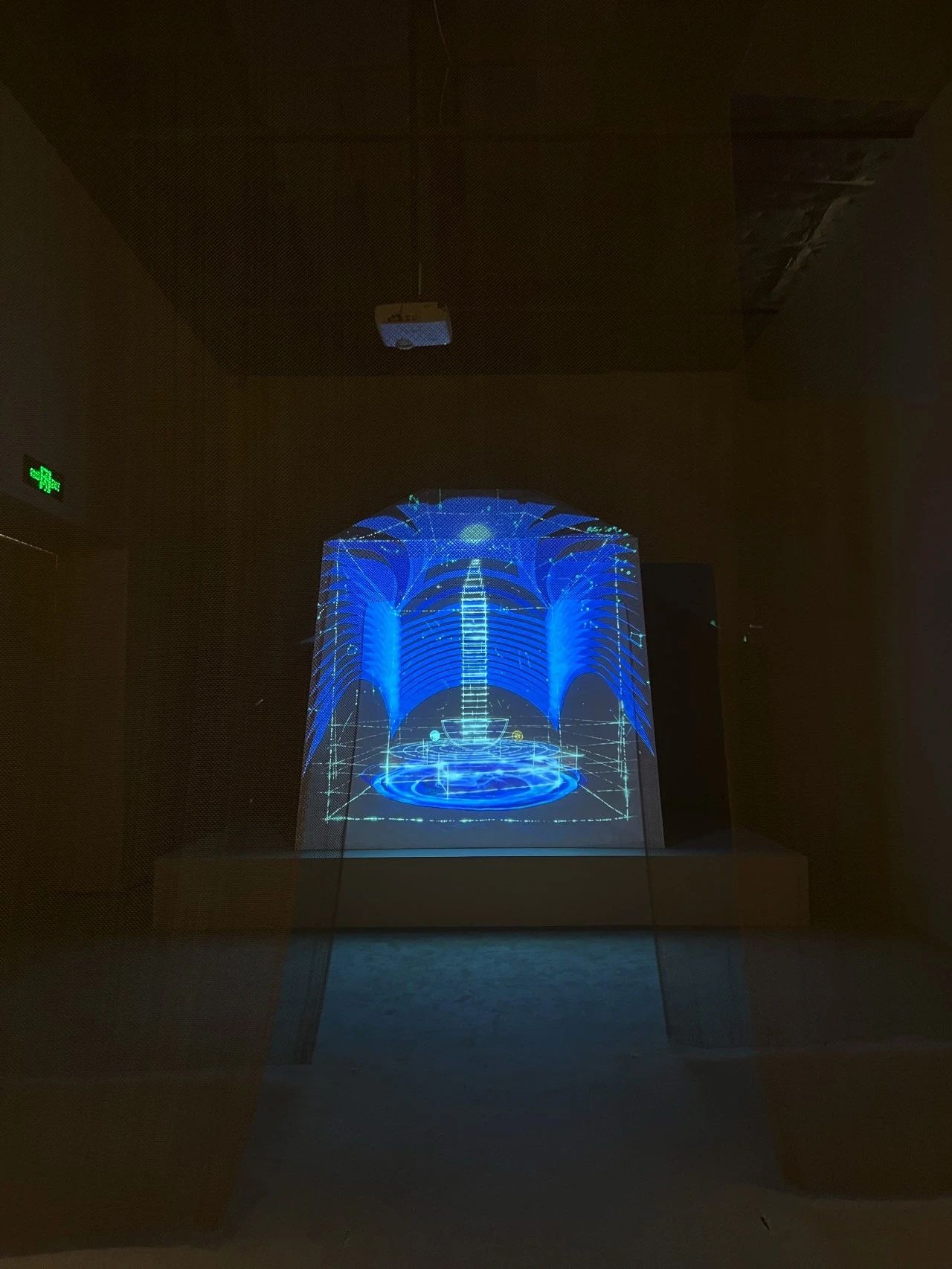

图|谢晓泽《宇宙模型》,在展厅内1:1复制了敦煌藏经洞的真实空间,并用立体数码投影技术构建了根据藏经洞出土的唐代《三界九地之图》《全天星图》创作的“宇宙模型”,观众可围绕参观。

四.淡化叙事:在崇高中制造奇幻

目前在敦煌之外以敦煌为主题的展览可以分为两类,一类以复刻石窟与相关文物为主体,以北京民生现代美术馆“驼铃声响:丝绸之路艺术大展”为代表,属于历史陈列展;另一类以与敦煌有关的艺术作品为主体,可算作当代艺术展。虽然策展人强调境象敦煌既非纯粹历史文物展览,也非当代艺术展览,但从展品类型和策展手法上来看,境象敦煌仍更接近于当代艺术展。除“境象敦煌”之外,当下同时在展的敦煌当代艺术展还有谢晓泽在清华艺博的新作展“历史的琥珀-敦煌藏经洞再想象”和北京南池子美术馆的“诸相非相”敦煌经变当代艺术展。艺术家个展相对特殊,这里暂且不多加以讨论,而“境象敦煌”与“诸相非相”则在展陈手法上存在共同的特征,就是淡化叙事与营造意象。“境象敦煌”并不期待在展陈空间内讲好一个完整的故事,去告诉观众敦煌是什么,而是给观众提供不同的切口和空间,去想象何为敦煌,“境象敦煌”的叙事并不是在场内的,而是在场外。这与历史陈列展强调知识性、叙事体,进化论的历史观有明显区别,也体现了美术馆场域和博物馆场域在解读历史上不同的立场和手法。需要指出的是,当代艺术展淡化叙事并不是指放弃叙事,而是相较于历史陈列展存在条线清楚的发展脉络,当代艺术展更侧重突出艺术品本身和艺术品组合之间的叙事关系。

在淡化叙事的前提下,当代艺术展如何激发观众与历史之间的情感共鸣?就“境象敦煌”与“诸相非相”而言,联通二者之间的桥梁在于营造基于历史的奇幻意象。宗白华提出常人(没有受过艺术教育与理论,却也没有文艺上任何主义和学说的成见的普通人)欣赏文艺的形式是“真实的摹写”与“生命的表现”,而着重点又在于“真实”,在“生命”,并不在摹写与表现,常人的艺术心理是矛盾的,既要求现实,但同时也要求“奇迹”与“幻象”。换言之,当代艺术展向观众传达历史的“真实”与“生命”,其底色是基于历史创作的写实故事,但当代手法的转化使古代艺术之美更具感官冲击性与奇幻性,形成了歌德所说的“平凡的要和那些不可能的很美丽地交织着”,在“境象敦煌”中,历史的崇高和当代的奇幻交织出现,从而获得观众对历史活泼的、丰富的体验。

五.结语

在敦煌艺术绵延千年的文化长河中,“境象敦煌"犹如一艘以当代艺术为桨的奇幻漂流船,带领观者穿梭于历史记忆与未来想象交织的秘境。这场展览最动人的特质,正在于其成功构建了流动的时空剧场——当杨振中镜头下的游客飞天与壁画伎乐在鸣沙山巅共舞,当谢晓泽的数字宇宙在藏经洞的物理边界外无限延展,敦煌艺术的基因密码在当代媒介的催化下,迸发出超越时空维度的生命力。

相较于传统历史陈列展对真实叙事的坚守,"境象敦煌"坦然接受了当代视角的局限性,转而以“不完全再现"的姿态,在历史真实与艺术想象之间开辟出广阔的对话空间,将敦煌从历史学、考古学框架中释放,转化为可感、可触、可嗅的感知系统,使得展览超越了简单的视觉叙事,成为观众身体经验与文化记忆的共振场域。"境象敦煌"为当代艺术介入文化遗产的实践提供了一种可能范式,它既不沉溺于文物崇拜的崇高叙事,也不陷入后现代解构的虚无陷阱,它承认文明传承的动态本质,以"生成性"的开放姿态,将敦煌文化的基因链拆解为可重组的美学元件。正如展厅中分层浇筑的《历史的琥珀》,文字在彩色树脂中的沉浮聚散,恰似文化记忆在时间长河中的漂流状态——某些碎片永久凝固,某些元素持续发酵,而更多的可能性仍在未知的时空中等待重组。

在“文物活起来”的时代需求下,博物馆早已走出了对文物的冷藏性保护,更多地以生动、鲜活的面貌向公众阐释历史之美。在此背景下,现当代艺术创作与博物馆语境的深度互渗尤具启示性:艺术家运用跨媒介叙事策略与当代材质语言,将文物承载的集体记忆转译为更具理解力的感知符号;文物与艺术品的同场并置,激发观众与历史之间的对话,使古老的文化遗产在不断再创造中获得动态的生命力。当代艺术的介入,并不是要求博物馆放缓对知识性、权威性的追寻,而是在讲好历史叙述的基础上,将目光更多地投向当下社会,更以艺术为切入点,激荡全人类所共通的审美感知。

参考文献

[1] 巫鸿:《空间的敦煌-走进莫高窟》,三联书店,2022年。

[2] 周真如、徐缓之:《境生象外——敦煌当代美术馆开馆展“境象敦煌”浅析》,《艺术工作》2025年第1期。

[3] 《境象敦煌》展览手册。

[4] 章启群:《重估宗白华——建构现代中国美学体系的一个范式》,《文学评论》2002年第4期。

[5] 宗白华:《艺境》,商务印书馆,2021年。