超越文本:博物馆跨文化阐释实践的关键环节

来源:

《博物院》

作者:

杨婉丽

发布时间:

2025-08-01 09:36

导读

在全球文明倡议的推动下,博物馆有责任且有能力在“推动中华文化更好走向世界” 中发挥积极作用。今天博物馆的对外文化传播,不应停留在“一味出击、不问成效”的阶段,而应追求在多元平等的文化互动中最大限度地优化传播效果。本文旨在探析跨文化阐释在博物馆中的应用场景,并尝试探讨如何通过有效的跨文化阐释,提升博物馆对外文化传播的实际效果。

一、博物馆阐释与跨文化阐释

博物馆阐释与跨文化阐释中的“阐释”,都对应英文“interpretation”一词,其基本含义有两个:一是解释或理解某个事件、信息、行为的方式;二是对戏剧、音乐作品等的表演、演绎、处理方式。换言之,不同人对于同一件事物可以产生出不同的理解,阐释的角度和方式可以有很多种。当博物馆面向本国观众时,考虑的是如何做好博物馆阐释工作;当博物馆面向外国观众时,考虑的是如何做好跨文化阐释工作。两种“阐释”本质上相同,只不过跨文化阐释要求博物馆人员认识到不同国家观众的文化差异,而在这个过程中,很可能需要转变原本国内适用的阐释习惯和方式。

(一)博物馆阐释

当观众对博物馆里某件展品产生好奇、产生疑问时,博物馆阐释的必要性便突显出来了。如何定义博物馆阐释?费门·提尔顿最先提出“阐释”的概念:“阐释所揭示的是藏于事实陈述之下更宏大的真相。”美国博物馆联盟教育专委会将“阐释”界定为“博物馆实现其使命和教育功能的媒介/活动”。具体来说,阐释是博物馆与观众沟通的动态过程;阐释是博物馆传递内容的方式;阐释媒介/活动包括但不限于展品、导览、网站、课程、学校项目、出版物和拓展服务。阐释的方式众多,不同类型文物有不同侧重点,选择时需综合考虑目标观众、文物属性、教育目标等因素。

(二)跨文化阐释

跨文化阐释是指使用一个民族的语言、符号、文化来解说另一个民族的语言、符号、文化,它要求阐释者暂时放弃自己的文化立场,设身处地考虑对方的文化处境、理论场域,用对方的语言或用对方听得懂的语言来阐述、解释自己的思想、理论与文化,从而达到不同文化之间沟通理解的目的。

在博物馆语境下,面向外国观众开展阐释工作时,都会有意或无意地发生跨文化阐释。如在介绍中国文物中的龙纹时,关于“龙”的英文表述,讲解人员有两种用词选择,其背后逻辑不同:一是直接用 “loong”,意在强调中西方龙的不同;二是用“dragon”“Chinese dragon”,用对方已知信息引入新概念,或可进一步补充中西方龙在形象、意象等方面的差异。此类面对面的即时沟通能产生更强的“迫切感”,更易促使讲解人员根据海外观众对特定内容的熟悉程度,使用类比、补充或者删减等跨文化阐释技巧。

二、博物馆跨文化阐释的实践探索

博物馆提升跨文化阐释能力的紧迫性日益凸显。一方面,在全球化的推动下,坐落于国际热门旅游目的地的博物馆,持续吸引着国际游客的目光。另一方面,随着国家综合实力的显著提升,“中国故事”在国际社会愈发受到关注,而博物馆则成为国际游客了解中国文化与发展的重要窗口。本文重点关注博物馆在展览、导览、网站、教育项目、出版物等博物馆主要阐释媒介/活动中,所做出的跨文化阐释实践探索。

(一)表现形式

1.举办赴外展览

展览可能是博物馆最先涉足跨文化阐释的业务。以故宫博物院为例,早在1935年就曾选送700余件文物参加伦敦中国艺术国际展览会,更是自2004年起与世界各国各大博物馆建立友好合作,持续举办赴外展览。展览主题的选择,尽可能基于两国人民共有的文化认知和情感关联。展览阐释的视角,更加贴近当地国家观众的文化背景、观展习惯。如2014年与加拿大皇家安大略博物馆共同举办的“紫垣撷珍——明清宫廷生活文物展”,在阐释内务府职能时,将叙事重点放在皇宫里的瓷器、紫禁城的修造、后宫的宠物管理、皇帝的起居生活等文物故事与内务府的关联性上。

2.翻译本土展览

在本土展览中加入外文翻译已是普遍做法,尤以英文为主,但多数仅翻译展览标题、单元标题、文物名称等,较少对整个展览做全文翻译。上海的博物馆在展览翻译方面脱颖而出,不仅能做“全文英译”,而且译文质量普遍很高,其中更有不少采用“跨文化阐释式”的翻译策略,即摆脱中文束缚后在英文语境下重新阐释内容。如在上海天文馆“征程”展厅中,有一个小节标题为“地球真是圆的”,若直译或许是“The Earth is Really Round”,而展板上呈现的英文是“The Earth is Spherical?Indeed!”,用词准确、富有情感、吸引观众,达到了与中文原文一致的表达效果。

3.提供多语种导览

多语种导览服务是国家一级博物馆的标配。博物馆接待的海外观众大致分为两类,一是普通赴华游客,二是受邀外宾,包括政府首脑等重要国宾。第一类海外观众通常不满足“说教式”讲解内容,更愿意与讲解人员深入互动交流,故而对讲解人员跨文化阐释能力的要求更高。除人工讲解,博物馆普遍提供多语种语音导览,但其文本多基于中文直译,质量主要取决于外包翻译公司,通常未考虑跨文化阐释。

4.建设多语种网站

多语种网站是服务多元观众群体的重要举措。根据《城市国际传播能力指数(2024)》报告,排名前五的城市分别是上海、北京、深圳、杭州、广州。对这五座城市中的国家一级博物馆进行统计,官网语言至少有中、英两种,最多的有中、英、法、西、俄、日六种。整体而言,博物馆外语网站的内容远少于中文网站,如在藏品栏目中基本只呈现明星文物的外文翻译。

5.拓展海外教育项目

教育项目也是博物馆进行跨文化阐释的重要素材。自2016年起,故宫博物院通过落户于马耳他、新加坡、澳大利亚等国的中国文化中心,将其自主研发的教育资源,以课程讲授、教学材料包、科普视频等方式输送到海外。在工作过程中,教育人员要依据当地观众特点,对现有中文教育资源进行梳理、筛选、转化及包装,因此该项目在跨文化阐释方面的自由度较高。

6.出版多语种图书

博物馆出版的多语种图书包括展览图录、学术专著和科普读物等。不同类型的图书所面向的读者群体存在差异,因此对跨文化阐释的程度要求也各不相同。相较而言,外文科普图书常因出版社的海外市场拓展需求而产生,更为关注海外市场的销售情况以及目标读者的文化特点,故而对图书内容的跨文化阐释要求更高。

(二)现状分析

1.实现途径

总结上述实践可知,博物馆跨文化阐释的实现途径分为人员和媒介。人员途径指观众通过博物馆人员直接提供的讲解、授课等阐释活动接收内容;媒介途径指观众通过博物馆人员策划设计的展览、网站、图书等阐释媒介接收内容。观众接收到的阐释内容又分为语言和非语言符号,即有些内容以语言符号传递,有些内容以图像、影像、实物等非语言符号传递(表1)。

表1 博物馆跨文化阐释实践的实现途径、具体项目及传播介质

2.核心问题

上述实践主要集中在大馆,侧面表明博物馆在跨文化阐释以及对外文化传播方面的影响力的确受制于馆方资源配置水平、人才队伍建设等客观条件,但其阐释水平与传播效果在更大程度上仍取决于馆方的主观理念。事实上,博物馆虽已开展诸多跨文化阐释实践,却未必真正融入跨文化阐释思路,多数情况是将工作流程压缩为文本翻译一个环节。长此以往,博物馆对外文化传播的真正潜力将难以激发。

三、博物馆跨文化阐释的关键环节

博物馆跨文化阐释的讨论,绝不能简化为文本翻译问题。博物馆作为内容生产者与文化传播者,可以充分利用实物资源优势,综合考虑语言及非语言符号的运用,不必对原有中文内容与形式亦步亦趋。博物馆跨文化阐释主要涉及以下三个关键环节。

(一)内容选择

其一,不同文化背景、立场的阐释者,对同一事物通常有不同的阐释角度和方式。如对于王圆箓这位存在一定争议的历史人物,中、西方学者的描述是有差别的:谢稚柳评价“王道士颇机诈,思借之以贸利,私载经卷一箱至酒泉”;余秋雨称其为“敦煌石窟的罪人”;大英博物馆中国馆馆长霍吉淑则描述“经过一番劝说,并出于资助石窟修复和保护的愿望,王道士把许多古代珍宝卖给了外国考古学家,包括斯坦因爵士,这使莫高窟建筑群受到了国际关注”。相较而言,中方描述多有情感投射,西方描述看似陈述事实但却有含糊其辞之嫌。在跨文化阐释中,中方和外方的视域必然存在差异,这也凸显了中国向世界发出自己声音的必要性。

其二,传播受众更易于接受与自己文化背景、所具知识相同或类似的信息。相比于“和”“仁”“天人合一”等中华文化特有的哲学思想,“忠诚”“奉献”“包容”等情感价值观更容易与海外观众产生共鸣,因为它们是东西方文化中共有的观念。换言之,并非所有内容都具备进行跨文化阐释的天然优势。如故宫博物院向海外中心输送教育项目时,欲从“太和殿上的小精灵”和“清代宫廷戏”两门课程中挑选,教育人员倾向选前者。前者是介绍紫禁城建筑脊兽——“动物”“神话”结合的产物,这在各国文化中都有对等物;而后者蕴含大量中国戏曲、古典文学等知识,距离普通海外观众的生活较远,倘若照搬国内执行方案,难以取得理想的传播效果。

(二)文本翻译

根据传播对象与目的,选择翻译策略。翻译本身就是一种跨文化阐释的特殊形式,不仅是语言的转换,也是文化的选择与“变异”。美国语言学家尤金·A·奈达提出功能对等理论,强调翻译不仅是语言之间的转换,更重要的是在语义、风格和文化等方面实现等效传达;应以读者为中心,尽量让译文在目标语文化中产生与原文在源语文化中相同或相似的效果。在博物馆的跨文化阐释实践中,阐释者更应注重文化层面的翻译,并始终明确文本是“为谁翻、给谁看、作何用”,否则就会变成传播效果不佳的自说自话。

以《了不起的故宫宝贝》为例,12个故事各配有一句核心价值宣传语,如“光明坦荡的你最美”“自信的你最闪耀”“无论身在何方,始终惦念归乡”。最初的翻译版本非常忠实中文原文,但既未充分传递故事内核,也未实现朗朗上口、深入人心的宣传效果。因此,主创团队从故事价值传递、语言风格、目标受众等方面综合考虑,调整为“You are best at being yourself”“Everyone is born for something”“The best journey takes you home”。

(三)使用非语言符号

博物馆的阐释内容很少仅靠纯语言输出,而是存在丰富的非语言符号。从某种角度看,非语言符号的存在对于博物馆人员来说是翻译减负,也是传播优势。在处理某些不易通过言语描述清楚的知识时,博物馆人员可以考虑如何加入非语言符号,帮助传播受众理解吸收。

1.“释义”图: 直观呈现内容,减轻阅读负担

展览要善用两种释义图:一种是使用反映历史信息的图片,对藏品的使用环境、场景进行辅助说明;另一种是专门绘制图表,解释复杂的概念或关系。图的出现,意味着展板文字量减少,对策展人来说是挑战,但对于翻译人员和国内外观众来说是极大的减负。

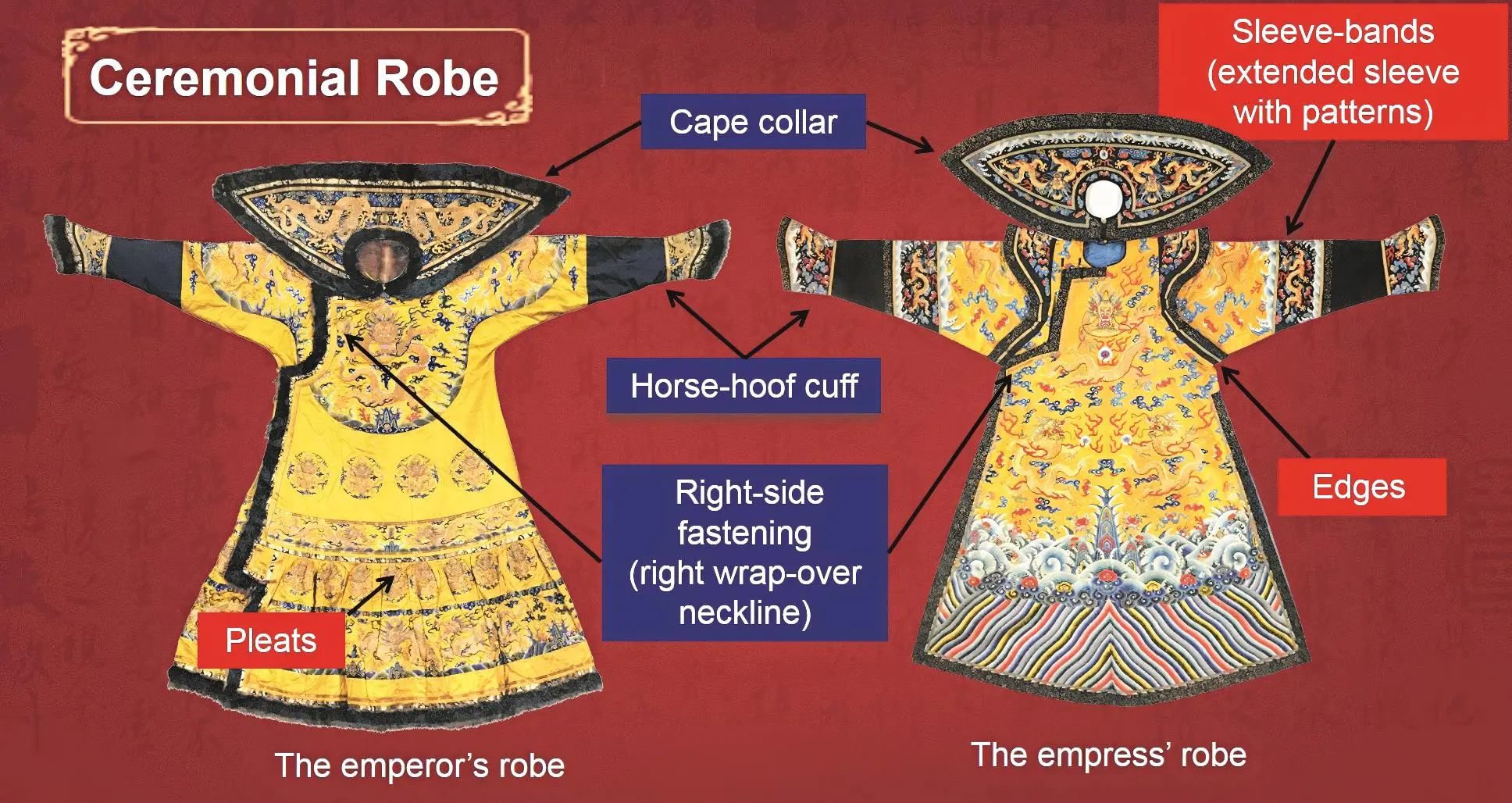

教育项目、科普图书等也可加入大量释义图,用于直观呈现知识、解释原理。故宫博物院向海外文化中心输送的“清代宫廷服饰”课程材料包,包括教案、课件、手工制作说明书等教辅材料。在对比皇帝、皇后朝袍时,教案仅以文字描述,“披领”“襞积”“花接袖”等术语易令人望文生畏;课件则以图文配合的方式呈现内容,将皇帝和皇后的朝袍并置(图1)以蓝色文字框显示二者相同点,以红色文字框显示不同点,对比结果一目了然。

图1 课件中“皇帝、皇后朝袍对比”的图释

2.影音: 快速传递信息,丰富感官体验

相比图文说明,声音、影像通常更能吸引观众的注意力,带来更丰富的感官体验。上海自然博物馆在展厅中设计了“树洞”,观众一靠近,就可以听到相应的昆虫、鸟、兽声;故宫博物院在“茶·世界——茶文化特展”中用视频呈现点茶全流程,给观众留下深刻记忆。这些出色的互动展项跨越语言障碍,即便没有过多文字说明,海外观众也能获得很好的学习体验。

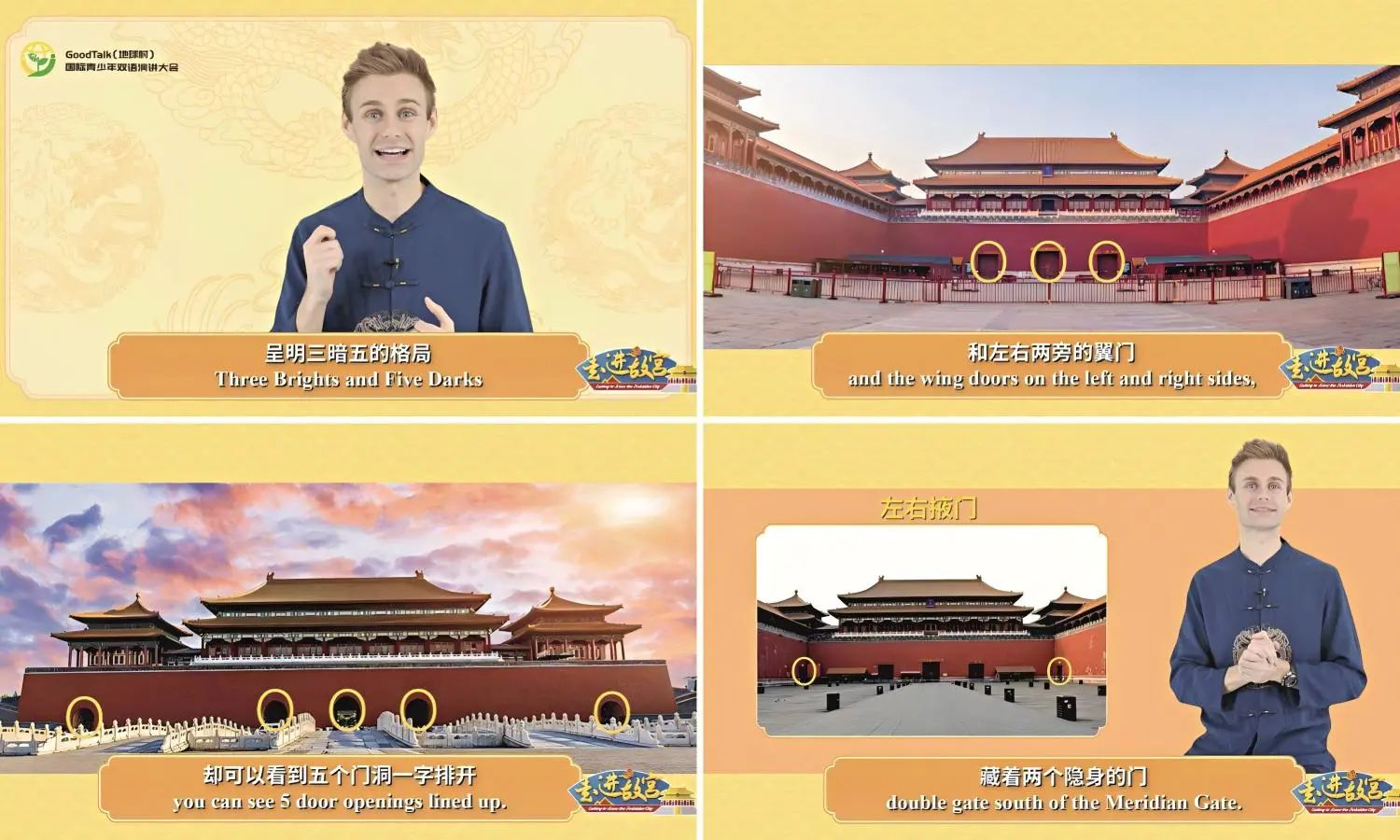

而将音、画、字融合起来阐释内容的科普视频,是非语言符号使用的优选。关于午门“明三暗五”的巧妙设计,文字描述是“正中开三门,两侧各有一座掖门,俗称‘明三暗五’”。单看文字,国内外观众都很难建构实际意义。在《走进故宫》GoodTalk中英双语演讲视频课程中,外籍教师用英语讲述这个知识点,同时配有双语字幕、午门场景,并以特效动画圈出何为“明三”、何为“暗五”(图2)一目了然,跨越文化壁垒,效果颇佳。

图2 《走进故宫》GoodTalk中英双语演讲“午门”视频课截图

3.实物: 打破语言壁垒,传递原始信息

在一定程度上,实物是可以超越语言符号的信息载体。落地于故宫博物院的国际博协培训中心培训班,自2014年起设置“藏品阅读”课程,旨在训练博物馆专业人员的文物研究与阐释能力。在课程中,学员自由结组观察藏品,从文物身上“读取”外观、材质、年代、产地、工艺、功能等信息,并与组员展开讨论、推测,记录下初步判断结论。而在这个阶段,完全不提供任何文字资料。排除语言要素后,中外学员在研究同样陌生的中国文物时,双方表现实际差异不大。这证明实物能让不同语言背景的人都可以从中获取一定的信息和意义,从而成为博物馆跨文化阐释的独特优势。

四、思考与展望

博物馆提升对外文化传播效果的关键在于做好跨文化阐释。表面上,跨文化阐释是语言转换问题,但真正的考验在于能否充分考虑海外观众的文化背景、学习方式等特点,并据此选择合适的阐释内容、角度与方式。换言之,跨文化阐释的关键在于超越文本。从已有实践来看,博物馆要做好跨文化阐释,可从以下四方面着力。

第一,重视阐释媒介,扩大传播范围。鉴于国内博物馆教育“供小于需”的现状,只靠人力输出,博物馆无法追赶上国内观众对高质量文化需求的增长速度,也就更无心、无力满足海外观众对于了解中国文化愈发强烈的好奇心。因此,应在传播范围更广泛、呈现方式更多元的阐释媒介上加大投入。

第二,探索工作模式,提高产出质量。实际执行层面,博物馆跨文化阐释可分为教育阐释和文本翻译两个步骤。教育阐释由博物馆人员完成;文本翻译多外包给翻译公司,再由博物馆人员终审译本。缺乏国际交往经验的博物馆人员,容易忽略海外观众的特点,保留中文语境下的阐释习惯。翻译人员时常不能准确理解原文,加上中方译者语言水平不一,导致译文质量普遍欠佳。较为理想的工作模式是:中文文本由具有跨文化阐释能力的博物馆人员编写,并创建与外部译员的有效沟通途径;译文由博物馆人员、外籍译员分别审校,前者把握内容准确性,后者确保译文符合其母语的表达习惯。

第三,拓展非语言符号,解锁更多阐释方式。即便在语言不通的情况下,不同文化背景的人们也会有共同的情感。这点尤为体现在艺术演出中,如故宫博物院儿童音乐剧演出《甪端》,虽然演员们全程使用中文表演,剧场里也没有提供英文字幕,但是通过肢体动作、舞台效果、服装道具、音乐烘托等多感官阐释元素,不懂中文的外国博物馆同行也能大致理解剧情走向,并且在高潮部分感动落泪。

第四,关注传播效益,提升跨文化阐释能力。当下博物馆跨文化阐释实践虽有不少成果,但馆方鲜少掌握传播效益的实际情况。以外语出版物为例,博物馆人员审核完最终成品后工作便结束,至于后续书卖得如何,似乎不太重要。这种现象与博物馆相对被动开展跨文化阐释及传播工作不无关系。若无媒体、出版社等第三方介入,博物馆缺少直接向海外市场输出文化项目的渠道和决心,也就不会从根本上重视后续传播效益,长此以往不利于提升博物馆人员的跨文化阐释能力。

中国文化如何走出去的问题,本质上是其如何成为世界文化的问题。不仅要客观认识并理解中外文化的差异性和特殊性,而且要找到中外文化的普遍性与统一性,并据此构建叙事角度和方式。在对外文化传播中,博物馆需充分发挥自身强项——独特的文物藏品提供丰富的叙事素材,懂观众的教育人员策划合适的阐释内容,多样化的阐释方式缓解单调的文字描述。借助有效的跨文化阐释,博物馆应能提升对外文化传播的实际效果。