考古遗址博物馆微信公众号传播力跃升的清博指数攻略

来源:

《博物院》2024年第6期

作者:

蒋缙、黄洋

发布时间:

2025-07-23 10:22

导 读

本研究采集56家考古遗址博物馆的账号数据以及7家考古遗址博物馆在2023年1月1日—2023年12月31日期间发布的1395条微信公众号推文相关数据为研究样本,采用SPSS回归分析对影响因素模型进行实证分析。研究结果表明,博物馆等级、推文频率、公众号类型、发布位置、发布时间、在看量、内容主题等7个因素对其传播力有显著的影响。因此,对考古遗址博物馆微信公众号的传播力提出相应提升策略,即应明确内容定位,扩大自身优势;增强互动,增加在看量;关注用户行为,优化发布策略;注重账户维护,打造完善生态。

一.引言

近些年来,博物馆通过新媒体矩阵与观众建立越来越深的联系,公众号逐渐成为博物馆宣传、教育的新阵地。相比较抖音、快手等娱乐性强的短视频APP,微信公众号产出的内容更具备严肃性,观众能够从微信公众号中获得信息性更强的内容。而且微信公众号普遍具有预约服务、数字展厅等功能,能够将用户的线上、线下行为结合起来。目前对博物馆微信公众号的研究甚丰,但缺乏对考古遗址博物馆的微信公众号的细致研究。

本文从账号、文章两个层次分别探讨不同因素对传播力的影响。对传播力的衡量,也根据研究对象的不同,分为微信传播力指数(WeChat Communication Index,简称WCI指数)、篇传播力公式,其公式中含有阅读数、在看数、点赞数三个指标。

二.研究假设

我国学者对微信公众号传播的影响因素进行了大量研究,结果表明,影响因素主要包括推文频率、公众号建设情况、内容主题、发布位置、发布时间、标题句式、在看量、人称代词等。本文以博物馆微信公众号的账号及其推文为研究样本,基于学者们针对公众号影响因素的探索,提出以下假设:

Q1: 账号主体等级对考古遗址博物馆微信公众号的传播力存在影响。

Q2: 账号推文频率对考古遗址博物馆微信公众号的传播力存在影响。

Q3: 账号的建设情况对考古遗址博物馆微信公众号的传播力存在影响。其中建设情况细分为页面建设、建设时长、公众号类型、自动回复。

Q4: 推文的内容主题对考古遗址博物馆微信公众号的传播力存在影响。

Q5: 推文的发布位置对考古遗址博物馆微信公众号的传播力存在影响。

Q6: 推文的发布时间对考古遗址博物馆微信公众 号的传播力存在影响。

Q7: 推文的标题句式对考古遗址博物馆微信公众号的传播力存在影响。

Q8: 推文的在看量对考古遗址博物馆微信公众号的传播力存在影响。

Q9: 推文的人称代词对考古遗址博物馆微信公众号的传播力存在影响。

三.账号的传播力研究

(一)自变量测定

从账号层次看,自变量分别为账号主体的等级、推文频率、账号的建设情况。

1. 博物馆等级

不同等级的博物馆,在影响力上存在比较明显的差别。理论上来说,主体的影响力越大,传播力会更理想。所以将博物馆等级纳入自变量中。根据数据情况,将无等级博物馆、国家三级博物馆、国家二级博物馆、国家一级博物馆分别对应编码1—4。

2. 推文频率

当今快节奏的生活下,适当的发文频率会提升用户对公众号的关注,从而影响公众号的传播力。有研究表明,公众号推送频率在一定程度上代表着用户对于信息的认可与接受程度。推文频率的测量采用整年推送的推文数除以总周数,以此计算出每周的平均推送频率。

3. 账号建设情况

(1)页面建设

导航栏是用户关注后最 先进入的页面,能够给用户提供一定的服务,例如:购票、博物馆地图等。那么导航栏的设计就需要能够满足公众号用户的需求,产生较好的受众效果。理论上,导航栏设计得越精美,传播力会越强。因此将导航栏设计纳入自变量,以其菜单一二级数量来测量。

(2)建设时长

微信公众号建设时间越长,其运营者对公众号的运营模式更加了解。理论上,建设时间越长,其传播力会越强。建设的时长以博物馆首次注册公众号的时间为准,如果没有首次注册时间,则以首条信息的推送时间计算。根据数据情况,分别将0.5—1年、1—2年、2—3年、3—4年、4年以上编码为1—5。

(3)公众号类型

微信公众号类型分为服务号和订阅号,两者有很大区别(表1)。根据数据情况,将订阅号与服务号分别对应编码1、2。

表1 服务号与订阅号的区别

(4)自动回复

微信公众号的自动回复功能也属于公众号建设情况的一部分。多数微信公众号都会设置自动回复功能,为观众提供便利。但多数的回复一般为简单的“欢迎关注”,部分公众号添加了个性化的内容,例如对博物馆的介绍等,少数考古遗址博物馆微信公众号开通了互动性的回复功能。因此将无问候语、简单问候语、个性化问候语和互动性问候语分别编码为1—4。

通过上述自变量测定方式,得到如表2的统计结果,56家博物馆的微信公众号中,等级主要集中在无等级博物馆和二级博物馆;建设时长多数在4年以上;公众号类型大部分为订阅号;自动回复功能多数为简单问候语。

表2 自变量分类编码及样本描述性统计结果(N=56)

(二)因变量测定

许剑颖等人研究指出,微信传播指数WCI是由清博指数团队开发,当前应用最广泛的微信传播力评判指标。WCI通过微信公众号推送文章的传播度、覆盖度、账号的成熟度和影响力来反映公众号的整体热度和发展趋势,能较为权威地反映微信公众号的整体传播力和影响力。本研究在针对账号的考察中,使用WCI作为因变量。

(三)样本选择与数据收集

以《中国考古遗址博物馆(全二册)》中列举的博物馆为基础,并结合在微信平台上以“考古遗址”“遗址博物馆”“考古”等关键词进行用户搜索,确定为官方账号的微信公众号作为研究对象。经过筛选,剔除未在微信平台上建立公众号的考古遗址博物馆,最终确定56家博物馆的微信公众号作为研究对象。

(四)数据分析

本研究采用线性回归对文章样本传播力的影响因素进行检验(表3)。全部自变量方差膨胀因素值均小于10,不存在共线性问题,即自变量之间不存在彼此相关的现象。

表3 考古遗址博物馆微信公众号账号传播力影响因素回归结果(N=56)

由表3可知,账号中的页面建设、建设时长并不会对传播力指数产生差异关系;而博物馆等级、推文频率、公众号类型、自动回复会对传播力指数产生显著性差异关系。从博物馆等级来看,国家一级博物馆对传播力有显著的正向影响。而国家二、三级博物馆并不产生任何影响。从推文频率来看,其对传播力有显著的正向影响。从公众号类型看,服务号对传播力的正向影响显著高于订阅号。从自动回复类型来看,简单问候语对传播力存在负向影响。

因此,假设Q1 、Q2及Q3中的公众号类型、自动回复成立。

四.推文的传播力研究

(一)自变量编码

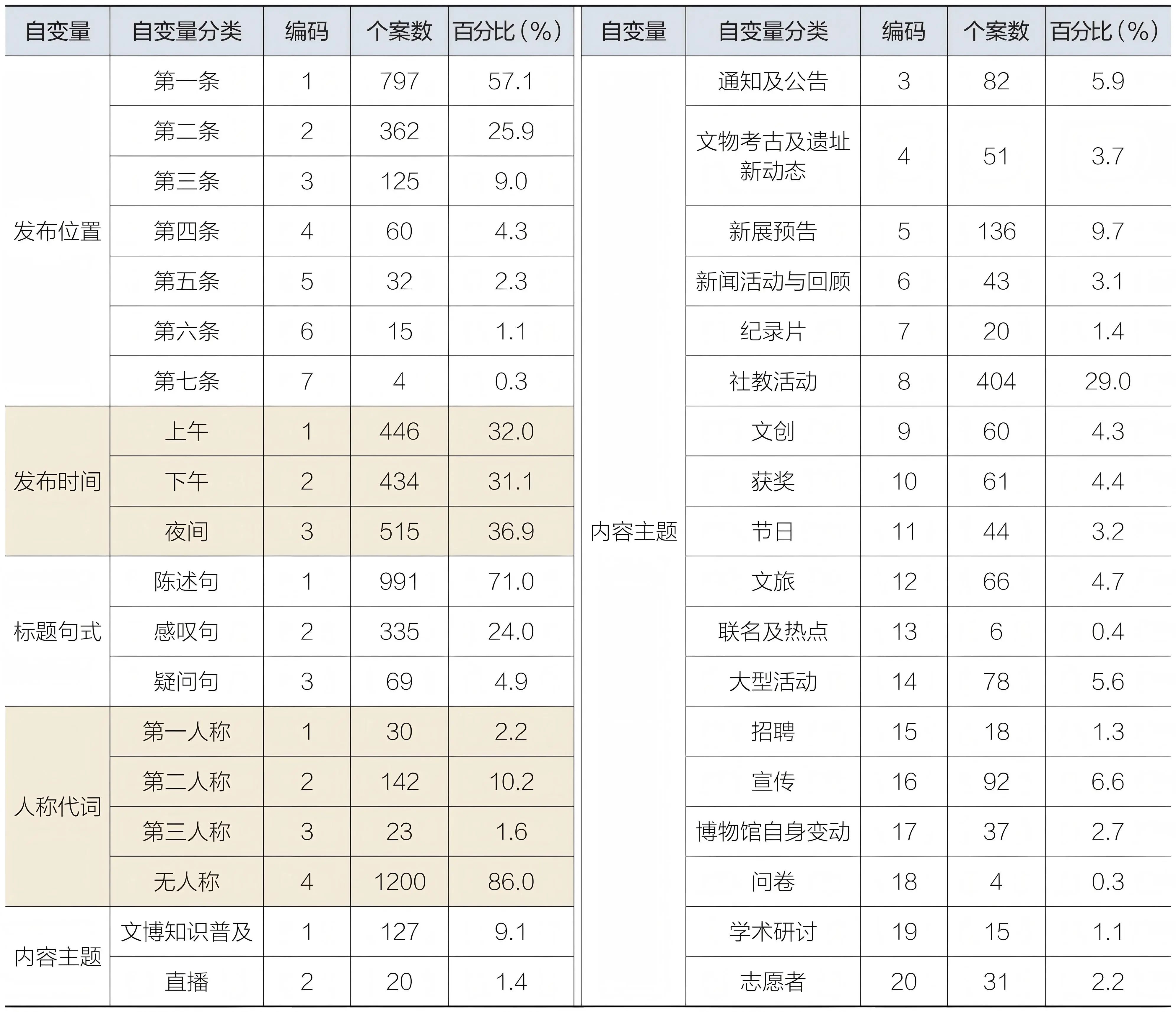

从推文层面看,自变量包含内容主题、发布位置、在看量、发布时间、标题句式、人称代词等6个影响因素。

1. 内容主题

用户对于推文内容存在一定的喜好。根据数据收集的情况,对内容主题进行了划分,内容详见表4,分别对应编码1—20。

表4 考古遗址博物馆推文内容主题表

2. 发布位置

当微信公众号一次性发布多篇文章时,第一条就会位于最显著的位置。顾婧等人对上海博物馆公众号的研究表明,头条在阅读量和转发量上具有绝对优势。根据数据收集情况,7家博物馆的一次性推文数最多为7条,所以根据其位置分别对应编码1—7。

3. 在看量

文章的点赞和收藏无法被用户的朋友圈看到,属于相对私密性行为。用户在看则更具公共属性和传播力,能够将不同读者联结起来,并且持续不断地吸纳新的读者,即在看功能具备增加推送内容曝光机会、扩大推送内容传播范围的更大能力。

4. 发布时间

朱亚辉对博物馆微信公众号的研究显示,每天的16时到18时能更好获得信息传播效果。本研究依此对一天的发文时间划分为上午(8—12点之前)、下午(12—18点之前)、夜间(18—24点之前),对应编码为1—3。

5. 标题句式

句式不同的标题代表着不同的语气和情境,也是用户接触整篇文章时最先获得的信息。贾文龙研究发现,微信公众号头条文章标题往往使用感叹句和疑问句较多,并且以这两种句式作为标题的文章其点赞数和阅读数远远高于以陈述句作为标题的文章。根据数据情况,将推文标题分为陈述句、感叹句和疑问句,分别对应编码1—3。当同时出现2种或3种句式时,采用第一句的句式编码。出现其他情况,如词语或短语标题时,编码为1。

6. 人称代词

人称代词的使用能够在一定程度上拉近读者与文章之间的距离,增强文章的亲和力,从而影响用户的阅读体验和情感共鸣。第一人称代词通常会使文本更具有真实性,通过对“我”的描写,来唤醒读者内心的感受与思考,增加读者对文本的真实感知与认可度。第二人称代词的使用有将表达重点向读者倾斜的效果,使文本内容更多地与读者产生联系,让读者感到亲切,提高读者的专注度和阅读兴趣。由此说明人称代词的应用可能会对微信公众号的传播力产生影响,因此将人称代词纳入自变量分析。根据数据收集,当标题有人称代词时,将第一、二、三人称分别编码为1—3,无人称代词编码为4。当出现多个人称代词,采用第一个人称代词编码。

由表5中自变量分类编码及样本描述性统计结果可见,7家博物馆微信公众号的1395条样本推文中,57.1%为头条推文;发布时间较为分散;71%推文的标题句式为陈述句;86%的推文无人称代词;内容主题主要集中在社教活动、新展预告及文博知识普及。

表5 自变量分类编码及样本描述性统计结果(N=1395)

(二)因变量测定

WCI的一级指标中包含有4个部分,分别为整体传播力、篇均传播力、头条传播力和峰值传播力。由于对推文的研究主要关注单篇推文的传播力和影响力,涉及的数据包括推文的阅读数(Xn)、在看数(Yn)和点赞数(Zn),因此借鉴其中有关篇均传播力公式中指标权重的划分和标准化方法的计算,得出推文因变量即篇均传播力(Cn)的计算公式为:Cn=0.851n(Xn+1)+0.091n(10Yn+1)+0.061n(10Zn+1)。

(三)样本选择与数据收集

本文采用WcplusPro爬虫软件获取博物馆相关文章内容及数据,选取2023年WCI指数排名前八的考古遗址博物馆作为研究对象,因其WCI值均高于485。而其余博物馆的WCI指数均低于480,与排名前八的博物馆存在较大差异,因此未纳入研究范围。这8家博物馆分别为三星堆博物馆、秦始皇帝陵博物院、南宋德寿宫遗址博物馆、良渚博物院、南越王博物院、金沙遗址博物馆、海昏侯国遗址博物馆、盘龙城遗址博物馆。其中海昏侯国遗址博物馆WCI值位列第7,但因其公众号内重复性推文过多,特此删去。本文收集7家博物馆于2023年1月1日一2023年12月31日共1395条文章数据。

(四)数据分析

与前文相同,本研究采用线性回归对文章样本传播力的影响因素进行检验。全部自变量方差膨胀因素值均小于10,不存在共线性问题。

表6 考古遗址博物馆微信公众号传播力影响因素回归结果(N=1395)

由表6可知,推文中的标题句式并不会对传播力指数产生差异关系;而发布位置、发布时间、人称代词、在看量、内容主题会对传播力指数产生显著性差异关系 。从发布位置来看,除头条以外,其他位置的文章全部呈现出显著的负向影响,说明只有头条文章对传播力有显著的正向影响。从在看量看,在看量对传播力有显著的正向影响。从发布时间来看,下午、晚上发布的推文的传播力显著高于上午,而晚上的推文相较于下午,其正向显著性更强。在内容主题方面,通知及公告类文章、文旅类文章、招聘类文章、大型活动类文章、文物考古及遗址新动态类文章、联名及热点类文章的传播力显著高于文博知识普及类,这表明受众对上述信息关注度较高。同时,社教活动类文章、新闻活动与回顾类文章的传播力显著低于文博知识普及类,这表明受众对这两类信息的关注度较低。

因此,假设Q4、Q5、Q6、Q8、Q9均成立。

五.研究结论与运营建议

上述研究结果表明,考古遗址博物馆微信公众号的工作人员应从内容、互动、发布策略、完善生态四个方面,进一步提升微信公众号的传播影响力,具体建议如下。

第一,明确内容定位,扩大自身优势。根据前文分析可知,通知及公告类推文、文旅类推文、招聘类推文、大型活动类推文、文物考古及遗址新动态类推文、联名及热点类推文的传播力显著较高。社教活动类推文、新闻活动与回顾类推文的传播力显著较低。考古遗址博物馆可以依托自身遗址和资源,持续生产考古、遗址题材以及文旅类题材的高质量内容,举办特色的大型活动,与影响力较高的品牌、事件进行合作联动,提升传播力,获得用户关注,提高用户黏性。

第二,增强互动,增加在看量。微信公众号不仅仅起到发布信息的作用,也能够实现博物馆和用户,以及用户与用户之间的交流。在看功能的存在,扩大了传播的范围。同时,还应充分重视考古遗址博物馆微信公众号与用户的互动,可以通过微信公众号的自动回复建立一些与观众的链接。

第三,关注用户行为,优化发布策略。根据前文分析得出,公众号的运营者应该把发文时间更集中于晚上或者下午的时间段。且应尽量将每次发布的推文数量控制在1条为宜。一次性过多的发文量会导致从第二条推文开始传播力减弱。推文频率低的公众号则可以适当增加推文频率。

第四,注重账户维护,打造完善生态。账号的传播力和影响力能为信息的传播带来显著的促进作用,因此,要注重账号的维护和发展,大力打造完善的考古遗址博物馆新媒体生态系统。从公众号类型结果来看,服务号的正向传播力显著高于订阅号。服务号更适合文旅融合时代背景下的考古遗址博物馆。

六.余论

本研究表明,博物馆工作者可以通过精心策划和设计内容、利用微信公众号的功能、关注用户作息和行为规律、注重账号的持续发展等四方面的不断尝试和创新,进一步提升账号和推文的传播力,全面提升考古遗址博物馆微信公众号的传播和服务能力,逐步形成一个具有影响力和价值的考古遗址新媒体生态系统,为公众提供更深入、丰富的文化体验。

但本研究存在着一定的局限性,首先在于仅聚焦于考古遗址博物馆,未涉及其他类型的博物馆,因此在结论上可能存在一定的偏差。其次,尽管WCI指数涵盖多个维度,能够在一定程度上反映博物馆微信传播力的情况,但仍未能全面囊括所有可能影响传播力的因素。因此,未来的研究可以通过扩大研究范围,纳入更多类型的博物馆进行分析,并进一步丰富和扩展衡量维度。

总之,时代在快速发展,公众对于博物馆的需求也在不断增强,促使着博物馆工作者应以多种策略来经营考古遗址博物馆的微信公众号。要充分发挥微信公众号的优势,利用好考古遗址博物馆自身优势和各种考古、遗址等资源,做好博物馆的教育、宣传工作,讲好中国考古故事,传播好中国文化。