你知道中国国家博物馆的0001号文物是什么吗?

来源:

博展联盟

作者:

发布时间:

2025-07-21 10:44

锈迹中的信仰丰碑

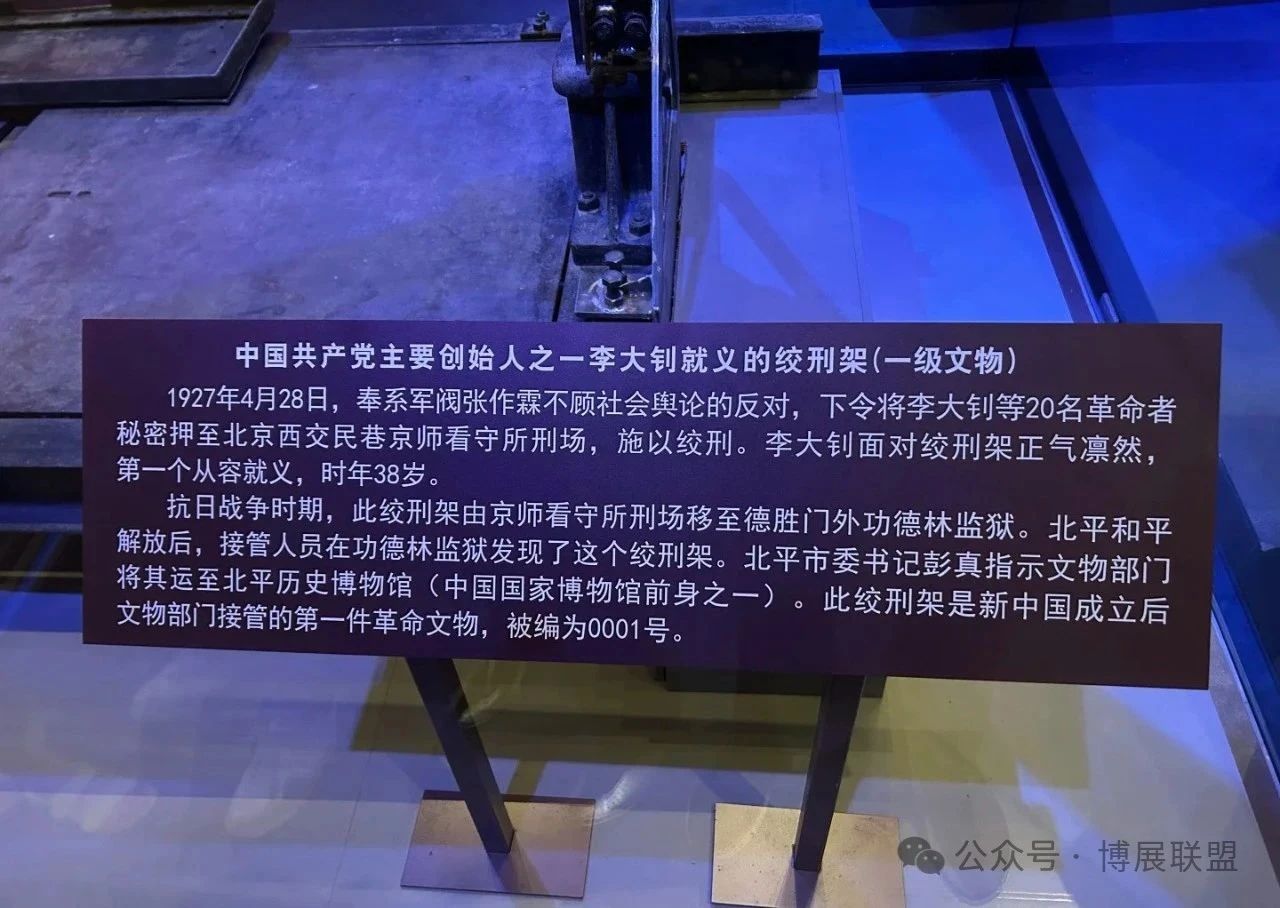

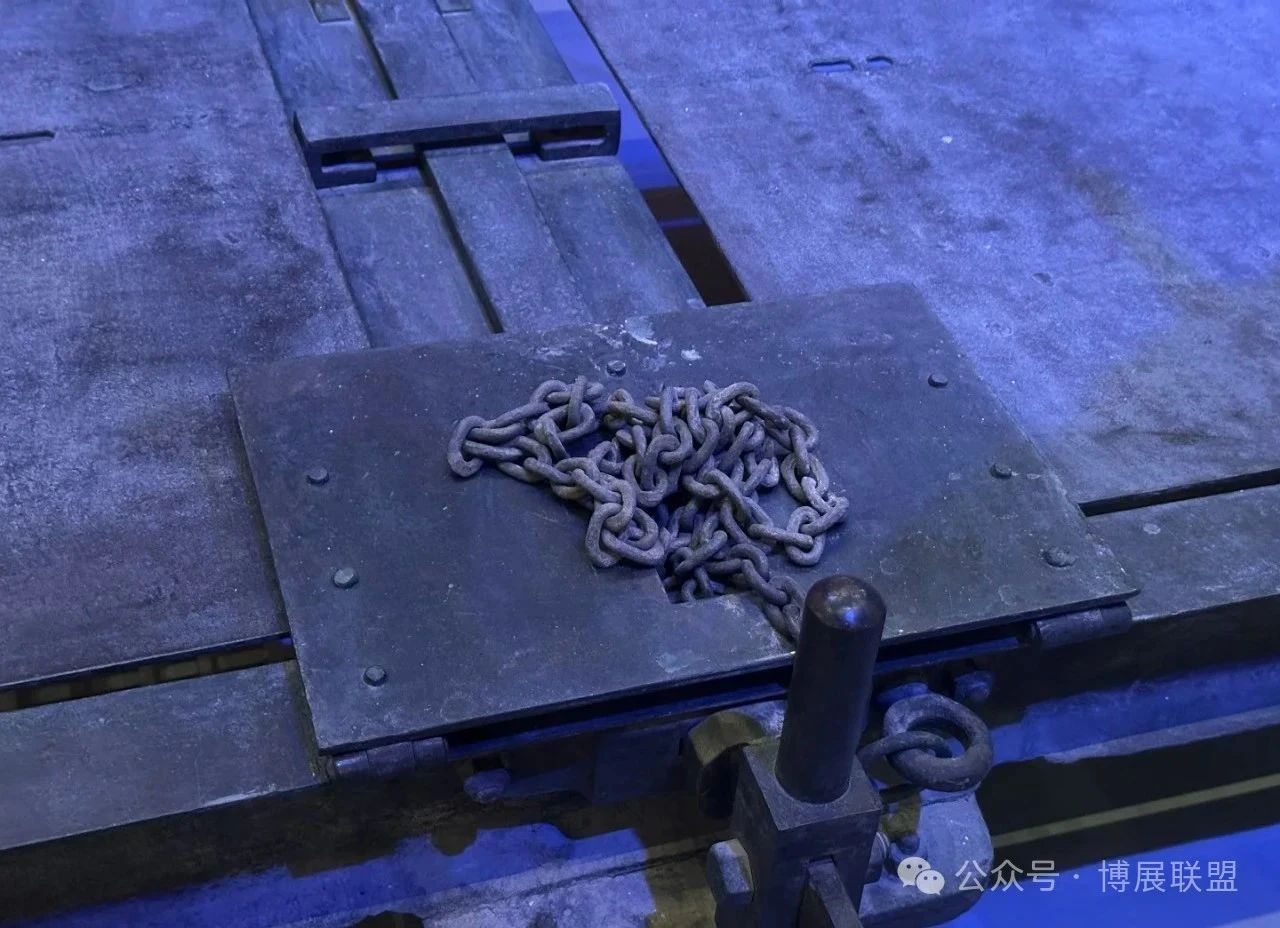

在中国国家博物馆的展厅中央,矗立着一件特殊的国家一级文物——编号为0001的绞刑架。这座高234厘米、底座长239厘米、宽174厘米的钢铁木质结构刑具,锈迹斑斑的底座上仍隐约可见暗红色的血迹。96年前,中国共产主义运动的先驱、中国共产党主要创始人之一李大钊,就是在这座绞刑架上慷慨就义。它不仅是一件历史遗物,更是中华民族从苦难走向觉醒的精神图腾,见证了一位革命者用生命践行信仰的最后时刻。

一、绞刑架:白色恐怖的血腥见证

1.1 刑具的由来与特征

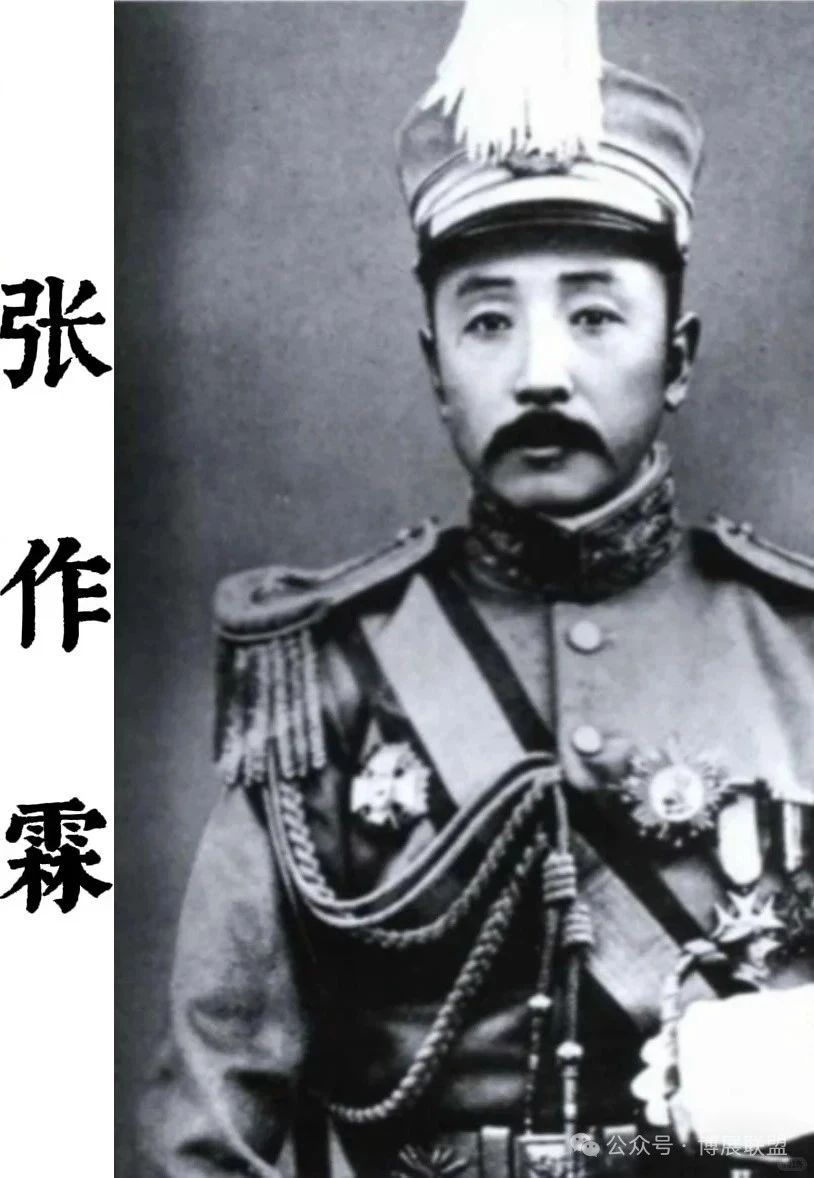

这座绞刑架是1927年奉系军阀张作霖为镇压革命运动专门从外国进口的"新式刑具"。与传统绞刑架不同,其设计带有明显的西式特征——可调节的绞索装置和折叠式踏板,反映了北洋军阀与帝国主义势力的勾结。据国家博物馆档案记载,该刑具重约300公斤,主体为熟铁铸造,木质踏板因长期使用已磨损变形,金属部件上的锈迹与血渍交织,形成难以磨灭的历史印记。

1.2 白色恐怖下的镇压工具

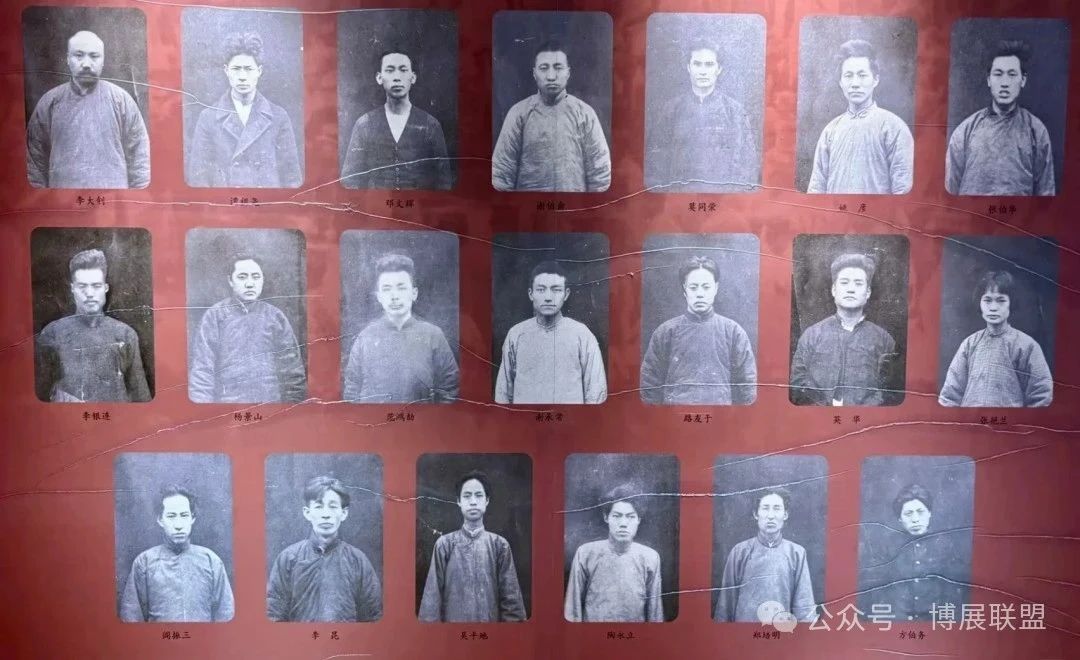

1927年的中国正笼罩在反革命政变的阴影中。蒋介石在上海发动"四一二"政变后,北方军阀张作霖随即以"宣传赤化"为名,对共产党人展开疯狂搜捕。这座绞刑架成为其实施白色恐怖的重要工具,除李大钊外,还有19名革命者于1927年4月28日在同一刑场遇害。

其他十九位就义的革命者为:

路友于、谭祖尧 、邓文辉、张挹兰、谢伯俞、莫同荣、姚彦、 范鸿劼、方伯务、陶永立、吴平地、郑培明、李昆、杨景山 阎振三、李银连、谢承常、英华、张伯华

据京师看守所档案记载,从1927年到1928年,该绞刑架至少处决了47名革命志士,成为北洋军阀扼杀进步力量的象征。

二、李大钊:为主义而牺牲的先驱者

2.1 被捕与狱中斗争

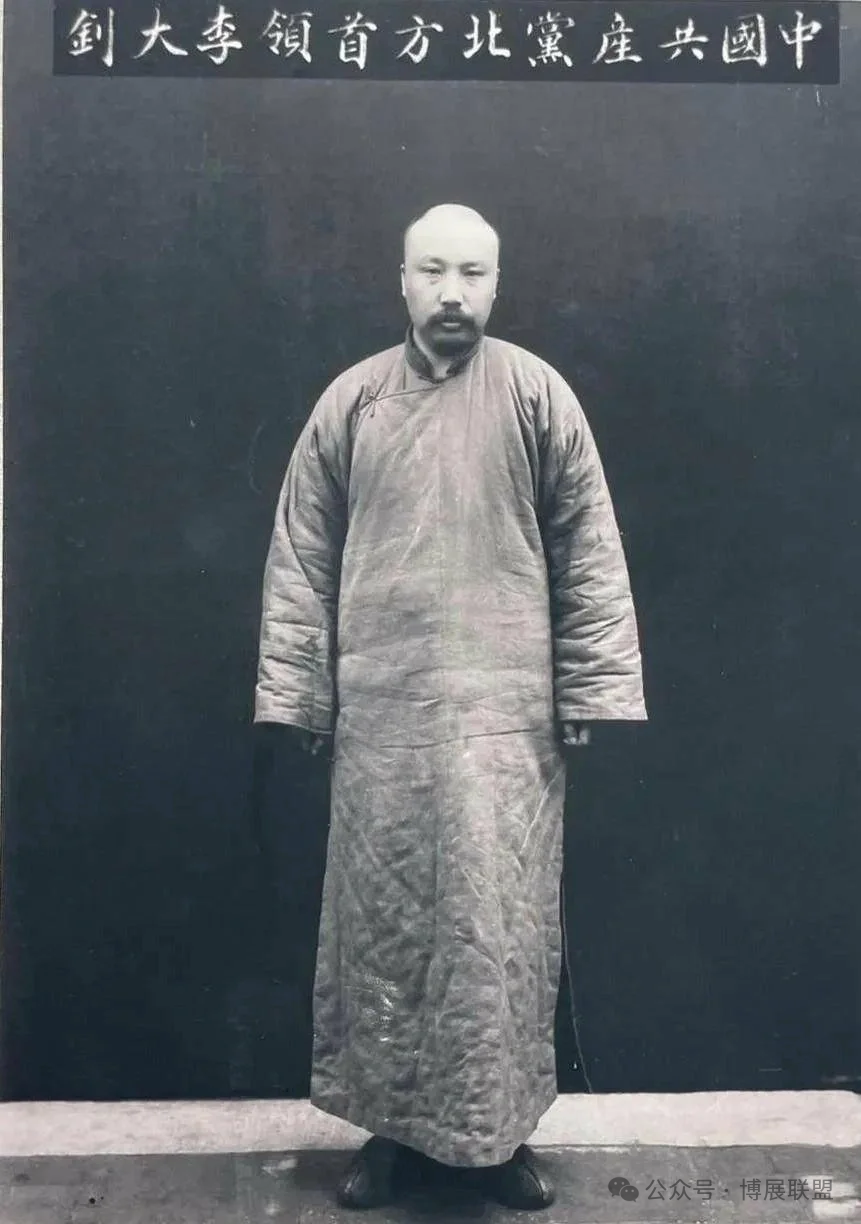

1927年4月6日清晨,300余名军警在帝国主义列强默许之下,闯入东交民巷苏联大使馆,逮捕了正在工作的李大钊及其家人。据当时《顺天时报》报道,李大钊"着灰布棉袍,青布马褂,俨然一共产党领袖之气概",面对审讯"态度甚从容,毫不惊慌"。

在狱中22天里,李大钊遭受了电椅、老虎凳、竹签插指等多种酷刑,敌人甚至残忍地拔去他双手的指甲。但他始终坚贞不屈,在《狱中自述》中写道:"钊自束发受书,即矢志努力于民族解放之事业,实践其所信,厉行其所知,为功为罪,所不暇计。"这份长达2818字的自述,三易其稿,既是革命文献,也是他对信仰的最后告白。为保护同志,他在自述中主动承担"全责",要求敌人"对于此等爱国青年,宽大处理,不事株连"。

2.2 从容就义的最后时刻

1927年4月28日,由安国军总司令部、京师高等审判厅等组成的"特别军事法庭",以"内乱罪"判处李大钊等20人死刑。下午2时،李大钊身着棉袍,在敌人镜头前留下最后一张照片——面容平静,目光坚定,仿佛只是赴一场寻常之约。

据当时《晨报》记载:"首登绞刑台者,为李大钊先生,闻李形色未变,从容就义。"他的长女李星华在《回忆我的父亲李大钊》中写道:"刽子手们对别人只施刑二十分钟,而对他施刑长达四十分钟之久。"敌人为摧毁其意志,竟三次将他吊上绞架又放下,每次都假意劝降。李大钊始终以"力求速办"回应,最终高呼"共产主义在中国必然得到光辉的胜利",壮烈牺牲,年仅38岁。

三、文物的找回:从刑具到精神图腾

3.1 意外发现与保护

1949年2月2日,北平市公安局郊七分局局长朱文刚接管功德林监狱时,在一间废弃库房发现了这座绞刑架。据留用警察回忆:"这是绞死李大钊先生的刑具,后来就没用过。"朱文刚立即上报市公安局长谭政文,北平市委书记彭真当即指示:"这是重要革命文物,必须妥善保护。"随后,绞刑架被转移至北平历史博物馆(中国国家博物馆前身)保存。

3.2 0001号的象征意义

1950年中国革命博物馆筹建时,主要负责人王冶秋亲自骑着自行车,从东城到西城寻访革命文物。当他在德胜门外草丛中找到这座几乎被遗忘的绞刑架时,当即决定将其列为0001号藏品。这一编号绝非偶然——它标志着中国共产党人对历史的铭记,对牺牲者的尊崇,以及将革命精神代代相传的决心。1959年国博新馆建成后,这座绞刑架与开国大典文物并列展出,形成"压迫与新生"的鲜明对比,成为诠释中国革命历程的核心展品。

四、历史意义:信仰的力量与时代启示

4.1 马克思主义在中国的播火者

李大钊是中国最早系统传播马克思主义的先驱。1917年俄国十月革命后,他连续发表《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》等文章,预言"试看将来的环球,必是赤旗的世界"。1919年,他在《新青年》发表《我的马克思主义观》,系统介绍唯物史观、政治经济学和科学社会主义,为中国共产党成立奠定思想基础。毛泽东曾评价:"我在李大钊手下担任国立北京大学图书馆助理员的时候,迅速地朝着马克思主义的方向发展。李大钊是我真正的老师。"

4.2 革命精神的永恒传承

李大钊27岁时写下的"铁肩担道义,妙手著文章",成为他一生的写照。他将北大教授的月薪(约200块大洋)大部分用于革命事业,牺牲后家中仅余一块大洋。这种"黄卷青灯,茹苦食淡"的简朴生活与"为庶民求解放"的远大理想,构成了共产党人精神谱系的重要源头。

1983年,中共中央在香山万安公墓修建李大钊烈士陵园,邓小平题写碑文:"共产主义运动的先驱伟大的马克思主义者李大钊烈士永垂不朽!"如今,这座绞刑架每年接待数百万参观者,成为开展爱国主义教育的生动教材。正如李大钊在《牺牲》中所言:"高尚的生活,常在壮烈的牺牲中。"他用生命践行的信仰,已化作中华民族伟大复兴的精神动力。

结语:从绞刑架到天安门

从1927年西交民巷的绞刑架,到1949年天安门广场的五星红旗,李大钊毕生追求的"青春中国"已然实现。这座编号0001的文物,不仅记录着一段屈辱与抗争的历史,更昭示着一个真理——压迫愈烈,反抗愈强;信仰之光,永不熄灭。当新时代的青年站在这座绞刑架前,看到的不仅是一件冰冷的刑具,更是一位先驱用生命点燃的火炬,照亮着民族复兴的前行之路。