2022年8月25日,省科技馆在原有开放试运行展厅的基础上,加开“科学风暴”展厅。开放至今,“科学风暴”展厅很快成为省科技馆内的新“风暴”中心,观众们纷至沓来,争相体验首次对外开放的展品展项。那么“科学风暴”展厅的策展是怎么来的呢?

根据《现代科技馆体系发展“十四五”规划(2021-2025年)》,2021年底我国有达标实体科技馆408座,另有在建科技馆115座。[1]这种迅猛发展既来自于党委和政府的重视,也来自于社会公众对科学素质提高的迫切需要,还来自于科技馆界的自我革新。这种革新最明显就体现在策展思想上,主要经历了“展品制”向“主题制”的发展。

1.科技馆策展思想演变

最开始接触“科技馆”这种来自西方发达国家的文化制度时,科技馆界前辈们天然地将视野回归西方,出国考察时主要研究国外展品。他们认为只要找到了高水平的展品,就能够办出一个好的展览[2]。这种模仿学习在科技馆的起步阶段是必要的,实际上为我国自主创新展品打下了坚实的基础。此后,我国科技馆界开始将国外展品中国化、本土化,形成了诸如武汉科技馆的“天问”等一系列自主创新的、带有强烈地域特色的标志性展项。展品的积累催生了展览创新,我国科技馆界开始把展览策划的核心从“展品制”转到了“主题制”。展品在科技馆中的地位就如同学校中的教具,它们必须服从于教材,而不是相反。[3]“主题展开”模式是科技馆中常见的展览设计模式,摆脱了“展品制”。所谓“主题展开”,就是主题的具体化、扩展和深化,是指在确定“展览主题”之后,选定“展示内容”,然后明确“展示方式”。这与“三步曲”模式的基础调研、展示内容设计、展示方式设计基本对应。

“主题制”的科技馆展览需要概念、知识、背景、展品、操作、互动等“实体”才能落地,需要把握对这些“实体”的设计和安排。廖红(2008年)提出“以故事线为主题展开方式的展览设计” [4],“故事线”是展览设计落地的一种“实体”。朱幼文(2016年)提出“‘故事’让科技博物馆更有力量”[5],“故事”也是展览设计落地的“实体”。由上可知,在让“实体”落地的方式上,“讲故事”是一种有效方式。“故事”一方面来自于日常生活世界蕴藏的“科学世界”,另一方面也来自“科技史”这座丰富的宝藏,而后者恰恰是容易被人忽视的。

科技史在科学教育中的作用是逐渐被教育家和公众接受的。20世纪80年代以来,HPS教育成为一种新的科学教育范式[6]。HPS教育提倡把科技史、科学哲学、科学社会学的有关内容纳入到科学课程中,以期提高科学教育的质量。HPS教育是将科技史与科学教育融合的大趋势,这与美国新一代科学教育标准(NGSS)要求是一致的。NGSS强调了“跨学科概念”、“学科核心概念”和“科学与工程实践”三个维度。在对接HPS教育和NGSS的进程中,科技馆作为非正规科学教育机构需要引入科技史。

科技史是以科学家(人)和科学事件(事)为中心的历史;是自然科学与人文学科之间的桥梁,它能够帮助学生获得自然科学的整体形象、人性的形象,从而全面地理解科学、理解科学与人文的关系[7]。广义上讲,自然科学里涉及到的所有人、事、物都是科技史的范畴。“学科”的概念,是在科学教育漫长的发展史中逐渐演变出来的,在最开始的自然哲学、博物学阶段,各种知识是没有边界的。我们回溯到科技史中,不难发现大部分我们今天冠名的“某学家”,在他所处的历史环境中,都不仅仅是某一“学科”的科学家,他们的研究都是融合的、“跨学科”的。这就催生了科技史中大量的跨学科概念,例如生物领域DNA分子双螺旋结构的发现得益于物理领域晶体衍射成像技术的突破。

不仅是NGSS,2017年我国颁布的《义务教育小学科学课程标准》(课标)同样重视学科核心概念。课标将物质科学、生命科学、地球与宇宙科学、技术与工程4大领域的18个主要概念被分解成75个学习内容,分布在3个学段的课程内容中。课标同样适用于科技馆等非正规科学教育机构(ISE),这些核心概念也需要被科技馆充分重视。这些核心概念从哪儿来?答案是人类在探索自然过程中得来的。通俗地讲,这些核心概念是科学家们在进行科学研究时遇到过的“大是大非”问题,几乎每一个核心概念在科技史上都曾经有一场大争论,科学在这种争论中不断前进。例如,物质科学领域的一个核心概念“力作用于物体,可以改变物体的形状和运动状态”,我们知道这一概念来自于牛顿第一定律,在牛顿(伽利略也做过推论)之前,人们认为力是维持物体运动的原因。

NGSS强调的科学与工程实践其实是更高层次的探究。传统意义上的“探究”类似于“演习”,“实践”类似于“实战”,但是在科学教育领域,无论是“演习”还是“实战”,本质上都是让受众在“动手做”中体会成功的乐趣、养成解决问题的习惯。科技史讲述的就是科学家们通过“科学与工程实践”得出科学结论的历史,在这个过程中涉及了大量的“实践”和“探究”,无数科学家为此耗尽终身。

科技史蕴含丰富,能同时满足NGSS要求的跨学科概念、学科核心概念、科学与工程实践,但是如何将科技史运用到科技馆展览设计之中呢?笔者认为需要解决展览主题、展示脉络、展品选择三个基本问题。

科技馆的常设展览和临时展览都是有展览主题的。所谓展览主题,是指展览主要内容的概况,通常与展览目的、展览内容联系在一起,但展览主题突出展览的愿景,在层次上要高于展览目的和展览内容。

科技史本身可以作为科技馆的展览主题,甚至可以是一座科技馆的建馆宗旨,也就是说整座科技馆都是为科技史而存在的。国内博物馆大都讲解本土历史、人文,专讲科技史的科技馆在国内没有,在国外也很少见,比较典型的是伦敦科技馆,它保存并陈列有关在自然科学技术发展史上具有意义和对现代科技研究和探索也具有意义的实物;此外还有剑桥大学科技史博物馆和牛津大学科技史博物馆。

基于科技史的展览主题可以是科技史上著名的故事,例如伽利略《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》中哥白尼与托勒密的对话,就是讲述太阳系、地球自转、公转的很好载体,其中可以提炼出“谁是‘宇宙’中心”的主题,类似的案例不胜枚举。

从科技史中延伸出的展览主题应包含以下特征:一是科技史故事的叙事线,主题中应同时由矛盾对立的两个以上的科学家,他们围绕某一科学现象有不同意见,这种矛盾可以是历史上真实发生的,也可以是根据实际情况合理杜撰的,一系列的这种故事可以组成一个完整的展览;二是科学知识、科学方法、科学精神、科学思想唱主角,人物矛盾的核心应该是围绕“科学”展开的,“科学”本身是有发展性、历史属性的,因此科技馆中展示的“科学”展品也应该符合这一特性,亦即展品可以是历史正确的;三是现阶段日常生活世界中的“科学场景”也可以回溯到科技史中,例如“谁是凶手”展览,也可以将“案发现场”回溯到历史当中,在特定的历史情境对特定的历史事件进行分析。

展览脉络是对展览主题的展开,展览主题的展开方式,必须按照一定的逻辑关系或思维结构展开,主题的展开就是设计者对主题的一种合乎逻辑的思考和认识[4]。从科技史中延伸出的展览主题如何展开?答案依旧是回归到科技史中。

时间顺序是科技史主题展览设计时最容易操作的,通过时间推进展示事物发展的前因后果和变化过程,并在这个过程中让观众接受科学教育。例如,“相对论一百年”展览,按照时间顺序展示了爱因斯坦提出狭义相对论至今一百周年世界的变化。与时间顺序的展览脉络相似的还有技术进步的展示等。

故事情节与时间顺序不同,故事情节是非线性的,而时间是线性的。科技史的故事是有情节的,将从科技史延伸出的展览主题按照类似于故事或小说的情节发展来构架有事物的发生、发展和结果等情节或过程的展览脉络,需要有较严密的逻辑性和顺序性。例如,“谁是凶手”展览就以故事情节为展览脉络。

任何单位都有自己的组织架构,一般是树状结构,这就是一种逐渐分层次的结构,展览脉络同样可以如此。科技史的展览脉络可以是小故事集合成一个分主题,然后分主题层面再由别的故事集合成总主题,中间可以根据需要设计多层结构。这种展览脉络的可行性来自于科技史的可挖掘性。例如,“科学的历程”展览中,“科学的历程”是总主题,下面分10个分主题,每个分主题下面又有数个小主题,从下至上依次服务。

3.2.4 科技史可作为框架结构展览脉络的深层次逻辑

所谓框架结构,是指将很多似乎不相关的内容放置在同一个区域内,其展品间的联系可能不是知识上的相关性,仅是事物的相关性或情节设计的需要[4]。这种展览脉络中分布的展品看似互不相关,但是加上科技史的维度之后,其逻辑也许就会一目了然。这种逻辑可能来自于科学方法上的相似性,或者属于同一事件的“跨学科概念”。

科技史蕴含的丰富素材是早已为科技馆行业所知的,然而业内却迟迟没有将科技史融入科技馆的深入研究,其中缘由可能与科技史与“互动展品”存在距离有莫大关系。科技史究竟适不适合放入强调“互动”的科技馆中?这个问题肯定与否,与最终展品的选择有直接关系。

教育是科技馆的首要功能,科技史书籍在科技馆的画廊化也可以实现科技馆的教育功能。武汉科学技术馆在负一层展厅的走廊上就将吴国盛《科学的历程》做成简版画册,直接喷绘在墙壁上,丰富了公共展示空间的教育氛围。

科技馆的展品都是设计师在吃透一个概念之后,用已有的材料和工程技术手段将这个概念物体化和互动化。如果其他的知识点可以实现这种效果,从科技史延伸出的展品也不会存在问题。科技史延伸的展品可分为两种:一种是科技文物的原件或复制品,另一种是基于具体概念需要设计制作的展品。第一种展品在文化博物馆中比较常见,科技馆中也经常被作为历史见证物保存下来,但是参观的人寥若晨星。因此,如果在科技馆中展示第一种展品,务必动心思将其改造成互动展品,或者以大制作凸显展品的历史底蕴。第二种展品的涵盖面比较广,理论上目前科技馆的所有展品都属于这一类。科技馆如果要全面运用科技史,可能就需要投入大量的精力和金钱用于研发展品,这在实际操作中是面临困难的。

国内科技馆的另一种尝试是,科技史可以融入展厅之中,但不需要作为实体存在。这种方式是被很多科技馆所接受的。科技史被写进展品说明牌中,或者科技辅导员的解说词中,作为科学知识的背景故事得以呈现。

前文基于科技史的策展思想对基于科技史展览设计进行了探索,湖北省科技馆新馆常设展厅设计刚好为这种策展思想提供了实践场所。湖北省科技馆新馆设有“科学风暴”、“科技瑰宝”、“数理世界”、“创造解码”、“生命3.0”、“超级工程”、“绿水青山”7大主题展厅和儿童展厅,其中“科学风暴”展厅作为常设展厅的序厅,起到为常设展览铺垫和开启的作用。“科学风暴”展厅的概念设计、初步设计策展团队均被要求将前文作为策展参考文件和指导思想。

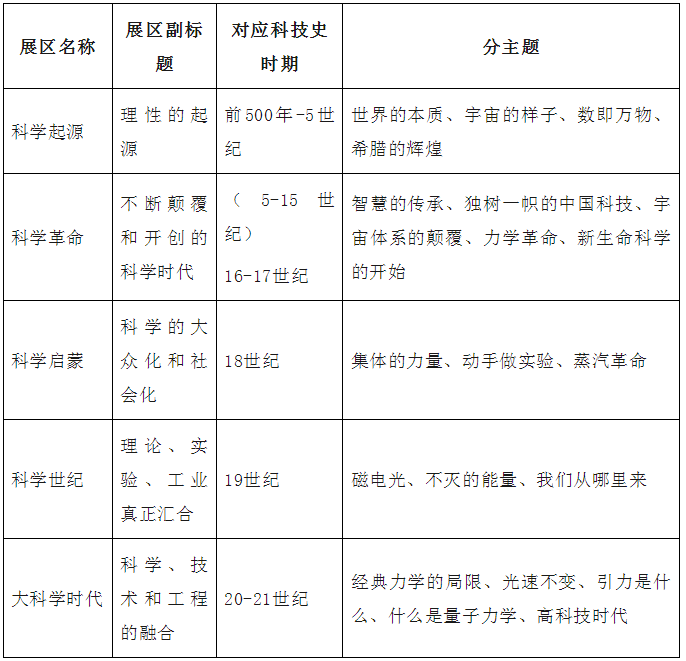

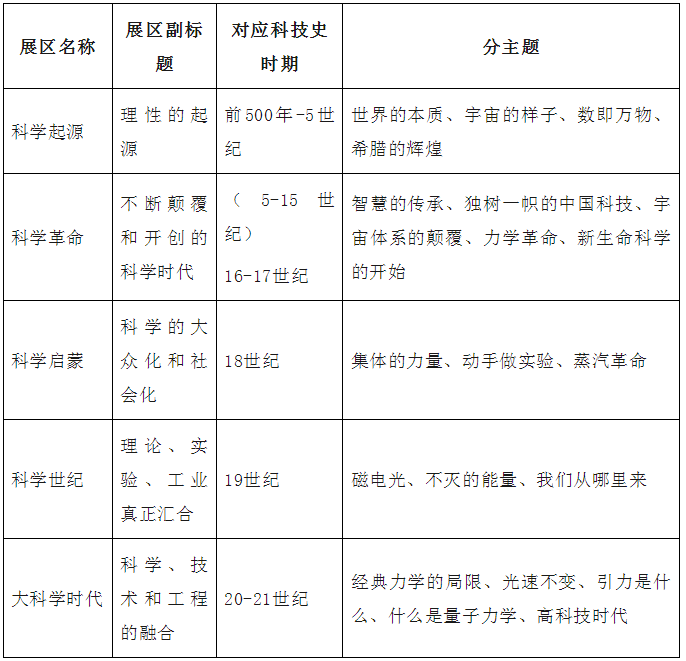

基于对科技史的整体把握,确保将“故事”讲完整,策展团队利用约1618㎡面积,将“科学风暴”展厅划分为“科学起源”“科学革命”“科学启蒙”“科学世纪”“大科学时代”5大展区,并且将每个展区划分为3-5个分主题,每个分主题设置2-6件展品,共有约60件展品。具体如下表所示。

表1 “科学风暴”展厅简介

科技史本身可作为展览主题,而“科学风暴”展厅则是世界上第一个以人类科技发展史为主题的科技馆展厅,将人类历史上可以称作“风暴”的科学发现和发明从古希腊时期一直展示到21世纪的今天。尽管因为展览内容的精简和展示线条勾勒,很多科技史的上的“高光时刻”没有入选为展厅的展品展项,但是展教同步设计可以让这些“高光时刻”以教育活动、文创衍生品等形式出现在科技馆,作为常设展览的补充和融合。

选定科技史作为主题后,就需要考虑让科技史以何种形式出现,科技史可分为分科史、断代史、国别史等,湖北省科技馆作为综合性大馆,放眼人类科技史,只有以断代史方式呈现,才有条理且合适。然而展览设计应该如何给科技史断代?经过与清华大学科学史系的专家反复研究后,认为以标志性大事件为中心将时间轴进行展开与分割比较合适,因此就有了古希腊(希腊化、古罗马)、文艺复兴(中世纪、科学革命)、启蒙运动(工业革命)、经典科学全面发展、现当代科学5个展区,从粗线条勾勒出科技史发展的脉络。

4.2.3 以科技藏品复原与再创造为展品

科技史展览注定是难以落地的,“以事为中心”的展览设计最终的落地实体也必须是“物”,也就是展品展项。因此,如何让展品展项既能满足科技馆展品的“互动体验”原则,又能满足科技史展览的“以事为中心”原则,就需要策展人投入大量精力进行原创。“科学风暴”展厅的展品以复原科技藏品(科学家代表性实验装置、理论模型、科学成果等)为主,例如托勒密地心说模型、哥白尼日心说模型;也有在充分理解古代科学家科学原理的基础上对科学原理的“实体化”再创造,例如“下雨天放风筝的人”、拉瓦锡实验室。

4.2.4 以场景复原为布展特色

科技史的引入会使以青少年为观众主体的科技馆呈现一定的历史厚重感,可以在一定程度上吸引爱好历史的各年龄段观众,这在以强调“互动体验”为主的科技馆中是一种有意义的尝试,正如历史类博物馆中也在大量引入互动体验装置。强调“以事为中心”,就必须重视展厅环艺布置和整体风格设计。“科学风暴”展厅在布展施工中将通过巨幅喷画、光影控制、古代场景还原、环形屏幕投影等方式,极力将展品背后的“人”和“事”凸显出来,讲好科技史故事,做到“见人见物见精神”。

作为世界上第一个以人类科技发展史为主题的科技馆展厅,“科学风暴”展厅的策展具有一定的创新性,同时也有一定的冒险性。“活泼”的科技馆大范围引入“厚重”的科技史,其效果如何,还需要开馆后观众的检验。本文从理论和实践两方面分析了从科技史出发构建“以事为中心”的展览设计,希望能为科技馆策展起到借鉴作用。

[1] 中国科协.现代科技馆体系发展“十四五”规划(2021-2025年)[R].2021年12月17日.

[2] 廖红.从概念出发的展览设计思想——以“生活中的物理”展览为例[C]. 中国科协2005年学术年会论文集,2005:411-418.

[3] 中国科技馆课题组.创新展览设计思路课题研究成果[R].2011年度科普发展对策研究类项目,2011.

[4] 廖红. 以故事线为主题展开方式的展览设计探讨[C].第十届中国科协年会论文集(一),2008:1688-1692.

[5] 朱幼文.“故事”让科技博物馆更有“力量”——读《维度》杂志专栏“故事的力量”有感[J].自然科技馆研究,2016(1):73-81.

[6] 袁维新.HPS教育:一种新的科学教育范式[J].教育科学研究,2010(7):48-51.

[7] 乔治·萨顿.萨顿科技史丛书:科学的历史研究[M].上海:上海交通大学出版社,2007:45.