工业遗址博物馆展览叙事研究

来源:

中国知网

作者:

赵桂玲

发布时间:

2025-07-10 10:01

内容提要

通过对工业遗址博物馆展览叙事研究现状的梳理,可以发现国外研究以批判性视角解构宏大叙事、重构参与叙事,考量以工业遗址为基础的展览叙事实践与集体记忆、意识形态和商业文化间的相互关系,并不断探索叙事与技术的融合路径。国内研究虽借鉴国外经验、总结叙事问题,并提出了一定的叙事方法,但尚未形成体系。未来应重视理论建构问题,基于工业遗址博物馆特殊性总结方法论体系,并加强实证研究构建适用于中国本土的叙事策略。

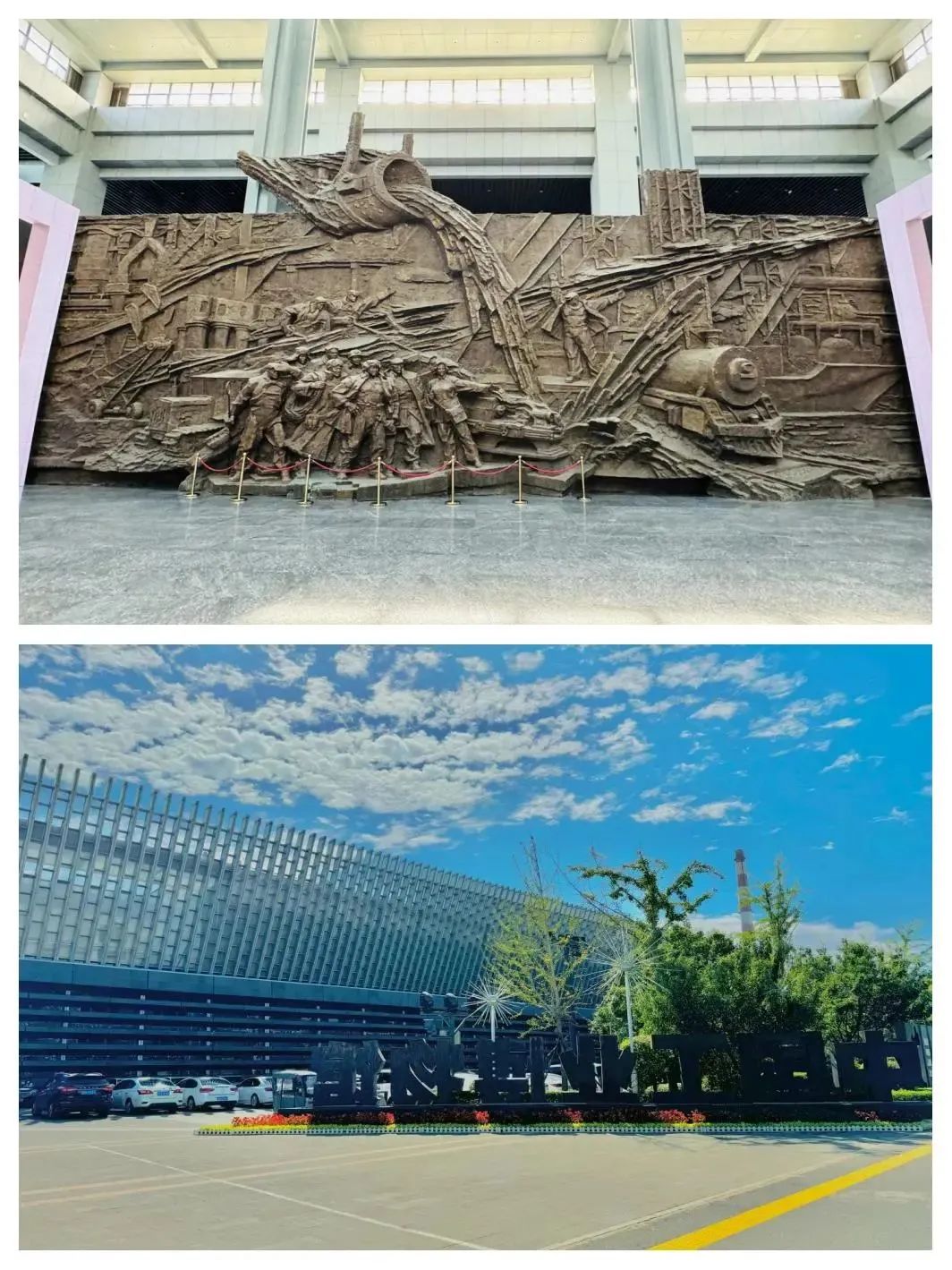

重庆工业博物馆

一、工业遗产活化的叙事挑战

柳州工业博物馆

工业遗址博物馆是指建立在旧工业遗址之上,对可移动与不可移动工业遗产、物质与非物质工业遗产以及环境进行综合性整体保护,或以工业建筑遗产作为博物馆馆舍,收藏并展示工业遗产的不以营利为目的的常设机构。展览叙事是指用一定序列串联起展览内容,并在空间中完成多感官转译以达到说服观众、让观众理解并接受展览讯息的目的。工业遗址博物馆作为工业遗产的叙事者,通过叙事将工业遗址背后的物、人、事串联起来,使受叙者在工业遗产叙事过程中认知工业文化并构建认同。一方面,叙事使工业历史形成系统性的整体叙述,受众能借助叙事的逻辑结构习得知识和升华情感。另一方面,叙事赋予工业遗产象征意义,使其成为可被消费的文化符号,推动工业遗产产业转型。除此之外,在特定的政治社会脉络下,叙事能为工业遗产负面价值阐释和边缘群体发声提供机会,使工业遗产成为社群联结的触点[6]。工业遗址博物馆以整体性保护理念,将工业遗址上的物质工业遗产与非物质工业遗产一同保留下来,为共同体的阐释性叙事提供了原境空间、内容信息与关系网络。

近年来,中国工业遗址博物馆数量不断增长,是博物馆事业高质量发展的重要组成,但是其展览叙事较为薄弱,难以激发公众探索兴趣和维系公众持续参观意愿,阻碍了公众认知工业文化和传承工业记忆的进程。

因此,本研究梳理国内外工业遗址博物馆展览叙事研究的进展和趋势,一方面回溯历史,廓清中国研究的所处位置,借鉴国际学科理论和实践经验以推动中国工业遗址博物馆展览叙事发展;另一方面在全球化语境下深化中西方学术交流,探讨中国与国际工业遗址博物馆展览叙事的共同话语建构。

上海工业博物馆

二、国外研究进展

1.批判性视野下的展览叙事反思(20 世纪 90 年代至 21 世纪初)

将叙事引入遗产是一种社会建构主义视角,叙事并非是对“过去”的简单还原,而是在“现在”的语境下基于对“未来”的期望而对“过去”进行重构,是体现后现代主义批判精神和反思意识的遗产阐释策略。工业遗产通过线性的宏大叙事建立起了完整的历史脉络,塑造了人类对抗自然、推动文明进步的工业神话,为身份认同、社会互动与秩序构建提供了合法性依据,是官方机构较为常用的叙事方法。但宏大叙事往往是以省略、净化为代价建立历史的统一体,微观文化群体与历史的细节难以融入其叙事体系之中,造成了部分利益相关者与工业遗产的割裂。受公众史学运动“自下而上”历史观和新博物馆学运动的影响,越来越多学者对宏大叙事进行批判,认为这种叙事将资本主义发展视为一种推动社会进步的必然且普遍的自然状态,本质是对西方霸权主义的维护。维克托 · 达尼洛夫(Victor S. Danilov)在 1990 年调研了 18 家以20 世纪之前的工业发展为主题的工业遗址博物馆,发现自 1976 年起,工业遗址博物馆经历了戏剧性的变化。公共历史学家迈克 · 华莱士(Mike Wallace)以美国两处工业遗址博物馆为例,进一步说明了这些变化:人们关注的重心已经从工业制品、工艺流程和企业家转移到工人阶级的世界,即他们的经历、文化、经济组织形式以及相对次要的政治组织形式。研究视角的转换推动了研究范式的改变,研究者们遵从“自下而上”的历史观,关注普通工人的经历,将工人阶级本身的叙述视为工业遗址博物馆展览突围宏大叙事的着力点。洛里默尔(Lorimer)也认为宏大叙事忽视了那些与工业遗迹或事件有着间接和模糊关系的边缘人物,这些人物可能会重新书写历史的教训。他们为通常不带个人色彩的工业历史提供了“创造性的传记维度”(Creative Biographical Dimension),能给予工业遗产更为本地化和个人经历的描述,使工业遗产具有特殊性与世俗性的品格。

重庆工业博物馆

2.基于工业遗址的展览叙事建构(21 世纪 10 年代至今)

在经历了 20 世纪末 21 世纪初期的批判性浪潮之后,研究者对于工业遗址博物馆发展过程中的意识形态问题和商业性质持怀疑态度,试图回归工业遗址博物馆的物质载体——工业遗址,探究空间中展品陈列形式与观众接收历史信息、产生情感交互和形成文化记忆的相互关系。同时,体验性、参与性、多感官技术手段也拓宽了研究者关于工业遗址博物馆展览叙事的理解。

01.回归遗址空间的权力话语

在此类议题中,研究者首先聚焦于展览是如何保存和重塑工业遗址的空间形态以传达工业生产、生活信息。劳拉 · 卢瑟福 · 莫里森(LaraRutherford-Morrison)在对英国铁桥峡谷布里茨山维多利亚镇(Blists Hill Victorian Town)工业遗址博物馆的研究中强调将文物置于更易于理解的文化和时代背景中,能直观反映工业对社会的改变,为社群的集体记忆提供怀旧触点。贝尔福德(Belford)在此基础上注意到了叙事中的在场与缺席,批判布里茨山维多利亚镇虽然以活态历史博物馆的形式保留了小镇 1900 年的工业形态,但遗产管理者不顾公众反对拆除了 18 到 19 世纪工人居住的小屋和其他具有重要意义的历史建筑,严重伤害了遗产地民众的感情,使当地民众产生失去工业遗产所有权的失落。

除了对地方文化和个体经历的叙事承载,研究者进一步探讨工业遗址博物馆展览叙事和意识形态间的相互关系。伊琳卡· 帕云· 康斯坦丁(Ilinca Paun Constantinescu)等学者认为意识形态负担(The Burden of Ideology)左右着人们对工业遗产的态度与叙事。以罗马尼亚为例,受1989 年东欧剧变影响,该地长期忽视社会主义时期工业遗产,尽管这一时期是地方工业的快速发展期,但地方政权认为社会主义时期的工业遗留物与苏联的独裁统治紧密相关,不愿对其展开保护利用工作。马格达莱纳 · 雷克 · 沃兹尼亚克(Magdalena Rek-Wo niak)和沃伊切赫 · 沃兹尼亚克(Wojciech Wo niak)对这种做法持批判态度,认为在官方话语的迫使下,这种为大多数公民所共有的集体记忆的沉默会使其后世失去自我反省的重要来源。

此外,研究者将工业遗址博物馆的展览叙事置于商业文化语境中,总结叙事在工业遗产商品化过程中的意义与困境。帕斯 · 贝尼托 · 德尔波索(Paz Benito Del Pozo)和阿隆索 · 冈萨雷斯(Alonso Gonzalez)在研究西班牙瓦尔得圣洛伦索小镇纺织工业博物馆化进程时,发现工业遗址博物馆是通过将地方历史化(Historicization of Place),建立起象征性的标识以实现旅游目的,从而推动地方产业转型。克尔斯廷 · 巴恩德特(Kerstin Barndt)指出博物馆将过去最壮观的工业生产空间转化为具有历史和文化特色的场所,经由叙事放大工业的作用,有助于经济从工业生产转向消费服务。也有学者指出高度的旅游化一定程度上导致了工业遗址博物馆展览对审美性的过度追求,工业遗产的批判性内涵不断弱化,工业遗产在博物馆中发生了去历史化现象。斯蒂芬 · 伯格(Stefan Berger)认为这种对工业遗址审美吸引力的关注已经超越了对空间历史和政治信息的传达。

重庆工业博物馆

02.技术赋能设计的形式探索

工业遗址在博物馆化进程中往往会丧失空间的完整性脉络,承载着工业遗址历史信息的重要设备和工业档案无法在遗址空间中全部展出。同时,工业遗址的生产功能转化为文化机构的服务功能,产业工人的身影在遗址空间中逐渐消退,相关叙事面临着去合法化的境地。因此,数字采集技术进入研究者的视野,被用以采集工业遗产信息,为叙事设计提供数字资源。于夫塔德 · 穆斯卡拉(Uftade Muskara)和奥莱尔特 · 通切利(Oylum Tuncelli)以土耳其塞加巴勒克希尔造纸厂博物馆(SEKA Paper Museum)为例,研究了包括影像采集、口述史记录等数字采集技术在工厂重要设备变卖和工业档案破坏后对工业遗址空间的复原过程,强调数字技术对确保空间记忆连续性的意义。

伴随着数字技术在工业遗址博物馆展览中的广泛应用,学者们逐渐将研究视野从实物展示转向虚实结合的跨媒介叙事设计。研究者从观众视角着手,发现观众参与行为在其感知展览叙事内容方面的作用愈发显著,指出展览叙事设计应充分满足观众对互动体验、情感共鸣方面的需求,方法上可采用游戏体验和情境营造等方式。如坦尼娅 · 克日温斯卡(Tanya Krzywinska)在研究波斯科诺电报博物馆(Porthcurno TelegraphMuseum)展览叙事时,指出该馆以原境空间结合数字虚拟的形式为观众设计了发送电报的游戏互动项目,目的是让观众的认知与情感充分参与到展览的叙事中。卡里奥皮· 弗斯基(KalliopiFouseki)进一步考察了工业遗址博物馆展览跨媒介叙事的情感阐释效果,发现伦敦道克兰博物馆(Museum of London Docklands)的“伦敦,糖和奴隶制”(London, Sugar and Slavery)展览通过实物结合回忆短片的形式能激发观众对于历史的不安,让他们重新思考我群与他者的边界。

三、国内研究回顾

1.域外借鉴与问题析出(2014年至 2019年)

国内早期研究主要通过分析西方发达国家的成功经验,探讨展览叙事的价值与意义。如吕建昌 2014 年就介绍了美国洛厄尔国家历史公园(Lowell National Historical Park)中布特棉布厂博物馆(Boot Cotton Mills Museum)的展览叙事内容与形式,指出工业遗址博物馆通过呈现完整的历史故事把城市中不同的历史遗址串联起来,形成了工业遗产旅游线路,推动了地方的经济发。黄钰娟等学者则剖析了德国比勒菲尔德纺织成衣厂博物馆(Wä Schefabrik Museum of Bielefeld)的固定陈列和临时展览叙事,认为讲述厂址员工及裁缝师劳动生命史的故事可以吸引许多在地民众参观,塑造地方的集体记忆[26]。田军从日本工业革命遗产申遗事件切入,认为博物馆应直面有争议的过去,成为当代问题对话、呈现多元声音的场域,肯定了叙事重新发现遗产历史的价值。

伴随着工业遗产保护与利用实践的广泛开展,学者们立足本土案例发现工业遗址博物馆展览叙事在面向公众方面存在的诸多问题。首先是叙事内容上以还原工业遗产地生产情景,介绍生产技术和回顾发展历史为主,工业文化内容呈现单一。郝帅等学者指出工业遗址博物馆局限于传统历史博物馆叙事思路,重点展示行业过去辉煌发展历程,无法较好展示“工业”这一主题。其次是叙事结构上以时间发展脉络为轴线,结构单一,缺乏趣味性。有学者认为当下工业遗址博物馆多采用以时间为线索的宏大叙事框架,思维固化,难以满足观众的多样性需求[29]。然后是叙事转译上形式呆板,叙事内容在遗址空间中的信息传达效益不佳。张仕昊调研国内几家工业遗址博物馆后发现,多数展示采用实物或图片搭配文字说明的单一方式,展览体验性和互动性较弱。马英和代海泉也指出工业遗址博物馆的叙事展示没有与观众的参观活动建立有效的联系,阻碍了工业遗产价值信息的传递。

2.遗产视野的活化探讨(2020 年至今)

针对工业遗址博物馆展览叙事的诸多问题,研究者们借鉴了文化遗产的跨学科视野,将整体性、活态化的遗产叙事方法作为激活工业遗址博物馆的策略进行探讨。特别是在工业生产、生活的过程性展示方面,国内学者也多强调技术对于工业遗址博物馆展览叙事设计的赋能。刘歆等学者运用满意度评价理论分析工业遗址博物馆化的效益,发现展览形式对观众满意度的影响十分显著,据此建议工业遗址博物馆采用全息投影技术、CG动画技术、小比例模型等手段从声音、形态、原理方面全方位向观众展示工业生产的复杂性。张仕昊和张国峰探讨了虚拟现实技术在工业遗址博物馆叙事展示中的作用,认为VR和AR技术的应用可以使工业遗产叙事突破时空限制、有效传播工业文化以及增强观众的参观体验。同时,伴随着叙事的空间转向,工业遗址博物馆展览的空间叙事成为了近些年的研究热点。贺城与吴施婵以武汉铁路遗址博物馆为例,指出工业遗址应与空间叙事有机结合,构建顺叙并叙相结合、多感官互动的博物馆展陈。孙东晖研究了工业遗产在博物馆展示空间中的“运动”“事件”和“序列”,构建了微观、中观、宏观三个层次的故事层与话语层空间叙事转译策略。

此外,工业遗址博物馆在具有工业属性的同时还与地方紧密相连,因此学者们呼吁工业遗址博物馆应与所在城市的历史与更新建立广泛联系。张雨辰指出在工业遗址博物馆化进程中,应不断强化工业城市记忆符号和文明传承,让叙事呈现工业发展和城市演进的双向关系[36]。高霄旭以上海玻璃博物馆为例,分析了该工业遗址博物馆的运营模式,认为工业遗址博物馆应主动融入城市发展新体系,形成开放共享的叙事体系。还有学者从情感的角度探索工业遗址博物馆的叙事进路。龙金菊以万山汞矿工业遗产博物馆为例,指出情感驱动是实现文化资源向育人功能转化的关键一环,工业遗产蕴含着深厚的红色情感,叙事应重视红色情感的驱动作用,将爱国主义教育融入展览叙事之中。

沈阳工业博物馆

三、工业遗址博物馆展览叙事研究的现状、不足与展望

1.工业遗址博物馆展览叙事研究的现状

01.国内外研究的脉络发展

国外工业遗址博物馆展览叙事研究分为前后两个阶段: 20世纪90年代,受公众史学运动和新博物馆学影响,以批判性视角解构宏大叙事,研究呈现出较强的理论思辨性; 21世纪10年代,研究回归工业遗址本体,探究空间中展览叙事内容与形式背后的权力话语与技术迭代,是批判性研究的进一步发展,并表现出了在地化的现实关切。国内工业遗址博物馆建设起步较晚,对于这一类型博物馆展览叙事的探讨尚有较大的进步空间。对域外经验的借鉴构成了研究的起点,说明了叙事对于工业遗产活化的价值与意义。伴随本土化实践开展,工业遗址博物馆在展览叙事层面的问题也不断析出,被研究者发现并总结。同时,研究者结合理论与实践经验,探讨出了技术、空间叙事和情感多维一体的工业遗址博物馆展览叙事方法。国内研究呈现出较强的务实性,旨在为这一类型博物馆提供切实有效的方法论指导。

02.国内外研究的成果比较

国外研究成果呈现出较强的理论性,受多种学科视野影响,经历了理论思辨到实物回归的过程,既重视工业遗址本体阐释,又关注背后的权力话语问题,具有明显的承继性。国内研究关注具体实务,产出了一系列关于工业遗址博物馆展览叙事内容与形式研究的成果,并对本土问题进行了深刻剖析,但理论高度还有待提升。

03.国内外研究的共性趋势

国内外工业遗址博物馆展览叙事研究总体呈现三点共性发展趋势。

其一,批判性视野不断拓展:从对宏大叙事的批判到对过度商业化的批判,批判性视野贯穿着国外相关研究的始终,并越来越具有现实关切。而国内研究也逐渐认识到了工业遗址博物馆展览叙事的物质主导、权力失衡问题,并指出这类倾向的负面影响。

其二,观众导向愈发强烈:国内外研究都重视观众在工业遗址博物馆展览叙事中的体验问题,积极探讨技术、空间、情感与观众体验间的联系。

其三,技术化倾向持续加深:研究者们都愈发意识到工业遗址在“博物馆化”进程中原有生产关系和过程性生产现象消除,需要借助一定技术手段挖掘工业遗址阐释信息和赋能展览叙事,不断研究技术化手段在工业遗址博物馆展览叙事中的应用。

天水工业博物馆

2.工业遗址博物馆展览叙事研究的不足

01.国外研究的现存问题

首先,已有研究多从认识论的角度探讨工业遗址博物馆的展览叙事,实践方法多基于个案的经验梳理,尚未形成系统的方法论总结。其次,学者们虽意识到了工业遗址博物馆展览叙事与观众体验之间存在联系,但二者间的具体关系尚未得到充分探讨,仅有研究也多为定性描述,缺乏量化的、阶段性的实证研究。最后,西方社会的工业遗址博物馆展览叙事往往以省略、净化的方式剔除了工业遗址较为敏感的政治历史(如一些资本主义国家和地区常常回避讨论其处于社会主义阵营时期的历史[39]),已有研究虽然意识到了这一现象的危害性,但尚未提出有效的解决方案,国际讨论中缺少社会主义工业遗址博物馆展览叙事的研究视野。

02.国内研究的现存问题

首先,研究呈现碎片化、浅层次的特点,多是对这一现象的简单描述与归纳,对于工业遗址博物馆展览叙事缺乏整体、深入的认识。其次,本土案例研究较为匮乏,特别是缺少对国内工业遗址博物馆展览叙事与观众的定性与定量分析研究,难以廓清中国实践的所处位置。最后,缺乏立足本土的国际比较视野,尚未认识到中国工业遗址博物馆的特殊性,进而无法有效将中国工业遗址博物馆展览叙事置于国际层面进行比较分析。

3.工业遗址博物馆展览叙事研究的展望

伴随着工业遗址博物馆数量的不断增长,展览叙事在激发公众探索兴趣和维系公众持续参观意愿的作用将愈发显现。研究者应重视起工业遗址博物馆展览叙事理论建构的问题,从工业遗址的双重属性出发,探讨其叙事的特殊性和方法论体系,以提升该类型博物馆的整体叙事效益。同时,加强实证研究,特别是长期的观众评估研究,明晰展览叙事与观众体验的深层次关系,以推动工业遗址博物馆更好地服务社会。加强对边缘群体相关工业遗址博物馆展览叙事的研究,推动相关研究的多元发展。在这一视野下,从中国博物馆的历史理论与实践经验出发,为工业遗址博物馆展览叙事研究增添多样性,学者们应不断深化本体论认识、加强实证研究,积极推动中国与世界的对话。

参考文献:

[1] 吕建昌 .近现代工业遗产博物馆研究 [M].北京 :学习 出版社 ,2016:103.

[2] 张婉真 .当代博物馆展览的叙事转向 [M].台湾 :远流 出版公司 ,2014:17.

[3] 严鹏 .工业博物馆的兴起与功能 :传承历史与推动创 新 [J].东方学刊 ,2022(3):98-108.

[4] SMITH L.A pilgrimage of masculinity: the Stockman’s Hall of Fame and Outback Heritage Centre, Australian historical studies, 2012,43(3),474.

[5] KNUDSEN D C, GREER C E. Heritage tourism, heritage landscapes and wilderness preservation: the case of National Park Thy. Journal of heritage tourism 2011,3(1):18-35.

[6] 范陆薇 ,徐翠香 .工业遗址博物馆与工业企业博物馆 的文化塑造 :同与不同 [J].自然科学博物馆研究 ,2022

[7] 吕建昌 ,李舒桐 .工业文物阐释与工业文化传播的 思考——以工业博物馆为视角 [J].东南文化 , 2021(1):