文化与科技融合下革命纪念馆科技展项的打造——以韶山“四渡赤水”科技展项为例

来源:

韶山毛泽东同志纪念馆

作者:

张因 阳国利

发布时间:

2025-08-06 10:01

不断提高展示传播水平,让红色资源活起来,把红色基因传承好,是革命纪念馆的重要职责。为纪念毛泽东同志诞辰130周年,进一步发挥全国爱国主义教育示范基地的引领作用,强化展览的资政育人效果,韶山毛泽东同志纪念馆对基本陈列“中国出了个毛泽东”进行了局部提质改陈,为革命纪念馆探索大体量展览的局部改陈提供了一定经验和方法。改陈后的基本陈列获得了“第二十一届(2023年度)全国博物馆十大陈列展览精品奖”。“四渡赤水”科技展项便是此次局部提质改陈重点之一,也是韶山毛泽东同志纪念馆创新展示形式、做好文化与科技深度融合的一次重要尝试。

缘起:以问题为导向,把脉展陈实况,找准改陈方向

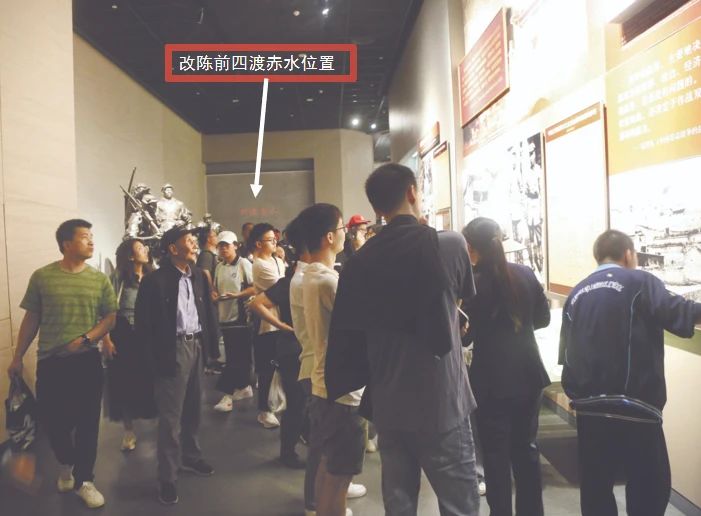

“四渡赤水”是中央红军在长征途中为摆脱数十万国民党军围追堵截,于1935年在川黔滇边地区进行的一次出色的运动战,为中央红军夺取长征胜利奠定了坚实基础。作为毛泽东军事生涯中的得意之笔,“四渡赤水”一直是韶山毛泽东同志纪念馆基本陈列“中国出了个毛泽东”重点展示的内容。在改陈前,“四渡赤水”展项采用的是“沙盘+投影+视频”的展示形式。按照展览叙事逻辑、空间安排及参观动线的要求,展项被安放在展览第三部分一转角处,与大型艺术组雕“长征”相呼应,构成实体场景。然而,随着时间的推移以及参观人数的大幅度上涨,原“四渡赤水”展项从内容到形式亟须更新迭代。经过多次现场调研,发现展项存在的问题主要有:展示设备老化、故障频发;“四渡赤水”过程复杂,存在讲解员讲不明白、观众看不明白的问题;主角人物的军事战略思想及其作用不够突出;展示形式及表达不够直观;通道变窄、参观拥堵等。这些问题不仅涉及展项设备和材料等“硬件”方面,也涉及展项内容演示和讲解等“软件”方面,直接影响了“四渡赤水”的展示运用和教育传播效果。

为从根本上解决原“四渡赤水”展项存在的问题,此次基本陈列改陈中,韶山毛泽东同志纪念馆决定重新打造“四渡赤水”展项。新打造的展项不再沿用原来的展示模式,而是采取虚实相结合的方式:一是增加必要的、简明的图文展板;二是运用新技术,开发更高品质的、富有科技感的展品,使传统展示手段和新技术表现手段相得益彰。为此,韶山毛泽东同志纪念馆与国防科技大学开展深度合作。双方围绕“讲清楚、展示好、效果好”等标准,致力于打造直观清晰、动态切换、立体化、交互式的“四渡赤水”科技展项。

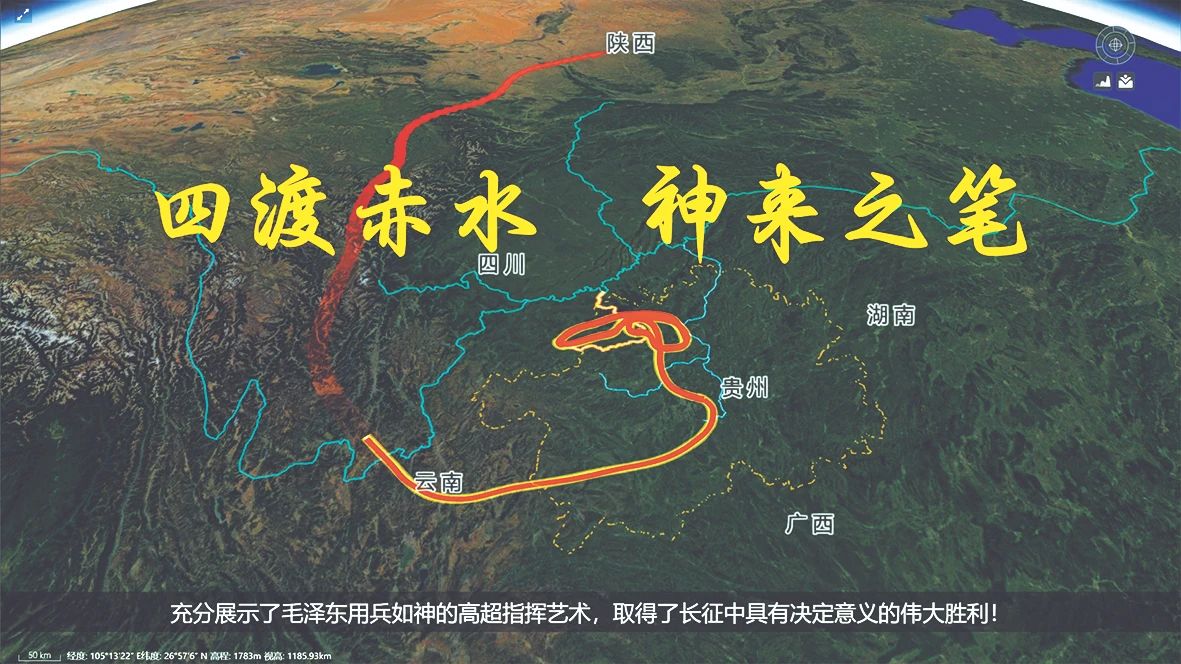

新“四渡赤水”科技展项画面示例

路径:紧扣主题,面向大众,抓好展项的内容和形式设计

精心创作脚本,强化内容叙事逻辑

打造展项,内容先行。“四渡赤水”科技展项的内容创作坚持以党的理论、历史以及中央对毛泽东同志的评价为指导,以尊重史实、符合主题、突出人物、简明易懂、服务大众为基本原则,注重实地调研和脚本打磨。

为更加准确地还原当年红军“四渡赤水”的历史情景,研制团队查阅了大量历史资料和亲历者回忆录,并到事件发生地进行现场考察,参观相关革命场馆,搜集各种素材。在充分掌握材料的基础之上,完成脚本初稿的撰写,经相关党史、军史专家的多次审核后,形成定稿。脚本讲求政治正确、主题鲜明、化繁为简、深入浅出,以短时间叙述大事件,从大历史中抽出“四渡赤水”的主干,主要围绕两条线展开:

历史故事线。以历史背景为经,抓住“四渡赤水”这一历史事件在红军长征和中国革命中的重要地位,以“四渡赤水”发生过程为总的故事线,按照时间和事件的先后顺序,呈现每一次渡赤水河的主要情况,总结其重要战略意义,即:“一渡赤水 摆脱被动”“二渡赤水 避实就虚”“三渡赤水 调敌西进”“四渡赤水 跳出合围”,简明扼要地诠释“四渡赤水”的来龙去脉及其作用和价值。最后在脚本结尾部分,提炼出“一渡避敌、二渡歼敌、三渡调敌、四渡甩敌”十六字,再度点题和收尾。这种“总—分—总”的叙事表达,逻辑清晰、节点突出、意义明了,更容易为观众所接受和理解,从而解决了“四渡赤水”过程复杂,讲解员讲不明白、观众看不明白的问题。

人物故事线。以人物事迹为纬,重点突出毛泽东同志在“四渡赤水”中的作用和贡献,客观呈现“四渡赤水”期间毛泽东的身份变化及工作轨迹,进而生动反映毛泽东高超的军事思想、战略战术和崇高的人格风范。包括机动灵活的战略战术,不怕困难、勇于开拓、敢于斗争的革命精神,发扬民主集中制、团结大多数的工作作风,坚定的革命信念和革命浪漫主义情怀等。从人物视角出发,为观众还原一个心怀大爱、有勇有谋、用兵如神、可亲可敬的革命领袖形象,从而解决原有展项主角人物的军事战略思想及其作用不够突出的问题。

历史故事线和人物故事线叠加相融,既反映了历史的真实,梳理了“四渡赤水”的路线和过程,也突出了人物的业绩和作用,反映了毛泽东同志的思想、智慧、境界和地位,进一步强化了“中国出了个毛泽东”这一陈列主题。

优化展示设计,确保形式有效表达

新“四渡赤水”科技展项内容脚本的转化和呈现,最终依托国防科技大学的“战例数据化可视化推演平台”来完成。该平台是当前国内唯一一款基于B/S架构的,具备战例可视化编辑制作、动态展示和交互分析的战例可视化系统,可支持各类复杂军事战例的可视化表达和持续制作。此次“四渡赤水”科技展项的成果输出形式是可视化战例推演视频,即在电子地图中实现“四渡赤水”的二维/三维演示。由于是第一次采取这种形式,韶山毛泽东同志纪念馆始终强调在真实客观的基础之上实现大众化表达,特别注重以下几点:

坚持形式与内容统一。形式展示以内容为遵循、展示技术为内容服务,同时内容引领展示形式,要配合展示形式做必要的调整和完善。视频中出现的一切元素包括地图、动线、图片、文字、影像、声音、特效等,都必须按照内容脚本的叙事逻辑进行设计和编排。当脚本中有些内容无法顺利地转化为可视化画面或语言时,内容团队则及时对脚本进行调整,以适应形式表达。

注重实际输出的效果。在进行可视化创作时,要尊重观众的感官,契合观众的认知,让视觉呈现更加形象化、人性化、舒适化,让观众能够迅速捕捉和了解展项内容。如在地图中,标明四渡赤水中每一次渡河的具体位置、路线,用不同的颜色和形态区分敌我力量,以方便观众识记;在动态演示过程中,每一次渡河路线的推演、每一个地理位置的变化,讲求循序渐进;视频画面的切换、视角的旋转等尊重大众的观看习惯,尽量做到柔和、舒适,避免频繁、高速、大范围的切换。只有这样,打造的展项才有可能具备吸引观众注意力的基础。

加强工作团队的磨合。在创作过程中,内容团队和形式团队经常就内容脚本的优化和转化、战例推演视频画面的设计和美化、配音解说和特效制作等进行反复研讨,以确保表现形式与内容相符,呈现最佳效果。经过双方充分的沟通和磨合,最终输出的视频基本达到了电子地图方位清晰、行进路线清楚、事件节点明晰、画面切换柔和、动态呈现稳定且富有节奏、二维和三维展示详略得当、配音专业优美且引人入胜等效果,较好地实现了各种元素的有机结合。

原“四渡赤水”展项位置

新“四渡赤水”展项位置

总的来说,韶山毛泽东同志纪念馆重新打造的“四渡赤水”科技展项,直观地展示了“四渡赤水”的缘由、时间、地点、过程、路线,生动地反映了毛泽东同志高超的军事指挥艺术、辉煌战绩和崇高风范;精炼地抓住“四渡赤水”的主干,凭借先进技术实现了文物资料、自然景观、影视片段、画面特效等要素的综合动态演示,不仅创新了革命纪念馆的陈列形式,提升了观众的参观体验感,而且展示了军校的科技成果,增强了馆校协同育人效果。在实际运行中,该展项得到了观众的认可,成为纪念馆社会教育活动的重要教学点。

观众观看新“四渡赤水”科技展项

关于打造科技展项的几点启示

尊重历史事实,避免过度渲染

革命纪念馆是开展爱国主义教育、传播历史文化的重要平台,一举一动都在一定程度上影响着受众的认知和行为。在打造有关历史事件的科技展项时,革命纪念馆应特别慎重,必须聚焦历史事件本身,坚持以真实、客观、准确的史实作为创作基础。一方面,要对历史事件作全面、系统、深入的了解,充分地掌握和分析相关历史材料;另一方面,在解读和阐释历史事件时,要以客观、有效还原历史为第一原则,避免表面符号的过度堆砌和历史事实的过度阐发。

了解观众特征,合理设置内容

有研究表明,观众来纪念馆参观的动机主要有两类,即休闲型参观动机、认知型参观动机。而革命纪念馆打造科技展项的一个重要目的就是让观众来纪念馆参观时不虚此行、学有所获。所以,展项的打造必须充分考虑观众的参观动机和认知水平。在优化内容结构、强化逻辑连贯性的基础之上,适当增强内容的生动性,同时控制好内容输出的信息量,争取短时间内有效吸引观众的注意力,让展项内容能够为观众所快速识别和记忆。

妥善运用技术,注重细节打磨

目前,新技术在革命纪念馆的运用已经比较普遍。但从安全性、实用性、经济性的角度出发,革命纪念馆在展览中应尽量采用稳定成熟且便于持久维护和升级的技术,不应盲目求新求异。在实际展陈中,相关人员要充分了解技术的参数、功能及运行成本,重视技术转化成果的细节打磨、测试和优化,对所涉及的一切要素的大小、比例、形状、色彩、亮度、美感等进行把关,确保内容与形式一致,呈现统一、舒适的视觉效果,避免后期因技术问题影响观众的参观体验。

持续追踪效果,做好经验沉淀

革命纪念馆的展览不是一成不变的,而是会结合展陈设施的运行情况、时代和观众的要求等作出必要的调整或更新。在打造一个新的科技展项时,革命纪念馆一般会采用最符合本馆馆情和观众需求的技术手段。但随着时代的发展和观众对于技术认知的提升,原本用心打造的科技展项也会面临更新的问题。这需要革命纪念馆经常做好展项运行情况的复盘,及时记录和解决问题,确保展项内容、技术、形式的时效性、实用性和生动性,从而持续发挥革命纪念馆的展示和教育作用。