为什么博物馆必须投资数字韧性

来源:

湖南博物院

作者:

吴子毅 译自美国博物馆联盟

发布时间:

2025-07-30 10:24

伊丽莎白·梅里特(Elizabeth Merritt)与尼克·霍尼塞特(Nik Honeysett)在今年2月的“未来对话”(Future Chat)中探讨了博物馆如何应对数字风险。

今年《趋势观察报告》(TrendsWatch)一大重要主题是数字记录、工具和服务的内在脆弱性,以及为保障数字资产稳定性、实用性和可及性制定长期预算的需要(译者注:《趋势观察报告》为美国博物馆联盟的年度预测性报告)。(可参阅该报告中的文章《暂停、审视、思考:如何管理数字脆弱性》(Stop, Look, Think: How to manage digital vulnerabilities),了解相关问题及博物馆可能的应对之道。)与博物馆对维护与更换建筑、设备等实体资产已有明确预算指引不同,对于数字资产的合理开支范围难以设定基准。今日,巴尔博亚公园在线合作机构(Balboa Park Online Collaborative)总裁兼首席执行官尼克·霍尼塞特将通过博客,分享其对于化解数字资产困境的建议。——美国博物馆联盟博物馆未来中心战略前瞻副总裁兼创始主任伊丽莎白·梅里特

我认为电影《终结者》(The Terminator)(1984)中有句台词完美诠释了人类与技术之间复杂的关系。片中凯尔·里斯(Kyle Reese)警告莎拉·康纳(Sarah Connor)终结者将不顾一切追杀她。稍作改动后,这句话也可恰如其分地反映当今人们的技术体验:

“听好了,它(技术)就在那里!我们无法与之谈判,也无法将其规劝。它不知怜悯、悔意和恐惧。直到人类灭绝……它也绝不会停止。”

这就是技术,是一种持续革新、不断进步却深入日常生活的工具。无论是策划展览、管理馆藏、连接观众,还是追踪捐赠,博物馆无不依赖技术。然而,尤其在人工智能日渐普及的当下,数字化的疾速发展令人不堪重负。(大家都知道,当天网(SkyNet)具备自我意识时会发生什么……)

(译者注:天网为电影《终结者》中的人工智能防御系统,后期产生自我意识觉醒,视全人类为威胁,导致全世界近30亿人丧生。)

《终结者》上映不久,我就一直从事博物馆技术相关工作。几十年来,我目睹了技术带来的兴奋、挫败,见证了人们为适应技术做出的不懈努力。回想2005年前后在盖蒂博物馆(Getty Museum)任职时,我曾在灾难恢复规划中假设了一种情景:与电影《十一罗汉》(Ocean’s Eleven)类似,一次电磁脉冲(EMP)将所有技术瞬间瘫痪。一位资深博物馆研究员竟兴奋不已,因为如此他再也不用操作电脑了。此后十年,他经常问我,这些“电子戏法”究竟何时才能消失。

尽管我们常拿技术隐患打趣,但现实是:技术已无法回避。博物馆必须与其和合共生,不仅要学会对其妥善管理,还要学会充分释放其潜力。真正的挑战并非在于跟上技术的快速发展,而在于将其运用周全。这意味着,我们应将技术视为一种战略投资,而非必要开支。因此,我们必须对其进行保护、维护,并在其无法适应项目和部门目标时及时更换。我时常看到一些博物馆坚持使用过时低效的工具数年,也不愿投资能极大提升生产力与观众参与度的解决方案。对此,我的外交式解释是:这些博物馆忠于已有技术。

谈及技术成本,人们容易聚焦于价格本身:昂贵的软件许可、硬件升级、信息技术用人成本等。但问题的关键不在于技术花了多少钱,而在于它产生了多少价值。举例来说,如果某个软件需花费1000美元,成本思维会认为这笔开支我们没预算,负担不起;而投资思维则会认为如果这个软件每天能帮一位员工节省30分钟,不到几个月就能回本。

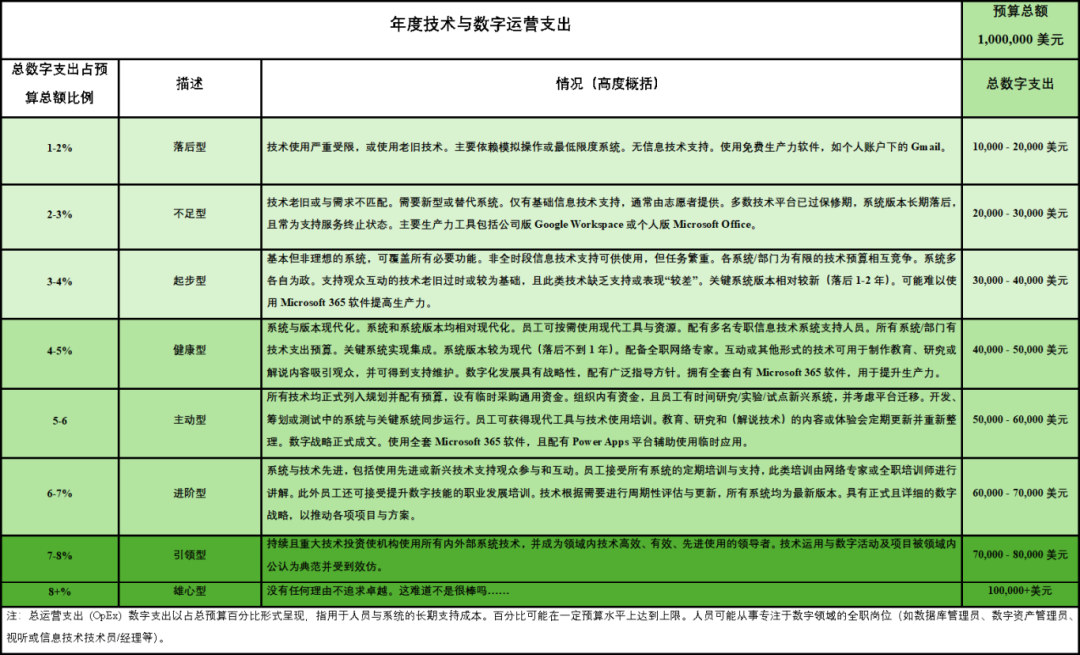

这正是我与同事开发的矩阵所要解决的问题。该矩阵旨在帮助博物馆评估其技术投资在总体预算中的比例,并判断该投入与运营成熟度和战略目标的匹配程度。请牢记,这套矩阵只是一个概括性的框架。若贵馆技术投入更高,自然很好。评估时,请着重关注成熟度描述,以及投资是否获利。

我们的标准参考了Statista在2021年针对全球博物馆数字活动开展的调查(译者注:Statista是全球领先的一站式市场数据平台)。结果显示:约45%的机构在传播与数字化活动上投入不超过总预算的5%;近25%的机构投入不足1%;另有21%的机构投入在1%至5%之间。

从“落后型”到“雄心型”,该矩阵将技术投入水平分为八个等级。最低等级的博物馆组织在技术投入上仅花费1%至2%的总预算。这些博物馆通常依赖陈旧系统、免费或私人软件,几乎没有信息技术支持。这一投入模式虽然短期内节省了支出,但往往导致效率低下、员工受挫,错失吸引观众的机会。

技术投入提升到总预算的3%至4%后,博物馆组织步入“起步型”阶段。此阶段博物馆拥有基本但非理想的系统配置。其中,非全时段的信息技术支持难以跟上工作进度,系统也常常各自为政。这一阶段是转折点,此阶段下,许多博物馆意识到需要更为先进的技术,但缺乏进入下一阶段的资源或战略重点。

技术投入达总预算的4%至5%即为“健康型”阶段,标志着重大改变。此阶段下,博物馆系统相对现代化,员工可使用所需工具,信息技术支持较为完备。此时博物馆内,技术开始扮演战略性角色。例如,数字工具运用于与观众互动,各部门具备一定资金,可投资相应技术,满足具体需求。

技术投入达总预算的5%至6%即为“主动型”阶段。此时,博物馆不再被动应对技术需求,而是规划其技术所需,并将预算涵盖试验性资金,拥有清晰的数字战略。该阶段下,博物馆也意识到培训对于工具效用最大化的价值,并定期更新数字项目,以顺应观众期望的变化。

博物馆达到“进阶型”(技术投入达总预算的6%-7%)或“引领型”(技术投入达总预算的7%-8%)后,博物馆步入了最高阶段,此时,我们常常发现技术是博物馆优秀运营的标志。这些博物馆堪称数字适应的典范,是博物馆领域的佼佼者。此阶段下的博物馆内部系统高效、运作有序,善用新兴技术,设计创新方式吸引观众,同时为员工提供持续的职业培训,将技术深度融入馆务运营的方方面面。此类博物馆展示了“技术是使命实现的推动者而非运营开支”观念下的可能成果。

最后,“雄心型”阶段即技术投入达预算的8%及以上。这难道不是一个极佳阶段吗?虽少有博物馆真正步入这一阶段,但其代表了一个愿景——技术高度集成,成为效能的极大助推器。此阶段下,博物馆系统协同运转,数字活动也堪称典范。

该矩阵并非刚性标准,而是参照工具,用于帮助博物馆明确自身定位、知晓成长进步中应付出的努力。最重要的启示是:应将技术开支视作投资——不仅是对系统和人员的投资,更是对博物馆能力的投资,帮助其履行使命、吸引观众、紧跟数字化时代。

和其他领域支出一样,数字投资不能止于数字工具采购阶段,更应涵盖长期维护。尽管“终结者”中无情的机器刺客只是虚构,但博物馆数字资产面临的威胁却真实存在。我们面对着诸多不可避免的折旧问题,其中一大问题是“比特腐烂”(bit rot),即数据随时间的物理损坏(如同画作在阳光下渐渐褪色。但与画作只是褪色不同,文件或系统可完全消失);另一大问题是“数据腐烂”(data decay)——数据价值随时间降低,例如过时的地址或邮箱信息。

那么,博物馆该如何策划应对持续演进的技术变化,缓解此类危机呢?关键还是在于思维转变。博物馆往往更热衷投资新项目而非维护已有项目。然而,数字可持续性不仅关乎系统运行,更关乎未来的可访问性、可用性与相关性。为数字长期投资争取支持时,我们应将其视作博物馆核心使命,即保护与传播知识的延伸。毕竟,比特腐烂与平台淘汰,正是数字世界中文物随时间消逝的实例。

最后送上一句流行文化金句。在电影《少数派报告》(Minority Report)中,未来由数据与技术预测。虽然我们没有预知者指引前行,但我们今天对技术的战略投资将塑造未来,其中博物馆得以繁荣发展、积极应变、在数字时代确保观众与项目、馆藏紧密相连。