青岛市非国有博物馆概况及基本职能发挥情况研究

来源:

博翼

作者:

赵慧君

发布时间:

2025-05-21 11:14

内容提要:非国有博物馆是博物馆体系的重要组成部分,又是公共文化服务体系中不可或缺的一环。充分履行博物馆基本职能是实现非国有博物馆可持续发展的关键,亦是推动我国博物馆高质量发展的重要因素。青岛市非国有博物馆数量众多、类型丰富、特点鲜明,但部分机构存在开放、收藏、展览、教育等基本职能发挥不足的现象。本文梳理青岛市非国有博物馆概况,分析其在发挥博物馆基本职能过程中存在的问题及成因,探讨非国有博物馆提升品质和推进可持续发展的策略,为国内相关实践和研究提供借鉴。

关键词:青岛;非国有博物馆;基本职能;公共文化服务;可持续发展

从历史上来看,民间力量依托自己的收藏而创设博物馆的实践与理念在我国早已有之,并在博物馆发展史中占据着重要的地位、发挥着重要的影响。实业教育家张謇于1905年所创立的南通博物苑是中国人自己创办的第一座博物馆,其性质便是一座民办博物馆,亦即今天所说的非国有博物馆。改革开放以来,随着国内民间收藏热持续升温,一些收藏家有意将自己的藏品向公众开放,开设民间藏馆蔚然成风。为维护博物馆的社会形象和业务水准,同时也便于民间藏馆开展业务,国家和地方政府逐步将民间藏馆纳入规范管理的范围,一批民办博物馆纷纷获批获得合法地位。2015年,《博物馆条例》中将利用或者主要利用非国有资产设立的博物馆定义为“非国有博物馆”,从而解决了以往“私人博物馆”“民间博物馆”“民办博物馆”等不同称谓所引起的认识、管理和政策上的混乱。随着国家多项鼓励扶持政策的颁发,非国有博物馆数量急速增长,从2010年到2022年,全国非国有博物馆数量从433个增长至2175个,占全国博物馆的比重从13.3%上升到33.1%。

在此背景下,非国有博物馆及其相关现象引发了学界和业界的普遍关注,丰硕的研究成果涵盖了非国有博物馆的法律地位、管理模式、资金筹集、发展路径等多个方面。除了宏观层面的探讨,不少研究者还致力于分析非国有博物馆在不同地区的发展,深入挖掘地方非国有博物馆发展过程中的问题。这些研究成果不仅为非国有博物馆的实践提供了理论支持,也为政策制定者提供了决策参考的重要依据。

通过实地调研、访谈和数据分析等方法,本文全面梳理青岛市非国有博物馆的发展概况,认为相较于国内其他地区,青岛市非国有博物馆发展具有突出的典型性和先进性。这主要体现在三个方面:其一,青岛市非国有博物馆建设起步相对较早,2010年即已获准成立市内首家非国有博物馆—莱西市胶东民俗文化博物馆;其二,青岛市的非国有博物馆发展势头强劲,至2023年底,青岛市非国有博物馆数量已达到97家,占全市博物馆总数的71.3%;其三,青岛市非国有博物馆类型丰富、特点鲜明,既聚焦于历史、艺术与民俗文化,又涵盖工业遗产、自然科技等多个领域,成为青岛市文化生态中不可或缺的一部分。同时,本文进一步分析青岛市非国有博物馆在开放、收藏、展示、教育、研究等基本职能方面的发挥情况,发现存在一定程度的不足。对青岛市非国有博物馆发展概况及基本职能发挥情况进行总结和思考,既可以为全国非国有博物馆研究补充一个样本,也能够为国内相关实践和研究提供些许启示。

一、青岛市非国有博物馆概况

(一)青岛市非国有博物馆发展背景

从发展历程来看,青岛市非国有博物馆的快速发展得益于地方政府建设“博物馆之城”的发展规划,以及各级政府的政策扶持。

2008年,青岛市编制了《博物馆城建设规划2008—2020》,其中提出:“争取到2020年青岛市博物馆总数达到80座左右,全市博物馆总量和人均拥有博物馆量居全国同类城市前列。”2009年5月18日,青岛市公布了《青岛市建设博物馆城规划》,总结归纳了博物馆建设的“10加1”模式(2012年又提出“N+1”模式),即“突出利用多方面的优势资源来建设博物馆,以此来带动相关产业良性发展”。

之后,国家层面的鼓励与扶持政策陆续颁布,如《关于促进民办博物馆发展的意见》(2010年)、《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011—2020)》(2011年)、《博物馆条例》(2015年)、《关于进一步推动非国有博物馆发展的意见》(2017年)等。全国范围内非国有博物馆的建设热潮持续升温,这进一步巩固与强化了青岛市非国有博物馆建设的既有发展道路与策略。

为促进青岛市非国有博物馆规范健康和快速发展,青岛市政府出台系列扶持文件,比如《关于促进民办博物馆发展若干政策的意见》(2014年)、《关于进一步鼓励社会力量兴建博物馆的实施意见》(2019年)、《关于加大扶持非国有博物馆发展力度的实施意见》(2020年)、《青岛市非国有博物馆免费开放补助实施细则》(2021年)、《关于促进文化产业和旅游业高质量发展的实施细则》(2022年)等。这些文件在拓宽办馆渠道、落实税费优惠政策、加快制度建设、加强人才培养、促进文创销售等方面提出了具体的意见和补助标准。特别是2014年颁布实施的《关于促进民办博物馆发展若干政策的意见》规定,帮助民办博物馆配置基本的安防、消防设备和博物馆参观出入安检计数系统并实现110报警等安防联网,以政府购买服务的方式对免费开放的民办博物馆给予补助,以及对举办临展、引进本市以外的特色展览或组织本馆展品赴境外展出的民办博物馆给予奖补等,有效地推动了青岛非国有博物馆的快速发展。青岛市各区(县级市)也纷纷颁发扶持政策,根据本区(县级市)不同类型的非国有博物馆馆舍面积、年度免费开放天数、参观人数、举办展览次数、举办活动等级和次数等情况给予不同的补贴标准。其中,尤以崂山区、市南区扶持力度较大,在一定程度上成为这两个区非国有博物馆数量较多且发展状况较好的原因之一。

(二)青岛市非国有博物馆数量及分布

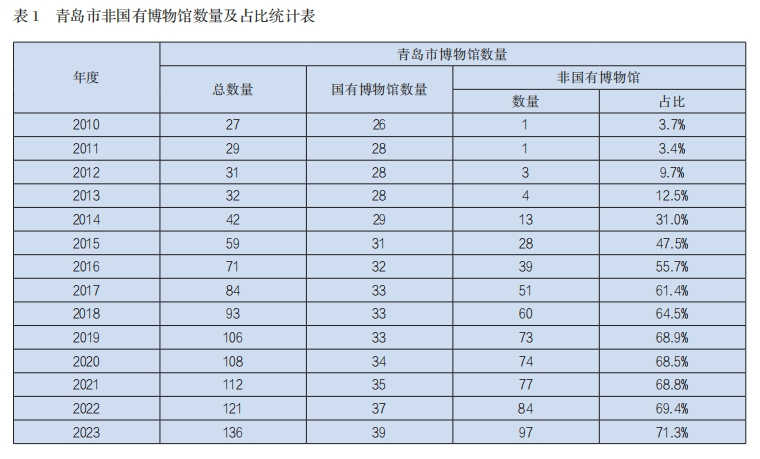

2014年之前,青岛市非国有博物馆发展相对缓慢。随着2014年相关法规与政策相继出台,青岛市非国有博物馆进入了一个快速发展阶段。特别是2014年至2017年期间,青岛市非国有博物馆的注册数量呈现井喷式增长,并在2016年时超过了全市国有博物馆数量。至2023年,青岛市非国有博物馆总数达97家,占全市博物馆数量的71.3%,这一比例显著高于全国非国有博物馆33.1%的平均水平(表1)。

从分布情况来看,青岛市非国有博物馆在7个区3个县级市内都有分布。其中,崂山区数量最多,达22家,这与该区经济水平较高且很早并持续颁布扶持办法有密切关系。胶州市12家,这与当地政府致力于打造大沽河省级生态旅游度假区有关,诸如青岛宝龙美术博物馆、青岛崇恩自然奇石博物馆、胶州市六艺园艺术博物馆、胶州市板桥镇博物馆等都集聚在该度假区内,构成了胶州市政府重点建设的文化旅游项目。市南区11家,分布最为密集,其中艺术类博物馆居多,这与市南区地理位置优越、文化旅游业发达以及作为青岛市政治文化中心的定位密切相关。此外,在市南区文旅局指导下,市南区非国有博物馆选址基本沿海岸线布局,具有一定的集聚效应。

(三)青岛市非国有博物馆类型与特点

目前,我国尚未确立统一且权威的非国有博物馆分类标准。学界和业界普遍从投资主体这一宏观视角以及藏品分类这一微观视角对非国有博物馆进行分类和探讨。

从宏观上讲,非国有博物馆的分类主要依据其投资主体进行划分。据此,本文把青岛市内非国有博物馆划分成企业办馆、个人办馆、集体办馆、高校办馆和民办公助类。企业办馆和个人办馆是非国有博物馆的两种主要类型,与全国范围内个人办馆是非国有博物馆办馆主流不同,企业办馆是青岛市非国有博物馆的主要办馆形式。在青岛,企业非国有博物馆高达43家,个人办馆次之,有39家。另外,村集体办馆12家,多为乡村记忆类博物馆,如青岛市李沧区南岭记忆博物馆、青岛市城阳区城阳村社区村史博物馆等;或依托村内主要产业而建,如胶州大沽河叶家窑黑陶博物馆、平度市何家楼陶艺博物馆等。高校非国有博物馆2家,发展水平较高,青岛滨海学院世界动物自然生态博物馆为国家二级博物馆(图1),青岛黄海学院博物馆为国家三级博物馆。民办公助的非国有博物馆有1家,为平度市一大旧址文化博物馆,建在平度一大旧址文化园内,这是一家以爱国主义、红色旅游体验、休闲度假观光为一体的复合型红色旅游景区。

从微观的角度来看,可依据藏品的不同种类对非国有博物馆进行分类。青岛市97家非国有博物馆的藏品种类丰富,包含钢琴、油画、印刷机、杯子、古筝、古毯、根雕、电影、玉石、家电、珠宝、贝壳、发饰、花边、花饽饽、汽车、紫砂用具、红色旧址、航海文化、民俗文化、海防文化、葡萄文化、茶文化、酒文化等多个门类。其中有很多门类是国有博物馆没有收录的,成为国有博物馆的重要补充。根据藏品种类的不同,可以将青岛市的非国有博物馆大致划分为艺术文化类、历史文化类、企业文化类、民俗文化类、自然科技类、乡村记忆类、红色文化类等七个类别。其中,尤以艺术文化类数量为多,有34家,这在一定程度上与青岛市的艺术氛围及打造“艺术之都”的举措有一定关联。

二、青岛市非国有博物馆基本职能发挥情况

非国有博物馆与国有博物馆一样,是博物馆体系中的重要组成部分,是公共文化服务体系中不可或缺的一环,肩负着收藏、保护、展示、教育、研究等基本职能。从整体上看,青岛市非国有博物馆以博物馆职能规范为指引,收藏、保存了大量文化遗产,并通过举办各种特色展览和活动,为公众提供了多样化的文化体验,在公共文化服务方面表现出社会力量协调合作的独特优势。但细究而言,青岛市部分非国有博物馆在基本职能实施方面存在明显不足,制约了其在公共文化服务体系中发挥应有的重要作用。接下来,本文将从开放、藏品管理、展览和社教活动、研究等方面入手,考察青岛市非国有博物馆在博物馆职能发挥上的问题与困境。

(一)青岛市非国有博物馆的开放情况

向公众开放是博物馆最基本的义务和原则,也是决定其社会服务功能能否实现的先决条件。青岛市非国有博物馆的创办为城市的文化建设注入了活力,使公众有更多机会接触并了解青岛市丰富的历史、文化、艺术、科技等资源。

自2008年推行博物馆免费开放并对免费开放的博物馆予以补助以来,我国绝大多数博物馆实现了免费开放。在青岛市非国有博物馆中,免费开放的有88家,另有9家博物馆收费。总体而言,青岛市非国有博物馆的免费开放程度较高。通过调研发现,青岛市部分非国有博物馆基本可以实现全年300天以上的开放,如海尔世界家电博物馆、青岛金石博物馆、青岛鲁作家俱博物馆、青岛市崂山区个杯堂杯子博物馆等。但也有一些非国有博物馆的开放程度相对较低,部分非国有博物馆常因建筑整修、消防安全整改、设施升级改造、展览提升、外出活动等原因而临时闭馆,如胶州市艾山民俗博物馆、青岛崇恩自然奇石博物馆等。与此同时,亦有部分非国有博物馆因面临资金短缺、场地搬迁等问题而长期闭馆,如青岛墨邑博物馆、胶州九兴博物馆等。整体来看,承担宣传与教育职能的企业及高校非国有博物馆、实行收费运营的非国有博物馆、位于旅游景区内的非国有博物馆在开放程度上高于其他非国有博物馆。

因交通不便、知者寥寥等原因,部分非国有博物馆平常鲜少有观众前来参观。对于预算紧缺的非国有博物馆来说,开放即意味着水、电、人工等运营成本。为节约开支,非国有博物馆往往选择闭馆或“非预约不开馆”。然而,“没有”观众则不开馆,不开馆则更没有观众。沉寂的博物馆宛如乔治·布朗·古德(George Brown Goode)所说的“墓地”,无法发挥其公共文化服务职能。实际上,不开放意味着对博物馆经营的放弃。需要警惕的是,一些非国有博物馆往往被企业或个人作为获取优惠政策、资金支持的途径,为完成政府政绩、城市规划的需求而创建。非国有博物馆成为私人或企业追求收益的副产品,一旦这些功能得到了实现,非国有博物馆便被闲置,进而演变成“空壳馆”和“挂牌馆”。这种饱受诟病的博物馆现象不仅造成了资源的浪费,而且还给社会带来了不良影响。

(二)青岛市非国有博物馆的藏品管理情况

博物馆是严肃的现代公共服务机构,有着严格的专业伦理规范。收藏既是博物馆存在的根本,也是其未来可持续发展的重要支撑。目前来看,各非国有博物馆主要依据《关于民办博物馆设立的指导意见》中的条件来设立。该《指导意见》要求,非国有博物馆藏品应当真实可靠且来源合法,且不应少于300件(套)。结合备案资料和实地调研可知,青岛市非国有博物馆藏品数量在300件—500件的有59家,501件—1000件的有15家,1001件—10000件的有16家,10000件以上的有7家。藏品多数为企业或个人购买、征集而来。

种类丰富且多样的藏品是非国有博物馆的显著特色和优势所在。鉴于收藏的偏好与灵活性,非国有博物馆通常致力于某一特定领域或主题,其藏品往往具有小众化和专业性强的特点。例如,青岛贝壳博物馆馆藏数量、质量处于国内领先水平,其藏有来自五大洲、四大洋68个国家的30000枚贝壳标本及化石,既有号称“海贝之王”直径1.3米的大砗磲,也有需用放大镜才能看到的小沙贝,还有来自4.5亿年前奥陶纪的鹦鹉螺化石。然而,就大多数非国有博物馆而言,其藏品的保护和管理状况较之国有博物馆存在较多不足,在藏品登记、建档、备案工作等方面并不完善,更遑论对藏品进行有效的保护与修复。这一情况的出现主要与资金短缺、场地有限、专业人员匮乏等现实条件的制约有关,也与博物馆工作人员对藏品保护重要性的认识上的不足有关。

(三)青岛市非国有博物馆的展览及社教活动情况

博物馆服务公众社会,需要有好的文化产品,展览是博物馆最重要的文化产品。展览是博物馆进行知识传播和公众教育的传播媒介,是博物馆发挥教育功能的主要载体,是博物馆满足公众精神文化需求的重要途径。看展览是观众到博物馆的主要目的,并在看展览的过程中实现自主学习。由此,博物馆的教育功能得以发挥。

青岛市非国有博物馆推出的展览以基本陈列为主,内容多样、主题鲜明,譬如以电影为主题的青岛西海岸新区宋蕾电影文化博物馆、以传统工艺花边制作技术为主题的即墨花边博物馆、以海防为主题的青岛雄崖海防博物馆等。此外,非国有博物馆的部分展览经过了较为精心的设计与深入的研究,如青岛万里江茶博物馆的基本陈列。该展览分为悠久的中国茶文化、中国茶及茶文化在世界的传播、齐鲁文化与茶、崂山茶探源与“南茶北引”四个单元,并设有“神农尝百草”“竹林七贤”“哥德堡号沉船”等多个场景装置,内容丰富、形式多样,观赏性、知识性兼具(图2)。一些非国有博物馆的展览参与性、互动性较强,如青岛金石博物馆中的奇石馆发出的“欢迎触摸”的邀请,极大地丰富了观众的参观体验(图3)。相较之下,也有一些展览只是藏品的简单陈列,缺少内在逻辑性,更缺乏基本的介绍与阐释。此外,大多数博物馆只有一个展厅,囿于展览空间的限制,这些博物馆通常无法举办临时展览。由于对展览概念认识的不足,一些博物馆甚至将参加展销会、文博会时短短几天甚至一天的展示/展销活动看作临时展览。这种误解造成了博物馆展览活动质量低下的现象,展览活动缺乏深度和系统性。

相较于展览,青岛市大多数非国有博物馆在社教活动的组织与开展方面表现更为出色。这些博物馆在社教活动的策划与执行上通常展现出更高的灵活性和创新能力。对很多非国有博物馆来说,社教活动是其主要的收入来源,尤其是课程培训和体验活动的开展。这些博物馆或在馆内自行举办,或与研学机构合作开展研学实践活动,或主动进入校园、社区进行活动推广。一些条件较好、实力较强的博物馆甚至成为大、中、小学的校外实践基地。然而,部分非国有博物馆对社教活动的理解存在偏差,不乏出现将团队参观、调研、研讨会、培训、采访报道等同于社教活动的情况。

(四)青岛市非国有博物馆研究情况

研究是博物馆诞生之初便有的功能之一,是新时代博物馆高质量发展的内在动力和必然要求。研究工作是博物馆发展的基石和动力源泉,更是推动博物馆自身进步的关键力量之一,为博物馆提供的各项服务之完善和发展提供精神动力和智力支持。正如2024年博物馆日主题所指出的,博物馆是培养好奇心、创造力和批判性思维的、充满活力的教育中枢。从艺术、历史到科学技术,博物馆是融汇教育和研究的重要空间,形塑我们对世界的认知。

在青岛市的众多非国有博物馆中,青岛贝壳博物馆在研究领域较为突出。该馆成立了贝类生物科学研究院,设有科教研发部门,致力于贝类研究、科普研究以及文创产品的开发研究,并出版有多部论著。然而,部分非国有博物馆受限于资金、专业技能、人才资源以及理念和认识上的局限,鲜少进行学术研究,更没有关于博物馆运营、管理、展览以及观众方面的研究。缺乏研究带来的弊端显而易见。由于缺乏对展品的深入研究与解读,甚少对展览进行有效的组织和展示,使得展览质量不高,创新性和多样性不足,影响了博物馆对公众的吸引力,也限制了博物馆在教育和文化传播方面的作用。而缺少对观众的关注,则势必导致博物馆逐步失去观众,从而陷入到发展的恶性循环中。

当然,正如其他学者所指出的,学术研究这一指标对于非国有博物馆来说是一个薄弱项,不应该对非国有博物馆的研究有过高的要求,应降低发表学术论文和科研经费与设备等硬性指标的要求。诚然,评估非国有博物馆的研究状况不应仅以学术成果的发表为唯一标准,而应更多地注重其日常工作中的实践与应用。在运营、管理、展览、观众服务等方面,对非国有博物馆进行持续的总结与反思,并将这些思考融入日常工作中并促进其提升与改进,不失为另一种行之有效的研究途径。

三、结语

当前,作为博物馆体系中的重要组成部分,非国有博物馆的发展状况直接关系到我国博物馆整体发展的品质。在认识到非国有博物馆存在不足的同时,如何推动其向高质量发展转变,已成为一个亟待解决的重要课题。

纵观青岛市的非国有博物馆,其在政策鼓励下迅猛发展,主题多样、内容丰富、数量众多,成为青岛市重要的城市文化空间,并一定程度上提升了青岛的城市形象和文化软实力。但整体来看,部分非国有博物馆未能良好运转并有效履行其博物馆基本职能,存在开放不足、不重藏品管理、展览和社教活动量少质低、忽视研究与教育等问题。究其原因,既有经费、场馆等现实条件的制约,亦缺乏强力有效的政策指引,但归根结底则是大多数非国有博物馆未能形成“博物馆意识”,即认为博物馆只是私人展馆或企业附属,不关注博物馆的专业性,亦不关注博物馆的专业化发展,不关注博物馆应该做什么和应该怎么做。这一问题在国内亦具有普遍性。

为改善非国有博物馆基本职能发挥情况,推进非国有博物馆的健康可持续发展,促使非国有博物馆明确其定位与职责是至关重要的。从地方政府角度而言,应积极举办政策解读培训班,组织非国有博物馆馆长及核心工作人员参与学习,对非国有博物馆定义、性质、业务工作、职业伦理以及相关政策法规进行详细解读,促使非国有博物馆树立正确的博物馆观念和发展方向。就非国有博物馆自身而言,需树立博物馆意识,恪守博物馆的定义、性质与原则,加强内部建设,建立完善有序的博物馆机制,确保收藏、研究、展览、教育等工作的规范开展和公共文化服务职能的有效实施。