做“烂”了的冰箱贴?博物馆文创何不尝试“小而美”方向

来源:

博展联盟

作者:

发布时间:

2025-05-13 09:31

3月25日12时41分,被誉为全国文创冰箱贴“天花板”的国家博物馆凤冠冰箱贴销量突破100万个,前后历时8个月零6天。这款以明代九龙九凤冠为原型的文创,凭借精工细作的3D打印技术和限量营销策略,成为国博20年来的“销冠”。

然而,它的成功也催生了博物馆文创的“冰箱贴依赖症”:各地博物馆纷纷效仿,推出各类文物主题冰箱贴,导致同质化泛滥。当游客的冰箱被贴满“千篇一律的文物符号”

博物馆是否该思考:文创的出路,只能困在“冰箱贴”里吗?

据中国旅游报消息,今年五一假期,一张张票根成为撬动山东文旅“长消费”的有力杠杆。人们携旅游列车车票可以享酒店、景区联动优惠,凭景区门票可以到影院优惠观影……山东“宠粉”策略升级,“好客”温度提升。同时,全国多地开启演唱会、音乐节、体育赛事等热潮,“票根经济”成为五一文旅消费的新增长点。这或许启示我们:

跳出同质化文创内卷,以“小而美”的创意开辟新赛道。

01.文创优秀案例

实用类:让文化融入日常

安阳博物馆将商代青铜器纹饰融入紫砂壶、随身镜,甚至开发了“甲骨文咖啡”,用拉花呈现文物图案,游客边品咖啡边感受历史。

河南博物院推出“豫见考古体验箱”,将文物修复与策展体验结合,让用户化身“考古学家”,动手挖掘“妇好鸮尊”拼装积木。

济南市博物馆的“文物剪影小夜灯”通过光影技术重现文物轮廓,兼具照明功能与艺术美感,成为年轻人床头的新宠。

互动体验类:从“观赏”到“参与”

苏州博物馆将镇馆之宝“吴王夫差剑”设计成“胖宝剑”毛绒玩具,以萌化形象打破文物距离感,甚至衍生出开瓶器、钥匙扣等实用周边。

甘肃省博物馆的“铜奔马”玩偶凭借“丑萌”造型爆红后,又开发“甘肃(不)土特产”系列毛绒文创,结合地域饮食文化打造社交货币。

02.为何“小而美”更值得探索?

避免同质化,打造差异化IP

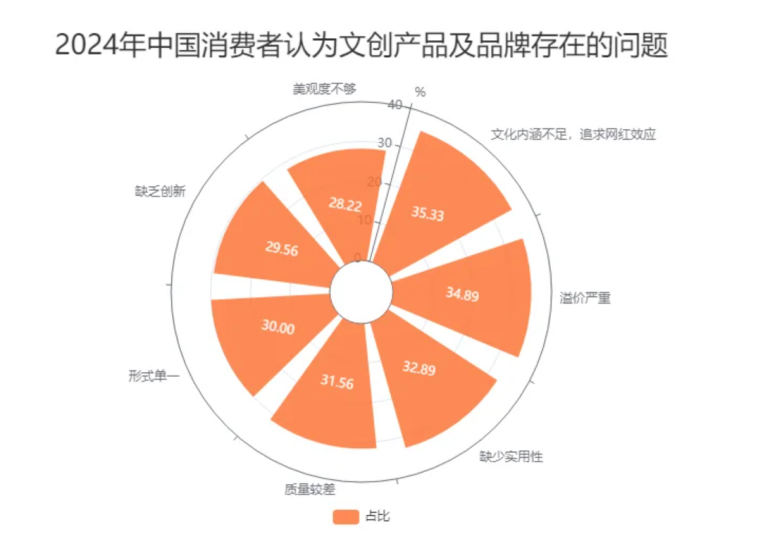

不是说不能做冰箱贴,而是博物馆文创需从“文物符号搬运”转向文化叙事重构,避免“为了做冰箱贴”而“做冰箱贴”。据艾媒咨询《2024中国文创产品行业发展状况与消费行为调查数据》报告显示,35.33%的消费者认为当前的文创产品文化内涵不足,追求网红效应;30.00%和29.56%的消费者认为当前文创产品形式单一和缺乏创新。

激活长尾消费,延伸产业链

“票根经济”通过优惠联动拉动二次消费的逻辑,同样适用于文创。例如,河南博物院的“考古盲盒”带动了工具包、鉴定手册等配套产品,形成体验闭环。若将文创与景区、餐饮、住宿权益绑定,可进一步打通消费链,实现“以一带多”。

03.给博物馆的三大建议

深耕文化内核:拒绝“贴标签式”设计,挖掘文物背后的历史、工艺、民俗故事,如将文物元素卡通化,增加设计感,并配合诙谐感文字提升产品的趣味性,潜移默化地传播了优秀传统文化。

细分用户需求:针对亲子群体开发互动玩具,针对Z世代推出潮玩盲盒,针对银发族设计便携生活用品,实现分众化创新。

构建生态联盟:联合文旅、商业品牌打造IP联名,如“甲骨文咖啡”与本地餐饮合作,形成“打卡-消费-传播”的闭环。

冰箱贴的爆火印证了“文物IP化”的潜力,但若止步于此,无疑是对文化资源的浪费。博物馆需跳出“爆款思维”,从“小而美”入手,让文创成为连接过去与未来的桥梁——它可以是手中的一杯咖啡、书桌上的一盏夜灯,甚至一次沉浸式考古体验。唯有如此,文物才能真正“活”进生活,而博物馆文创,也才能从“网红”走向“长红”。