基于“主题叙事”理论的古籍展览创新模式研究

来源:

《博物馆管理》

作者:

陈嘉雯

发布时间:

2025-04-29 09:26

内容提要:古籍展品不同于器物的自身特点,对其展陈有所限制。策展人可以通过采用“主题叙事”阐释模式、明确展览主题、创新表达手段,策划出吸引观众的古籍展览。本文以深圳博物馆“传承之道”系列古籍展览为例,探讨如何基于“主题叙事”理论实现展览模式创新,将古籍的文化内涵更有效、更生动地传递给观众,回应观众“透物见人”的观展期待。

关键词:古籍展览;“主题叙事”理论;深圳博物馆

近年来,国家加大对古籍的宣传推广力度,鼓励各级各类古籍存藏机构开展古籍专题展览展示。国内古籍展览数量不断增加,但以古籍展览为研究对象,探讨此类展览的策展理论、阐释模式、表达手段的研究较少。“传承之道—深圳博物馆藏系列古籍善本展”是深圳博物馆自2018年起举办的古籍系列专题展览,按经部、史部(上、下)、子部(上、下),集部(上、下)的展览序列,分7年全面地向观众展示馆藏古籍体系,展览取得了极大的反响。本文拟以“传承之道”系列展览为案例,分析基于“主题叙事”理论的古籍展览的创新模式,探索馆藏古籍展品的策展策略与展陈表达手段上的突破点。

一、古籍展品的特点与展陈限制

古籍作为藏品时,具有学术资料性、历史文物性和艺术代表性的基本属性;当古籍作为展品资源时,与器物类展品有着明显区别,具有材质脆弱性、外形单一性和内涵丰富性的特点。策展人在策划实施展览时,既要遵循古籍“保护为主”的先要原则,对其物理实体实施稳妥安全的存藏;也要努力实现“合理利用”的目的,对其历史人文内涵进行深入的研究,讲好古籍的故事。

古籍展览传播存在一定的难点。古籍展品的总体外形和陈列方式相对单一,对观众的视觉刺激较弱。中华古籍以繁体中文为主,写印顺序与现代书籍相异,多缺少句读,这些因素提高了一般观众的阅读门槛。目前国内古籍展览多采用以四部分类法为基础的目录学逻辑陈列和介绍展品,这种以展品学术分类来替代展览主题和结构的模式,造成展品信息的碎片化,容易让观众产生古籍展览“看不懂”“很无聊”的刻板印象,多数观众表示更想了解书中蕴含的史实和历史人文故事。

因此,策展人们亟需在策展模式上寻求创新,以突破目前古籍展览“千展一面”的状况,回应观众“由物到事”“透物见人”的观展期待。

二、古籍展览的内核创新

(一)阐释模式的选择

古籍展览模式创新的关键在于阐释模式的创新。展览的阐释模式,是根据某一分类或主题逻辑而展开的展览结构及展品信息叙述的呈现模式。以传统目录学的分类逻辑向观众传播的古籍展品信息是稳定而碎片化的,实质上是一种以展品为中心的陈述式陈列,我们称此为“外观审美型”古籍阐释模式。

“传承之道”系列中的单项古籍展览则采用了“主题叙事型”阐释模式。“主题叙事型”展览,也称为“信息定位型展览”,是指将孤立地呈现在博物馆展柜中的各种器物,用鲜明的主题和生动的故事线串联起来,共同叙述器物背后所发生的关于“人”“自然”和“社会”的故事。展览的主题从古籍展品内涵中提炼和总结而来,遵循展览受众的认知特点和生活经验。在这种展览模式中,古籍不再仅仅作为被欣赏的对象,而是成为故事叙述系统中的要素和物证,主题成为整个展览逻辑的核心。从“外观审美型”向“主题叙事型”的阐释模式转变,实质上是古籍展览从“以古籍为中心”向“以观众为中心”的转变。在“主题叙事型”阐释模式下,观众不再是展品信息的被动接受者,展览主题将构建古籍文献与展览观众之间的知识和情感联系,引导两者建立起有效的对话,引发观众对展览的主动理解和思考。

值得探讨的是,两种阐释模式能否结合呢?深圳博物馆在“传承之道”系列的展览规划中探索了这种可能性:整个系列的规划遵循四部分类法的基本逻辑,以“经史子集”的顺序组织各展览的展品,单个展览只展出某一部类的古籍,将目录学、版本学、文献学基本知识融合到每一个单项展览中展示传播。系列中各单项展览中采取“主题叙事型”阐释模式,提炼可以囊括相应展品的人文历史主题,具体展品根据主题编排而不再拘泥于目录学分类。此种“系列展览方案”可博取两种阐释模式的长处,既体现古籍文献的收藏完整性和保存有序性,全面地展现存藏单位的收藏实力和收藏体系,又为每年富有特色的叙事主题提供充足的展品材料。

(二)展览主题的确立

在“主题叙事型”阐释模式下,主题的确立是展览成功的关键。主题体现了展览的传播意图,是古籍文献价值的全面提炼,也是策展人具有独创性的思维产品。古籍蕴含中华文化跨越时空的共通性,展览应在其广博内涵中找寻穿越古今、指向未来的立意和主题。展览主题提炼的基础,一是策展人对历史学、目录学、版本学、文献学的深厚学养和专业知识;二是策展人在对古籍文献长期大量的整理和研究后,对本单位所藏古籍特色的总结。

馆藏特色是古籍展览主题开发的主要来源。对于收藏量大、体系完整的大存藏单位,策展人可以在充足的展品资源中寻找各种主题,但对于中小型古籍存藏单位,其古籍的数量和版本价值往往难以支撑面面俱到的通史式框架。以“传承之道—深圳博物馆藏子部古籍善本(下)”展览(下文以系列中单项展名简称)为例,该展解构了馆藏子部古籍的原有分类编排逻辑,对其中“艺术类”“小说类”“佛经类”“类书类”文献进行了多层次的深入解读,重构出可以涵盖这些文献的展览主题。深博收藏的子部古籍数量较多,涉及的内容非常繁杂,其中既有版本精良的古典小说名著,又包含大量成体系的篆刻、棋艺、佛经类古籍。据此馆藏特色,展览选择“古籍里的历史记忆”为主题,用《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》《红楼梦》五部文学名著中为观众熟知的故事为引子,引出“庙堂—江湖”“神话—世俗”的古籍世界。九十余部子部古籍被重新组合编排,向观众讲述“中国古代官僚体制的变迁”“中国侠义精神的起源与发展”“中国神话世界的演变”“中国市井文化的发展”(图1)。主题“古籍里的历史记忆”囊括了内容纷繁的馆藏子部古籍,两两对应的四个子主题以明确的线索和强烈的故事性引起了观众的兴趣,并在叙事中充分展示馆藏精良版本。

地域特色和本土化特征为古籍展览主题开发提供新思路。中小型古籍存藏单位的收藏特色往往与地域历史文化具有较强关联,与其追求大而全的存藏体系展示,不如发掘古籍中凝结的地域文化特质,开发能够展示当地的历史文化价值和审美变迁的本土化主题。本土化思维鲜少应用于古籍展览策展领域,但在国家倡导“让书写在古籍里的文字活起来”的大背景下,各地古籍传承的历史脉络和人文特征需要被重视和研究。深圳博物馆根据馆藏特色与自身定位,重点开发了突出岭南文化特点与变迁的古籍展览主题。以“传承之道”系列展览中的“集部(上)”展览为例,主题为“中国古代诗文所反映的岭南意象的变迁”(图2)。早期诗文中,岭南被认为是“蛮荒瘴疬”的边域之地,随着道路开凿、国家治理、海洋贸易、文教繁荣,五岭以南逐渐发展出与中原文化深度融合并独具特色的古代文化,这种变迁过程可以在“别集类”古籍诗文中得以体现。展览从诗文的角度解读岭南从我国版图的一隅到逐渐成为中华文化重要组成部分的过程,从古籍中探索中华文化从多元到一体形成过程的岭南例证。该展立足于岭南文化,将原先被认为与观众生活离得很远的别集类诗文与本土文化相结合,开幕后取得很大反响。本土化古籍展览主题的开发,是对地区特定历史文化的传承和创造,体现中华传统文化的多样性特征,帮助策展人在展览实践中探求更大的想象空间。

三、古籍展览的表达手段创新

展览的叙事主题、叙事逻辑和展品内涵,需要通过空间设计与多感官体验方案来向观众表达,这要求古籍展览策展人有较高的形式设计素养。策展人可以从古籍展厅动线设计、古籍符号化信息的转化和表达以及展览文字的多层次演绎等方面实现古籍展览表达手段的创新。

(一)古籍展厅动线设计

“动线”概念源于建筑设计领域,是指人在建筑空间中的行走中所产生的行为路线。这种虚拟的活动轨迹具有一定的顺序和方向,将空间中的各个小空间串联起来。当我们把动线这个概念借鉴应用于博物馆策展理论时,可以从以下表述理解展览动线概念并将其作用于策展实践,即由展览主题和叙事逻辑所引导的,观众在展厅内各空间中进行观展行为所形成的行为路径。

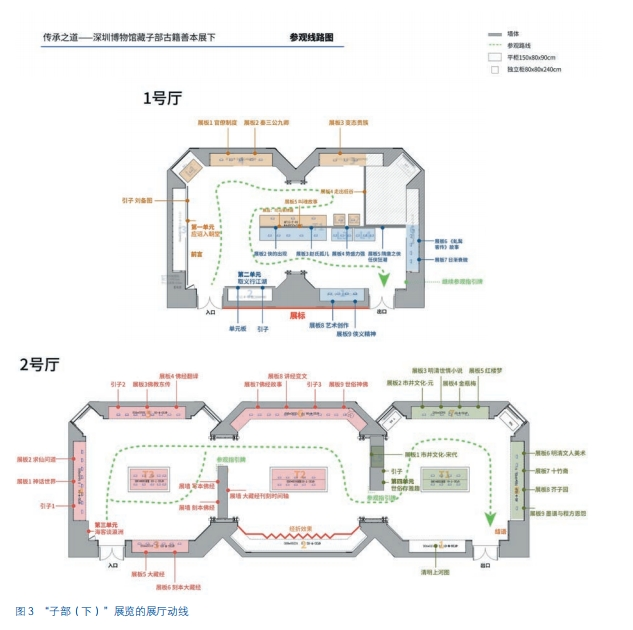

展览动线的科学设计是古籍展览表达的重要手段,体现相关古籍主题的逻辑性。展览动线的底层逻辑,是依据主题而展开的叙事结构。策展人在规划展览动线时,需要将展览文本的叙事层次外化为展厅参观路径的顺序和走向,实现二者的节奏同谐。“传承之道”系列“子部(下)”展览中,“古籍里的历史记忆”是展览的总主题,“庙堂—江湖”“神话—世俗”的古籍世界是总主题下的多线叙事的四个子主题。策展人在安排展览空间和动线时,将“庙堂”“江湖”安排在一展厅,分别以棕黄和灰蓝为主色调,“神话”“世俗”安排在二展厅,分别以宗红和雅绿为主色调,两个展厅之间以引导连廊相接(图3)。展厅采用空间交联与分隔来体现四个子主题两两相对的关系,使用同属于莫兰迪色系的色彩来体现子主题与总主题的关系(图4),引导观众穿梭在四种古籍里的历史记忆空间中。空间的结构与叙事的逻辑保持一致,精心设计的展览动线使观众定向式体验全部展览空间,主题叙事文本逻辑因展览动线而得以在展厅中重现。

“子部(下)”展览中的动线细节规划亦体现策展人的心思。展厅动线初段,由于原展厅场地巷道过分狭长,故而封闭部分巷道来避免参观人流聚集而造成的观赏节奏过缓。在动线中段,于涉及相对艰深的佛经知识的的第三子主题“神话世界”中设置重点知识解析墙,放慢观众参观速度,配合“人在景中”的休息区营造沉浸式的体验感(图5)。动线尾段,安排画谱印谱独立柜,完成主题叙事第三个层次的解读。整个展览的动线安排,完全服从于“古籍中的历史记忆”这一主题的叙事逻辑和层次,并在动线中安排和缓与高潮的点位,形成不同于“外观审美型”阐释逻辑中所有展品均衡稳定的介绍节奏,打破观众的刻板印象。展厅动线帮助观众在观展行为中逐渐理解四段“古籍中的历史记忆”的叙事逻辑,回应观众构建逻辑性的观展心理预期。经科学规划的展厅动线帮助策展人突破传统目录学陈列逻辑,是构建“主题叙事”阐述模式的重要手段。

(二)古籍的符号化信息在展厅空间中的转化和多感官表达

古籍的价值信息隐藏在以文字为主的大量符号中,当这些符号被视觉性呈现到观众面前时,观众需要经历“看见—阅读—理解”的过程,而这种过程受古籍文字字体、句读、写印顺序和观众专业知识水平的影响,信息获得是较耗费精力的。当古籍展览不再局限于仅仅展示作为“物”的古籍展品本身,策展人就需要秉承以观众为核心的理念,着力于提取和整合古籍的符号化信息,并根据叙事主题和逻辑进行合理的编码转译,借助多元化的手段完成在展厅空间中的展示表达。

这一过程强调“体验感”,需要根据人的认知体系提取古籍符号化信息中与现代人行为习惯、生活体验具有“相似性”和“相关性”的内容,通过展品、体验手段、说明文字来构建一个能够被体验和记忆的三维展览空间。这种古籍展厅的体验过程会吸引观众的注意,唤起观众的情感,引发观众的思考和展厅外的进一步探索,而不是百科全书式地播报和展示。

一般古籍展览中最常触发的是观众的视觉感受,即观众通过观看展品和阅读说明文字来了解古籍。而创新的古籍展览模式则强调观众的视觉、听觉、嗅觉、触觉和空间行为感的多感官体验。

上文提到的“集部(上)”展览,根据展览的主题“中国古代诗文所反映的岭南意象的变迁”,策展人在形式设计上配合时间从早到晚的线性叙事逻辑,“邀请”观众成为岭南诗文的“时间漫步者”。观众先是驻足“五岭”场景,细读因地理阻隔而被早期文人描述为“炎瘴酷厉”的岭南大地;然后随着唐代文人的脚步走过“梅关古道”场景(图6),进入岭南体验物产丰美;再漫步海边,感受独特的海洋文化(图7);最后走进到岭南建筑之中,品读此地本土思想和人文风俗。展览动线中安排了五岭、梅关、海船等多个大型场景,“人在景中”的设计让历时性的诗文意象变化融入到观众所处的空间当中。视觉设计上,展厅中使用提取自广彩瓷和广珐琅的色彩作为展厅主色调,并将“五岭群山”“荔枝”“船舶海浪”“满洲窗”“镬耳墙”等岭南元素抽象化、图案化后大量使用在展厅中。嗅觉设计上,展览安排隐藏型扩香机在梅关场景喷散腊梅花香、在介绍岭南物产的部分喷散荔枝果香。在听觉方面,在介绍海洋文化的部分配合蓝色水波纹灯播放海浪背景音,在介绍岭南风土人情的部分播放由五种岭南方言朗读的古代诗文。观众在展厅中看古籍、过梅关、品荔香、听方言,多感官交互、多场景交互的设计,将古籍展览从以前的纯视觉阅览变为一场集合视觉、嗅觉、听觉、空间行为多知觉参与的主动体验。

古籍的文献内载信息的体验化表达,帮助观众快速直接获取文字符号中的隐性信息,了解古籍中蕴含的人的行为、观念价值和历史过程,展览的传播效果被大大增强。

(三)展览文字的多层次演绎

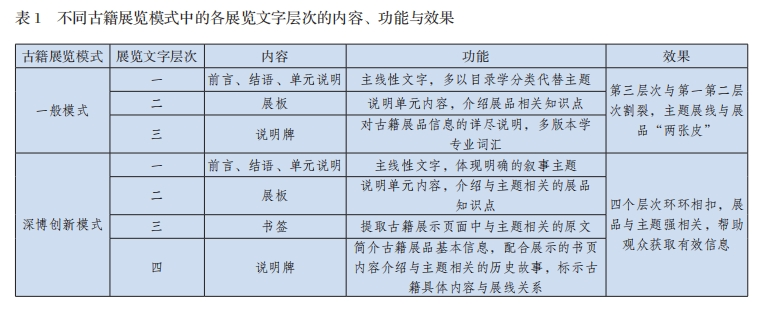

一般的古籍展览中,展览文字组织和演绎一般呈现以下三个层次:第一层次为前言、结语和单元说明,作用是揭示展览主题、目的和策展逻辑;第二层次为展板文字,一般介绍展览中涉及的相关知识点;第三层次为说明牌,目的是详尽介绍展品信息。

在以古籍分类替代叙事主题的“外观审美型”展览模式中,这种“三层次式”的展览文字演绎方式,是以展品为核心的,前两层次的展览文字与第三层次割裂,即说明牌文字只与古籍展品本身强联系,而与展览主题、展线逻辑的关联很弱,呈现“展线展品两张皮”的效果,展览文字的整体演绎效果趋于碎片化无序化。

深圳博物馆的“传承之道”系列展览,创新性地提出基于叙事主题的“展览文字四层次方案”。此方案中第一层次展览文字与上述相同;第二层次展板文字介绍叙事主题的相关知识点;第三层次“书签”为古籍页面中与主题叙事相关的原文内容;第四层次说明牌为弱化版本学信息的古籍展品基本介绍及与主题相关的历史故事和内涵解读。

此处需要详细介绍的是第三层次和第四层次的展览文字。

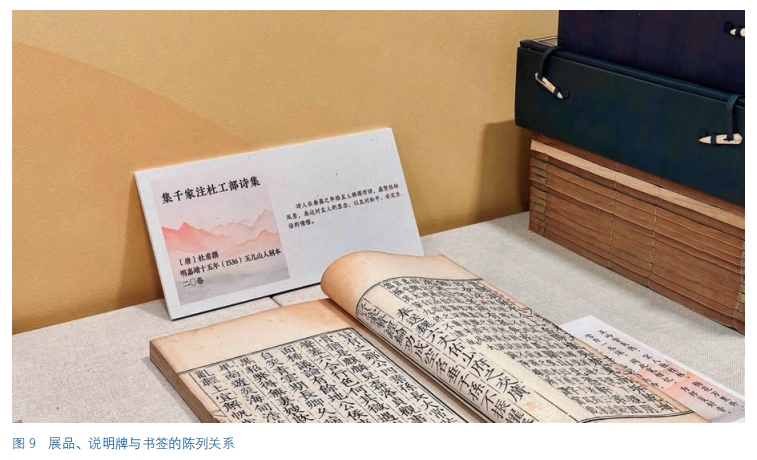

第三层次是深博为古籍展览创制的“展览书签”(图8)。不同于国内其他古籍展览中常常展示古籍的封面、首卷、首页或牌记页,“传承之道”系列展览中的古籍展品,主要展示与主题相关的页面。由于古籍一般采用竖排繁体文字从右到左写印,且同一页面中文字较多,观众在观看展品时难以一眼识别与主题相关的某段原文。策展人将该页面中与主题相关的核心原文语句印制在“展览书签”上,并将“展览书签”摆放于已经翻至该页的古籍展品旁边,帮助观众用最短的时间了解展品与主题的相关性。第四层次是说明牌,除了向观众介绍展品的书名、卷数、版本、作者等基本信息外,主要是为观众解答“为什么这件古籍展品会出现在这个展览中?”以及“这件古籍展品中有什么与主题相关的历史故事和价值内涵?”。

第三和第四层次的展览文字,起到“展品信息桥”的作用,将主题、展线、展品紧密地联系在一起(图9),让观众能够便利地了解展品、理解展览意图(表1)。

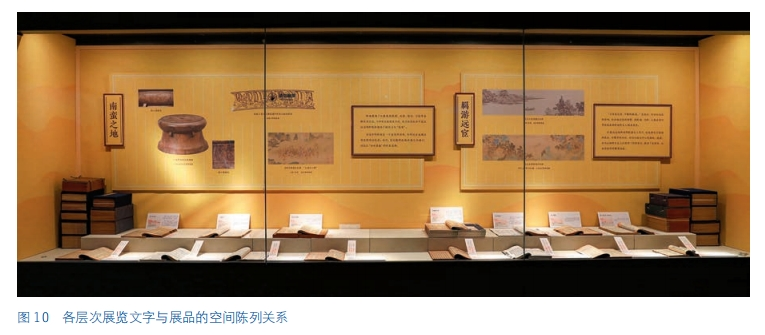

四个层次的展览文字需要搭配特有的陈列方案。在空间安排上,应将展板文字段落的高度控制在一般观众的中心视野范围内(即1.3米—1.7米)内,古籍展品翻开选定页面陈列,使用特制展具提高书页陈列高度,使之靠近展板,书签、说明牌紧靠展品摆放(图10)。这样的安排让观众可以一眼看见展板、书签、说明牌等三项展览文字载体和展品,不需要不停抬头低头,避免观赏疲劳。在排版设计上,书签选用清晰易辨的字体印制,字数控制在20字以下;说明牌文字分三段,书名、卷数及基本版本信息放首行;作者生平及书目内容基本介绍独立一段,字数应精练简短;与主题相关的内容文字自成一段,行文亦应简明扼要,紧扣主题。

面对蕴含大量信息的古籍展品时,策展人应明白展览的信息量是有上限的,各层次的展览文字应始终为主题服务。所有展览文字,尤其是说明牌的文字,须尽量压缩生僻的专业名词数量,避免“论文化”“教科书式”写作风格,用精练的文字和清晰的表达来进行聚焦主题的叙事,为观众的便利阅读和有效理解提供帮助。

四、余论

当前许多古籍展览面临同质化严重的问题,无法回应观众的多样性需求。随着古籍数据系统的逐渐成熟、古籍信息的扩大披露,古籍展览不再需要大规模地直接展示物化载体。将古籍文献中的内载信息和物理载体相分离,并重点对其内涵进行解构、解读和主题化表达将成为主流。对古籍进行陈列和展览时遇到的问题,并不是博物馆策展独有的问题,而是广泛存在于古代文献存藏机构策展过程中。

通过深入研究古籍文献的特点、价值和传播难点,将展览从“以展品为中心”转向“以观众为中心”,我们对深圳博物馆“传承之道”系列展览进行经验总结与思路回溯,总结出一套基于“主题叙事”理论的,内核和表达手段互融共通的古籍展览创新模式。

最后,我们尝试讨论在古籍展览创新模式下可能引起的两个疑问。

在“主题叙事型”阐释模式下,古籍展品能否回答所有问题?

古籍展览区别于古籍数据库,其目的并非要“百科全书式”地向观众披露展品的全部信息。古籍展览应作为一个有机的叙事整体,将展品中大量碎片化的知识进行逻辑性的组织和表达,构建出一个激发观众兴趣的认知体系。策展人无需亦无法在展览中披露古籍展品的全部内容,相对地,古籍展品介绍亦无需在展览中回答其所涉及的所有知识问题。

多样化的叙事主题和展览表达手段的引入,会否让古籍展览陷入“世俗化迷思”?

笔者认为,对古籍相关主题和展览表达手段的创新性探索,并不削弱古籍本身的严肃性。古籍文献是人类历史的产物,其广博深厚的精神内涵和人类情感是一脉相承、古今相通的。叙事主题和表达手段充当古籍与观众之间的传播媒介,为古籍拆除与普通观众之间的知识藩篱,打破古籍“曲高和寡”的局面。古籍展览“透物见人”,才能引发观众对古籍的深刻理解以及与古人的情感共鸣。