浅谈馆藏皮革文物的保护研究

来源:

文保圈

作者:

迪丽热巴·阿迪力

发布时间:

2025-03-11 09:38

自古以来,人类便利用动物皮毛。从远古时期的狩猎活动至新石器时代的动物驯养,皮毛始终是人类生活的重要组成部分。考古学的发现,如古楼兰墓地出土的皮毛靴,不仅证明了皮革文物是人类适应自然环境的宝贵遗产,也反映了文明发展的连续性①。然而,这些文物因极易受到环境因素的影响而遭受损害②。我国的文物保护专家正在积极研究新的保护技术,将国际先进的保护理念与中国传统工艺相结合,旨在保护皮革文物并尽可能保持其原始状态③。例如,微环境控制技术能够稳定保存环境条件,从而延缓文物的老化过程。此外,公众教育和意识提升对于文物保护同样至关重要,通过教育活动可以增强社会对文物保护的关注;鼓励公众参与志愿服务,有助于增强公众对文化遗产保护的意识。随着科技的进步和保护理念的更新,皮革文物将获得更为科学和有效的保护④,从而确保文化遗产得以传承⑤。

1 皮革文物病害情况

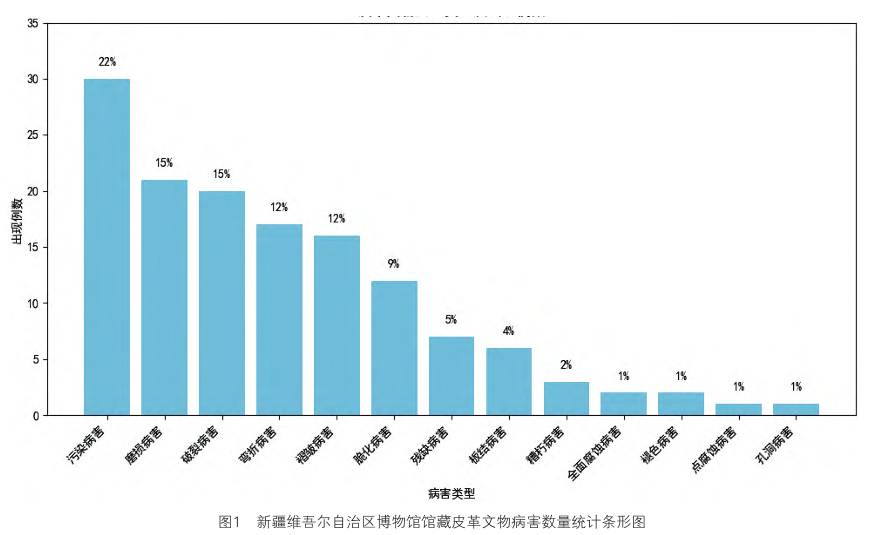

在本项研究中,我们对皮革类文物所遭受的各种病害类型及其数量进行了全面而细致的统计分析。通过对这些病害的详细分类和数量统计,我们能够更准确地了解皮革文物的受损状况。此外,还深入探讨了这些病害的成因,以便找到有效的保护和修复方法。

污染性病害是皮革文物中较为常见的一种病害类型,其形成与环境因素以及人为接触有密切的联系。为了降低污染程度,计划采取一系列措施,包括调节环境条件和进行定期的清洁工作。磨损性病害则与文物的使用频率和使用方式直接相关。由于过度使用或不当使用,皮革文物表面会出现磨损现象。为了应对这一问题,需要进行必要的修复和加固工作,以恢复文物的完整性和美观度。破裂性病害通常与材料老化以及外部应力作用有关。为了防止破裂进一步发展,将采取加固措施,以增强皮革文物的结构稳定性。弯折和褶皱性病害则与保存方法及环境条件相关。为了减少这类病害的发生,计划优化存放方式,并使用专门的支撑装置来保持文物的平整状态。脆化性病害与材料老化及有害物质接触有关。为了改善这一状况,将改善存放环境,避免有害物质对皮革文物的进一步侵害。残缺和板结性病害则与历史上的损伤及不当修复有关。为了修复这些病害,将采取科学的修复方法并进行软化处理,以恢复文物的完整性和美观度。糟朽性病害通常由潮湿环境和微生物活动引起。为了防止这类病害的发生,需要加强防潮措施,并进行定期的消毒防腐工作。全面腐蚀和褪色性病害与化学物质反应及光照影响有关。为了应对这一问题,将严格控制环境条件,并采取遮光措施,以减少光照对皮革文物的损害。点腐蚀和孔洞性病害则与材料缺陷及腐蚀性物质接触有关,在对损伤进行修复的同时采取措施防止进一步侵害。

通过对病害成因的深入分析和相应的保护措施的制定,相信可以有效减缓皮革文物的退化过程,延长其保存寿命。这不仅有助于更好地保护这些珍贵的文化遗产,还能为未来的文物保护工作提供宝贵的经验和参考。

病害有3例,占比约为2%;全面腐蚀病害和褪色病害均为2例,各自占比约为1%;点腐蚀及孔洞病害各仅有1例,均占比约为1%。

2 皮革样品老化实验

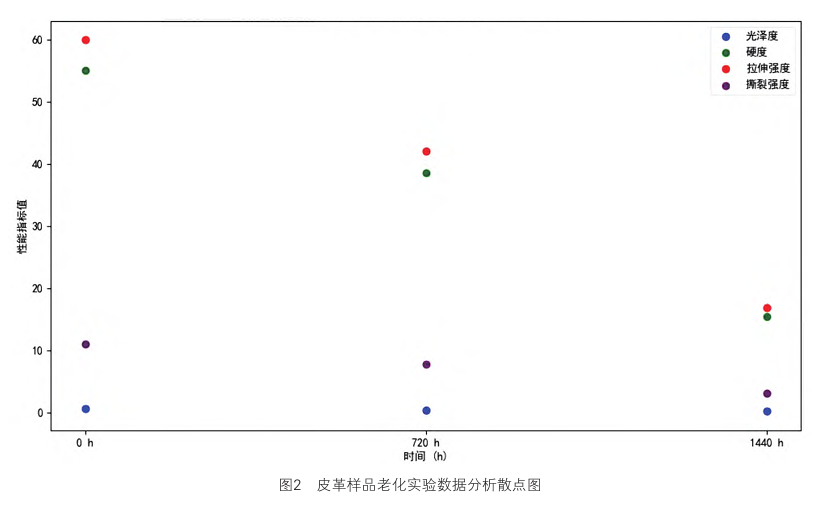

皮革样品老化实验是一种至关重要的测试手段,通过这种实验,研究人员能够深入地理解皮革的性能和耐久性。在进行皮革样品老化实验的过程中,研究人员会采用一系列具体的测试方法来全面评估皮革的性能。例如,通过光泽度监测,研究人员可以评估皮革表面经过老化处理后的光泽变化,从而判断其表面保护层的耐久性。硬度测试也是皮革样品老化实验中的一项重要测试方法,通过监测皮革的硬度变化,研究人员可以评估其在长期使用后是否会出现过度硬化或软化的现象。拉伸强度测试和撕裂强度测试则用来评估皮革在受到拉伸和撕裂力作用时的抗力,这对于评估皮革在承受日常使用中的物理应力时的性能至关重要。通过这些测试方法,研究人员可以全面了解皮革在老化过程中的各种性能变化,从而为皮革的生产和应用提供重要的参考依据。

在本次实验中,实验人员精心准备了12块皮革样本,以确保实验数据的准确性和可靠性。在实验开始之前,对这些皮革样本的各项性能指标进行了详细的记录,并将这些数据以图表的形式呈现出来。具体来说,测定了皮革样本的光泽度、硬度、拉伸强度和撕裂强度。光泽度的测定结果显示,平均值为0.6%,这表明皮革样本在初始状态下具有一定的光泽度。硬度的测定结果表明,皮革样本的平均硬度值稳定在55ShoreA,这说明皮革样本在初始状态下具有良好的硬度。拉伸强度的测定结果表明,皮革样本的平均拉伸强度约为60MPa,这表明皮革样本在初始状态下具有良好的抗拉伸性能。撕裂强度的测定结果表明,皮革样本的平均撕裂强度保持在11N,这表明皮革样本在初始状态下具有良好的抗撕裂性能。

实验启动后,将这些皮革样本置于预设的温度和湿度环境中进行测试。温度被严格控制在70℃,湿度则保持在不高于15%的相对湿度。为了确保实验的准确性,我们使用了8只额定功率为40W的紫外荧光灯管作为照明设备。在实验过程中,我们确保这些灯管的辐射强度不超过50W/m3,以避免对皮革样本造成不必要的损害。在这样的条件下,皮革样本接受了长达720h的烘干处理。

实验结果显示,经过720h的烘干处理后,皮革样本的性能指标发生了显著的变化。光泽度从最初的0.6%降至0.42%,这表明皮革样本的表面光泽度有所衰减。硬度从55ShoreA降低至38.5ShoreA,这说明皮革样本在经过烘干处理后出现了软化或结构受损的现象。拉伸强度从60MPa减少至42MPa,撕裂强度也从11N降至7.7N,这进一步表明皮革样本的物理性能在经过烘干处理后有所减弱。

为了进一步观察实验条件对皮革性能的影响,继续在相同的温度和湿度条件下进行了1440h的实验。实验结果显示,光泽度进一步降至0.17%,硬度降至15.4ShoreA,拉伸强度降至16.8MPa,撕裂强度则下降至3.08N。这些数据的变化进一步证实了实验条件对皮革性能的显著影响。

通过散点图的直观展示(图2),可以清晰地观察到实验条件对皮革性能的显著影响。光泽度的降低反映出皮革表面光泽的衰减,硬度的下降则是皮革软化或结构受损所致。拉伸强度及撕裂强度的降低,进一步表明皮革的物理性能已有所减弱。

3 皮革样品保护修复实验

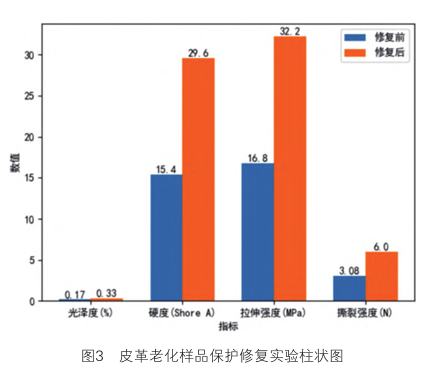

考虑到文物所面临的实际病害问题,研究人员精心设计了一套实验,以确保文物的修复工作能够顺利进行。首先,需要对文物样品进行初步的准备工作,包括仔细挑选出适合进行实验的样品,对每一块样品进行详细的初始评估,并记录样品的初始状态,包括但不限于光泽度、硬度、拉伸强度和撕裂强度等关键参数。这些数据将作为后续修复效果评估的重要参考依据。

其次,对样品进行清洗处理。为了确保清洗过程不会对样品造成任何潜在的损害,选择使用纯净水进行清洗。清洗完毕后,样品需要在适当的条件下进行干燥处理,以确保其表面和内部的水分完全蒸发,为下一步的修复工作做好准备。干燥完成后,对样品施加修复剂。为了达到最佳的修复效果,特别配制了一种由高纯度的油脂、蛋白质和纯净水混合而成的修复剂。这种修复剂能够有效地渗透到样品的内部,从而达到修复和保护的目的。在修复剂喷涂完成后,样品需要在自然环境或控制环境中进行充分的干燥,以确保修复剂能够完全发挥作用。

最后,对修复后的样品进行最终评估。通过对比修复前后的样品,可以利用数据分析来评估修复效果。根据实验数据,修复后的样品在光泽度方面有了显著提升,从修复前的0.17%增加到0.33%;样品的硬度从修复前的15.4ShoreA提升到29.6ShoreA;拉伸强度方面,样品从修复前的16.8MPa提升到32.2MPa;撕裂强度方面,样品从修复前的3.08N提升到修复后的6.0N(图3)。综合评估结果显示,修复效果达到了令人满意的92%的程度。通过这一系列详细的实验步骤和严谨的评估过程,不仅确保了文物样品得到了有效的保护和修复,还为未来的文物保护工作积累了宝贵的经验和数据。

4 结果与讨论

通过对30件珍贵的皮革文物进行详细的病害统计分析,研究人员发现了多种常见的病害类型,包括污染、磨损、破裂等。在此基础上,进一步探讨了这些病害的成因,并提出了相应的保护措施。此外,为了评估皮革材料的耐久性,研究人员进行了皮革样品的老化实验。通过模拟自然老化过程的多种测试方法,研究人员试图确定最佳的材料选择和保护策略。这些实验是在严格控制的温度和湿度环境中进行的,以确保实验结果的准确性和可靠性。

在实验过程中,研究人员首先进行了样品的准备工作,并进行了初始评估。接着,使用纯净水对样品进行了彻底的清洗,以去除表面的污垢和污染物。清洗后,研究人员应用专门的修复剂进行喷涂,以增强皮革的强度和耐久性。随后,样品在自然或控制环境中进行干燥处理。干燥完成后,研究人员进行了最终评估,以比较修复前后的差异。

数据分析结果表明,经过修复处理的样品在光泽度、硬度、拉伸强度和撕裂强度等方面均有显著提升。具体来说,修复效果达到了92%。这一结果充分证明所采用方法的可行性和有效性。因此,研究人员得出结论,这种方法可以运用于珍贵的皮革文物,以解决其目前存在的病害问题,并有效延长文物的保存时间。

⑤龚钰轩,方家灿,黄永冲.现代科学技术在皮革文物中的应用进展[J].中国皮革,2023,52(1):135-141,145.