石窟寺保护技术专业教学新标准

来源:

博物馆圈

作者:

发布时间:

2025-02-12 10:01

近日,教育部印发758项新修(制)订的职业教育专业教学标准(以下简称新标准)。

其中,高等职业教育专科专业教学标准中文化服务类显示研究寺保护技术项目。

职业教育专业教学标准是职业教育国家教学标准体系的重要组成部分,是开展专业教学的基本文件。新标准包含概述、专业名称(专业代码)、入学基本要求、基本修业年限、职业面向、培养目标、培养规格、课程设置及学时安排、师资队伍、教学条件、质量保障和毕业要求等11个方面要素。

新标准覆盖《职业教育专业目录》1434个专业的52.9%,涉及19个专业大类、90个专业类。其中,中职标准223项,高职专科标准471项,职业本科标准64项;第一产业相关专业标准52项,第二产业相关专业标准292项,第三产业相关专业标准414项。根据2024年全国职业教育专业布点数据,新标准覆盖10.1万余个专业点,占专业布点总数的82.1%。

为做好修(制)订工作,教育部组织和协调有关职业学校、普通高校、行业企业、教科研机构、专家组织、学术团体等4600余家单位的9500余名专家参与,征求近100家有关行业主管部门、行业协会、地方教育行政部门、研究机构意见,历时3年多时间完成。

石窟寺保护技术专业教学标准

(高等职业教育专科)

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化,顺应文物保护行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势,对接新产业、新业态、新模式下不可移动文物保护专业人员、文物修复师等岗位(群)的新要求,不断满足文物保护行业高质量发展对高素质技能人才的需求,推动职业教育专业升级和数字化改造,提高人才培养质量,遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求,参照国家相关标准编制要求,制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量,专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科石窟寺保护技术专业教学的基本标准,学校应结合区域/行业实际和自身办学定位,依据本标准制订本校石窟寺保护技术专业人才培养方案,鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称(专业代码)

石窟寺保护技术(550408)

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

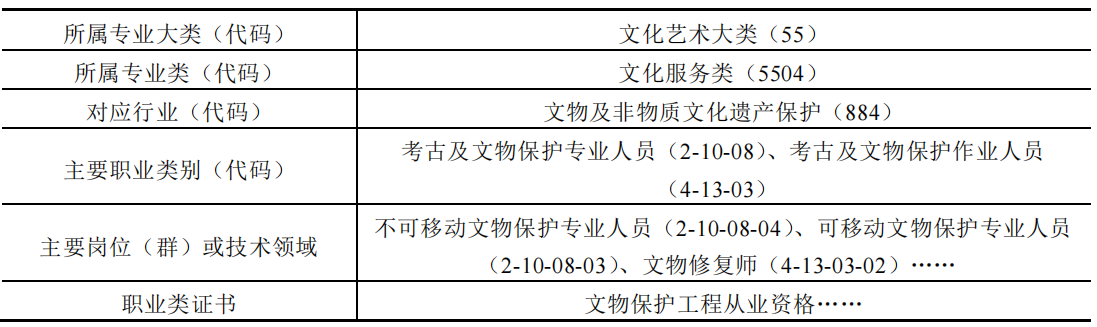

5 职业面向

6 培养目标

7 培养规格

8 课程设置及学时安排

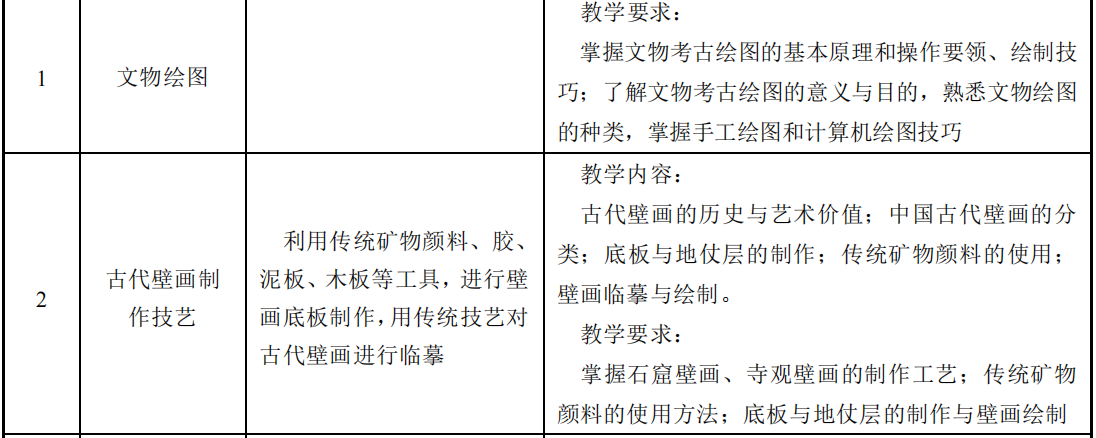

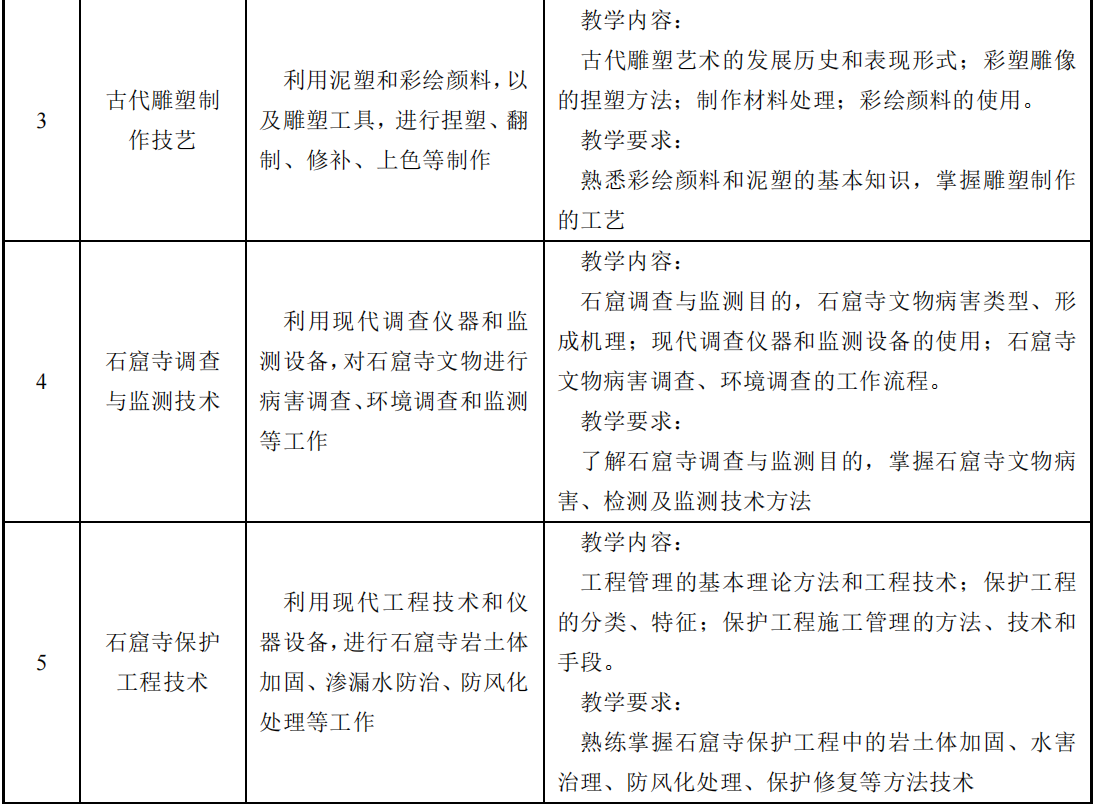

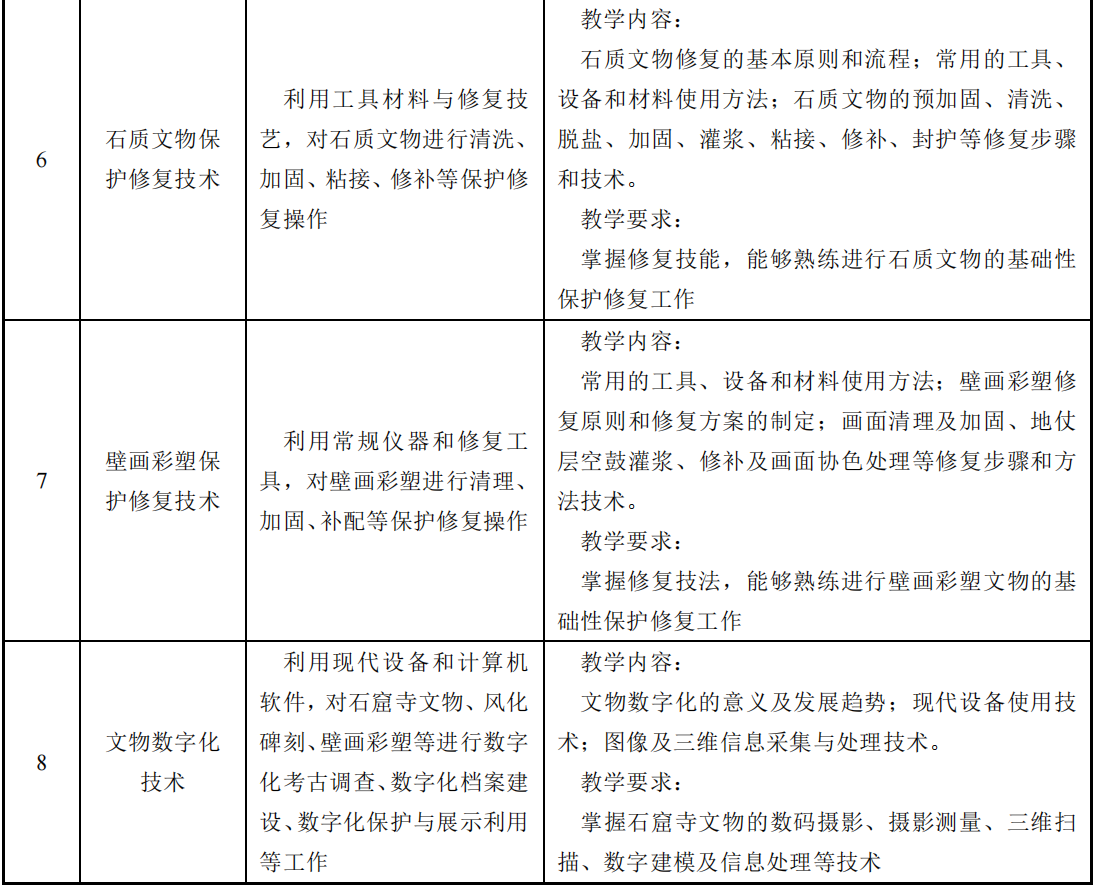

专业核心课程主要教学内容与要求

(3)专业拓展课程

主要包括:古文字学、魏碑书法艺术、中国佛教文化、工艺美术史、文物与化学等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式,公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1)实训

在校内外进行石质文物、石窟寺及摩崖石刻、壁画彩塑的保护修复等实训,包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2)实习

在文物及非物质文化遗产保护行业的石窟寺保护单位进行石窟寺病害调查、保护修复、监测、数字化保护等实习,包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地,选派专门的实习指导教师和人员,组织开展专业对口实习,加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学,也是专业课教学的重要内容,应注重理论与实践一体化教学。

学校可根据技能人才培养规律,结合企业生产周期,优化学期安排,灵活开展实践性教学。

应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用,在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容;结合实际落实课程思政,推进全员、全过程、全方位育人,实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育(含典型案例事故分析)、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座(活动),并将有关内容融入课程教学中;自主开设其他特色课程;组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时,每 16~18 学时折算 1 学分,其中,公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%,其中,实习时间累计一般为 6 个月,可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍,将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25∶1,“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%,高级职称专任教师的比例不低于 20%,专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验,形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源,选聘企(事)业高级技术人员担任行业导师,组建校企(事)合作、专兼结合的教师团队,建立定期开展专业(学科)教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力,能够较好地把握国内外文物及非物质文化遗产保护行业、专业发展,能广泛联系行业企(事)业,了解行业企(事)业对本专业人才的需求实际,主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强,在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格;原则上具有文物保护技术、文物与博物馆学、历史学、地质学、艺术学等相关专业本科及以上学历;具有一定年限的相应工作经历或者实践经验,达到相应的技术技能水平;具有本专业理论和实践能力;能够落实课程思政要求,挖掘专业课程中的思政教育元素和资源;能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革;能够跟踪新经济、新技术发展前沿,开展技术研发与社会服务;专业教师每年至少 1 个月在文博单位或生产性实训基地锻炼,每 5 年累计不少于 6 个月的企(事)业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企(事)业的高技能人才中聘任,应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验,一般应具有中级及以上专业技术职务(职称)或高级工及以上职业技能等级,了解教育教学规律,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠、非物质文化遗产代表性传承人等高技能人才,根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求,安防标志明显,保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准(规定、办法),实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境,实训项目注重工学结合、理实一体化,实验、实训指导教师配备合理,实验、实训管理及实施规章制度齐全,确保能够顺利开展石质文物修复、壁画彩塑文物修复、岩土体测试及加固、化学实验等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

(1)化学实验室

配备实验台、存储柜、冰箱、纯水制备仪、干燥器、冷凝器、高温炉、培养箱、恒温水浴、温度计、pH 计、计量仪器(如天平、量杯等)、可加热仪器(如试管、烧瓶、坩埚等)、加热器材(如酒精灯、石棉网等)、存取仪器(如广口瓶、胶头滴管等)、常用试纸试剂、五金工具、防护用品、便携无损或微损分析检测等设备设施,用于石质文物保护修复技术、文物与化学等实验教学。

(2)石质文物修复实训室

配备专门的安防系统、水电系统、照明系统、净水装置、通风系统、空调系统、排污系统、消防系统、防护系统等,应具备基本的操作台架、实验桌椅、储物装置、修复工具、吊装设备、空压设备、修复材料、文物修复常用的修复工具、设备,包括刷子、竹签、手术刀、超声波工具、喷砂机、振动工具、洁牙机、高压蒸汽机、激光清洗机等设备设施,用于石质文物修复、壁画彩塑修复、雕像修复等实训教学。

(3)文物信息采集与数字化实训室

配备黑(白)板、展示台、工作台、存储柜、多媒体计算机、打印设备、投影设备、摄影设备、扫描仪器、测量工具、绘图工具与材料、防护用品等设备设施,用于文物信息采集、处理及数字化技术等实训教学。

(4)文物标本实训室

对应石质文物修复、壁画修复、彩塑修复建立文物标本实训室。该实训室包括 3 部分:

石质文物标本、壁画标本、彩塑标本。石质文物标本配备相关岩石标本,如常见石窟、石刻岩石类型(如砾岩、砂岩、碳酸盐岩、花岗岩等)等设备设施,用于使学生了解和认识不同岩石类型的石窟载体特征,加强对其病害类型及成因、保护方法差异性等实验教学;壁画标本配备支撑体、地仗层(粗泥层与细泥层)、底色层、颜料层、表面涂层的标本等设备设施,用于使学生更好地了解壁画结构,对文物本体修复有更深感受等实训教学;彩塑标本配备相应的木胎、泥胎、颜料的标本等设备设施,用于使学生了解制作彩塑的材料及后期等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求,经实地考察后,确定合法经营、管理规范,实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求,与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地,并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求,实习基地应能提供不可移动文物保护专业人员、可移动文物保护专业人员、文物修复师等与专业对口的相关实习岗位,能涵盖当前相关产业发展的主流技术,可接纳一定规模的学生实习;学校和实习单位双方共同制订实习计划,能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理,实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师,开展专业教学和职业技能训练,完成实习质量评价,做好学生实习服务和管理工作,有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度,有安全、保险

保障,依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定,经过规范程序选用教材,优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态,并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括:石质文物、壁画彩塑文物保护修复行业技术标准、规范、手册;石窟寺保护技术相关操作规范、实务案例、期刊等;与石窟寺保护专业相关的文物保护、岩土工程、地质学、考古、历史、艺术、三维数字化保护技术等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新8 管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库,能够反映石窟寺日常维护、监测技术、保护修复工程技术等方面的基本流程、要求和规范,种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1)学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制,健全专业教学质量监控管理制度,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,吸纳行业组织、企(事)业等参与评价,并及时公开相关信息,接受教育督导和社会监督,健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达到人才培养规格要求。

(2)学校和二级院系应完善教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理,定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进,建立健全巡课、听课、评教、评学等制度,建立与企(事)业联动的实践教学环节督导制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3)专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度,定期召开教学研讨会议,利用评价分析结果有效改进专业教学,持续提高人才培养质量。

(4)学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格,完成规定的实习实训,全部课程考核合格或修满学分,准予毕业。

学校可结合办学实际,细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关,确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节,保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果,经职业学校认定,可以转化为相应的学历教育学分;达到相应职业学校学业要求的,可以取得相应的学业证书。